Qui mieux que ce centenaire militant pour clore le Black History Month ? Tim Black aura croisé le chemin des grandes figures noires du XXème siècle : leaders politiques et héros du jazz se bousculent dans les souvenirs de ce « griot » de Chicago.

On n’a pas tous les jours cent ans. Et dans le cas de Timuel D. Black, la fête fut à la hauteur de ce grand témoin qui a traversé le siècle au cœur du South Side de Chicago. Ce que rappelait le révérend Jesse Jackson, himself, lors du colloque organisé fin 2018 pour fêter son centenaire. Il ne fut pas le seul à célébrer ce vieil homme, qui reçut aussi ce jour-là la légion d’honneur pour avoir participé à la libération de la France ! Un ancien travailleur social du quartier qu’il avait aidé, Barack Obama, lui adressa aussi un chaleureux message d’anniversaire. Il se remémorait leur première rencontre, quelques jours après son arrivée à Chicago au début des années 1980. « Nous nous sommes assis l’un en face de l’autre : la jeune recrue que j’étais d’un côté, et l’historien vétéran de l’autre. Et dès cette première conversation, j’ai beaucoup appris de Tim, de sa profonde empathie… Son désir d’améliorer la vie des gens de toute la ville, de réaliser une plus grande égalité m’ont inspiré.»

Le poète Useni Eugene Perkins l’a ainsi surnommé le « griot de Bronzeville », l’un des épicentres historiques de la communauté afro-américaine de Chicago. Le titre n’est en rien usurpé pour ce storyteller qui, pour être né le 7 décembre 1918 à Birmingham, la tristement célèbre cité d’Alabama, aura vécu toute sa vie dans le quartier sud de Chicago, au cœur de l’une des matrices de la conscience noire aux Etats-Unis. Et de la musique qui en fut l’expression.

Tim Black avec le Dr Martin Luther King (1965) – Chicago Public Library

100 ans de lutte, 100 ans de Jazz

Il n’avait pas un an lorsque ses parents désertèrent le Deep South, terre de lynchage où ses grands-parents furent esclaves, pour se retrouver dans la Black Belt, qui vient d’être le théâtre de violentes émeutes. Ce ne seront pas les dernières qu’aura vécues cet infatigable militant des droits civiques.

Plus qu’un simple témoin d’un siècle de combats, ce pacifique guerrier en fut un acteur de premier plan, croisant sur son chemin des figures majeures de la lutte pour la liberté. Le chantre socialiste Paul Robeson, qui défia le pouvoir libéral blanc par sa verve théâtrale, et W.E.B Dubois, l’essentiel penseur du panafricanisme. Et puis, quelques années plus tard, Martin Luther King qu’il partira rencontrer dès 1955 à Montgomery, dans son Alabama natal, après l’avoir découvert à la télévision. « Avec son courage et son charisme, c’était le genre de leader que je souhaitais suivre. » L’année suivante, il le convie à venir plaider la cause à Chicago. «Travailler à ses côtés fut une expérience magnifique. Ce jeune homme brillant, qui s’exprimait avec clarté, était déterminé à apporter des changements, et d’une manière qu’il contrecarrait toute opposition. Que pouvaient-ils faire, ou répondre, quand – après vous avoir roué de coups – vous leur disiez : “Que Dieu vous bénisse.” »

En mars 1963, en qualité de président de la section chicagoane du Negro American Labour Council, Tim Black s’implique fortement dans la grande marche sur Washington. Vingt ans plus tard, en s’appuyant sur le mouvement politique noir, indépendant et progressiste qu’il a initié, il soutient activement la candidature d’Harold Washington qui devient le premier maire noir de Chicago.

Tim Black aux côtés d’Harold Washington, nouveau maire de Chicago (1983)- Chicago Public Library

On pourrait parcourir à l’envi les grands moments d’histoire dans lesquels apparaît Tim Black, qui ne feint pas l’humilité. « Vous savez, quand vous avez cent ans, vos souvenirs vous jouent des tours. » Certes, mais lui n’a rien oublié, surtout pas la vision d’horreur lorsqu’il fut de ceux qui libérèrent le camp d’extermination nazi de Buchenwald : on ne sort pas indemne de ce genre d’expériences aux tréfonds de l’(in)humanité.

En ce dimanche midi, à l’heure où la messe vient d’être dite, il nous reçoit en chaussons dans son appartement, à l’étage d’une maison au cœur du South Side, la partie Sud de Chicago, non loin du quartier en cours de gentrification qui entoure Hyde Park. Sa maison est hantée par tous les héros d’une vie bien remplie, à commencer par ceux de la musique. Comment peut-il en être autrement lorsqu’on a été le témoin privilégié des premières heures du jazz dans cette ville matrice de toute la great black music. « Dans le voisinage, cette musique a permis d’unifier les gens au-delà même des questions de races, âges, genres. Le jazz rassemblait une communauté diverse sur le plan économique et racial, ceux de la Black Belt comme ceux du Loop (le centre hérissé de gratte-ciel), se souvient celui qui est encore aujourd’hui membre du bureau du Jazz Institute, l’institution qu’il a contribué à fonder il y a un peu plus de quarante ans. « Le gospel et toutes les musiques religieuses ont aussi joué un rôle important pour tous ceux de ma génération. Le dimanche était un jour béni pour la musique. C’est à l’église que la plupart des instrumentistes ont appris la musique. » Mais c’est sur les bancs du collège Wendell Philipps puis du collège Du Sable (du nom du métis fondateur de la ville) que lui va prendre bonnes notes aux côtés de la future grande star noire-américaine : Nat King Cole, mais aussi John Johnson, qui bientôt créera les magazines Jet et Ebony.

« Nat King Cole était assis juste derrière moi. Il était sacrément brillant, et une partie de son inspiration venait d’Earl Fatha Hine, lui aussi de Chicago. Il aurait pu faire un pianiste classique très inspiré, mais la loi ne lui permettait pas ! En tout cas, croyez-moi, dès que le prof n’était pas là, tout le monde rappliquait pour l’écouter. À l’époque, nous avions un piano dans chaque classe. » Tim Black s’essaiera au sax alto, fasciné qu’il était par Johnny Hodges. En vain, il était plus doué pour le basket. « Ma mère jouait du piano, mon frère jouait du violon, moi je n’ai toujours eu que mes oreilles… » Et elles ont dû en entendre de bien belles.

« J’ai souvent vu Ellington sur scène. La première fois, je devais être à l’école élémentaire, et c’est d’ailleurs là que j’ai découvert Johnny Hodges ! Duke était un grand universaliste. » L’universalisme, sans distinction de races, de genres, de classes, reste le diapason de Tim Black, fervent croyant de l’église unitarienne universaliste (une congrégation très ancienne de la ville qui intègre des panthéistes, païens, agnostiques et même quelques athées !). Tout en insistant sur le fait, têtu, que Duke Ellington pouvait jouer à downtown, mais n’avait pas le droit d’y dormir.

C’est aussi lors de cet entre-deux-guerres que Tim Black croisera plus d’une fois Louis Armstrong. « Il avait été encouragé à venir à Chicago par un voisin, le barbier Mr Smith, originaire comme lui de La Nouvelle Orléans. Plusieurs fois Armstrong est venu le voir et je me souviens qu’un jour, avec les enfants du voisin, il nous a embarqués pour aller au cinéma ! À l’époque, il y avait beaucoup de salles de spectacle comme le Regal Theater. L’activité se passait autour de la 36ème rue. Nous avions nos propres nightclubs. Dans la Black Belt, la séparation raciale était très claire, ce qui nous a permis d’avoir nos institutions, nos entreprises, indépendamment des blancs. Dans cet environnement confiné, contraint physiquement, la musique a aidé à développer un sentiment de solidarité, une résilience. Cela nous a soudés. Les paroles, le rythme… Docteurs, avocats, travailleurs, tous ensemble. Tous à espérer que les lendemains seraient meilleurs. » L’optimisme est resté l’une de ses bouées pour avancer.

Quand les jazzmen font changer les mentalités

C’est aussi dans cette zone bien démarquée qu’il se régala de Bessie Smith comme de Benny Goodman, un modèle à l’écouter. « Benny Goodman avait un quartet avec Lionel Hampton et Teddy Wilson, et il se produisait souvent dans le South Side. Il montrait l’exemple : pas question de s’en tenir aux questions d’ethnicité. J’ai vu les changements de mentalités qui se sont produits grâce à la musique. Je les ai vécus ! Les musiciens sont intéressés par les choses artistiques, pas par les histoires de races. C’est la force de cet art, de savoir être inclusif. » Comment pourrait-il oublier la date de ce fameux concert de Benny Goodman ? « C’était le soir où Joe Louis allait être sacré champion du monde ! Quelle nuit ! Nous avons chanté : “Le champion est un nègre qui a mis au tapis un Allemand”. »

Tim Black, chez lui à Chicago – Photo Jacques Denis

Chez Tim Black, depuis toutes ces années, le jazz demeure un de ses meilleurs remèdes pour continuer à croire en des lendemains meilleurs. « Je bois un petit verre de vin tous les jours, et j’écoute du bon vieux jazz avant d’aller au lit. » sourit-il, l’œil vivace. Sa collection de vieux vinyles rappelle qu’on est à Chicago. « Cette ville a popularisé et universalisé notre musique. » Ramsey Lewis comme Herbie Hancock ont leur place parmi ses disques… Ceux-là incarnent le jazz d’après la deuxième guerre mondiale, à laquelle il participa à partir de 1943. « Le jazz a été la bande-son de l’armée qui a permis de tenir le coup aux combats, avec cette folie que l’on appelle la guerre. Nous avons alors découvert l’Europe, nous avons vu sur scène Joséphine Baker… Cela nous a clairement ouvert les yeux, sur notre réalité. » De retour, tandis que Tim Black comme beaucoup s’organisent pour faire valoir leurs droits, une seconde vague d’émigration est arrivée en ville, cette fois des campagnes profondes du Sud, pour échapper au pire de la ségrégation. « Leur culture était très différente : plus ancrée dans les campagne que la première vague, originaire elle aussi du Sud, mais des grandes villes. C’est ce qui a donné la couleur blues que l’on connaît de Chicago. »

Cette seconde vague migratoire ne sera pas sans conséquences, selon lui. « Bronzeville a changé de nature à cette période. Nous avons essaimé notre culture dans d’autres quartiers, mais en même temps, le cœur historique qu’était la Black Belt a perdu sa force créative, je veux dire qu’il y avait moins de clubs. Il a fallu alors aller dans d’autres quartiers, et bien entendu downtown dans le Loop, pour écouter notre musique. » Longtemps au plus près de sa communauté, Tim Black analyse a posteriori ces changements profonds dans la nature du jazz, comme consécutifs aux bouleversements démographiques que connaît Chicago. « Au cours des années 1950, la ségrégation foncière avait moins cours, ce qui avait permis à certains habitants du coin, de ma génération, de déménager. La vraie sélection qui s’opérait était devenue financière. Ma famille par exemple a déménagé du côté de Hyde Park, un quartier quand même plus mixte, en quittant le ghetto de la vieille Black Belt. A partir de là, les plus fortunés ont vécu avec la classe moyenne blanche, ce qui a permis une intégration. On ne peut dissocier une création artistique de son environnement, et le quartier où avait grandi Nat King Cole n’était plus le même. D’ailleurs si le jazz après les années 1950 était encore populaire en ville, il est surtout devenu quelque chose d’universel depuis la fin de la guerre. »

Depuis bien longtemps, ce pédagogue averti, ayant porté la bonne parole dans bien des écoles du South Side, croit dans les vertus de la transmission et la préservation du patrimoine, qui permettent la perpétuation du continuum historique avec les jeunes générations, noires comme blanches. « La coopération est essentielle pour construire ce futur. Les nouvelles technologies ont malheureusement tendance à nous isoler et à fracturer encore plus le sentiment d’appartenir à une communauté. » Le centenaire ne se leurre guère sur la situation sociale, vigilant malgré son âge quant aux violences policières et l’oppression économique qui plombent encore plus les minorités les moins fortunées. C’est aussi pour cela, pour ceux-là, que le vieux griot persiste à raconter son histoire. « C’est elle qui m’a donné l’espoir que demain serait un jour meilleur. »

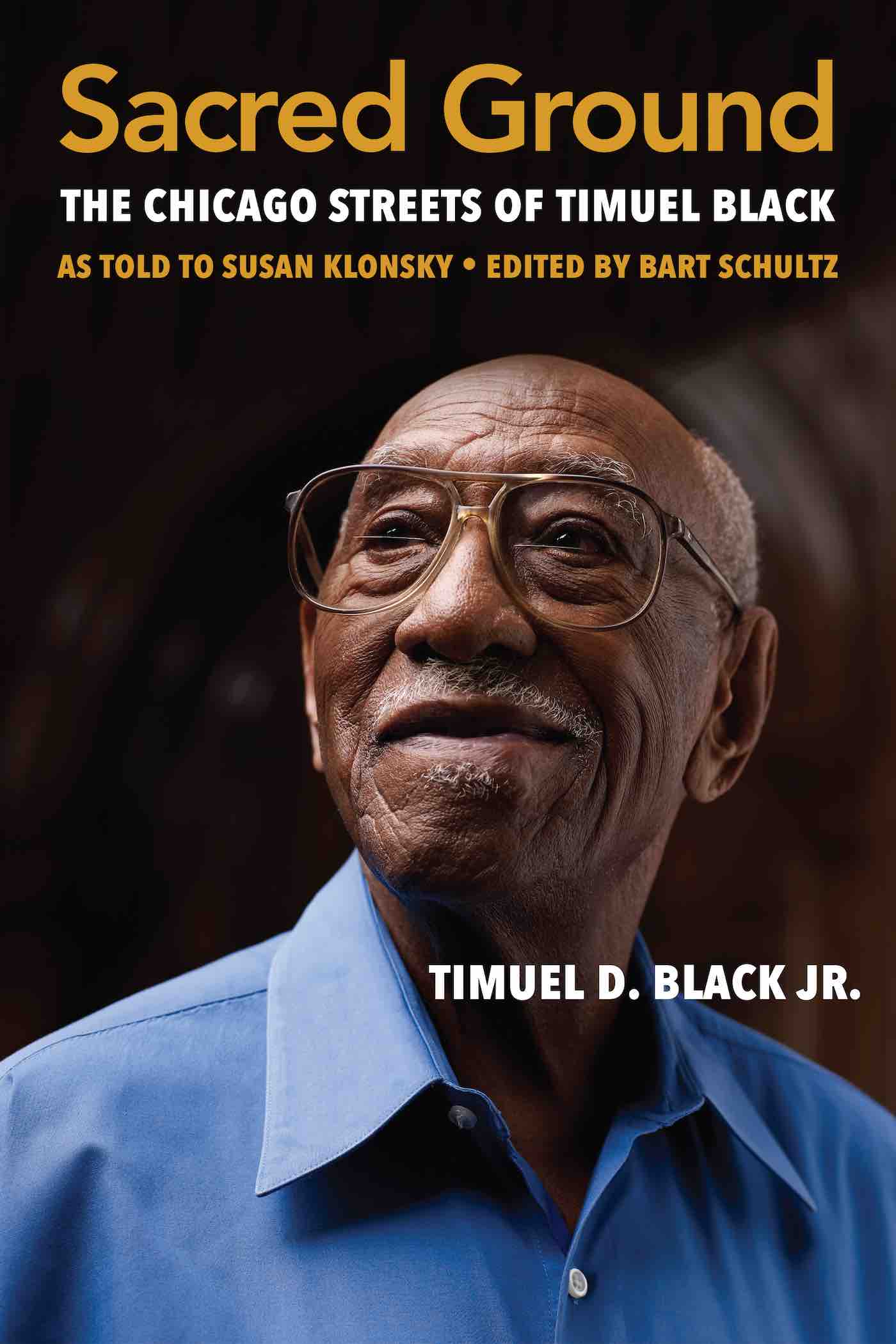

Sacred Ground, récits de Tim Black recueillis par Susan Klonsky, Northwestern University Press, 2019

Lire les autres épisodes de notre série dédiée au Black History Month :

- Julie ou le choix de la liberté, par Rhiannon Giddens

- ‘A Change Is Gonna Come’, un hymne de la lutte pour les droits civiques

- Washington, pouvoir blanc, capitale noire