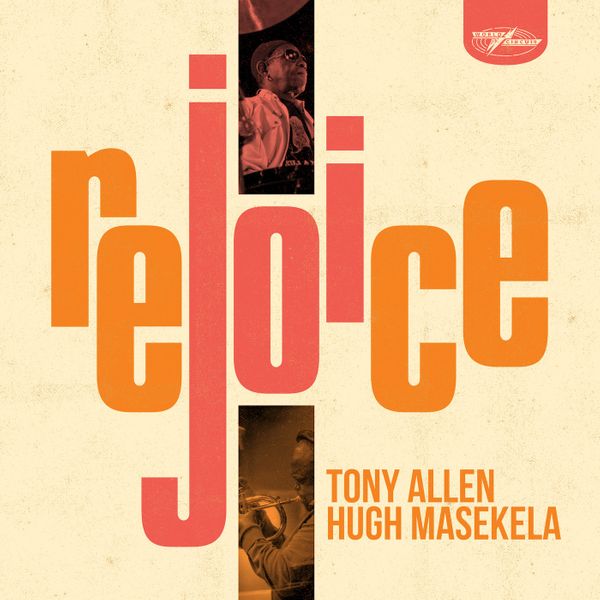

Tony Allen a fini par achever le travail commencé dix ans plus tôt avec son ami Hugh Masekela, disparu en 2018. Avant la sortie de cet album inédit, Rejoice, PAM a rencontré le génial batteur à Paris. Interview.

Il a volontairement choisi l’ombre et la place assise, plutôt que le poing levé et le devant de la scène. Le beat plutôt que les projecteurs. Et pourtant son tempo unique lui a fait traverser les plus grandes aventures musicales du siècle, notamment aux côtés de Fela. À 80 ans, le légendaire batteur Tony Allen sort un nouveau disque, en duo avec l’immense trompettiste sud-africain Hugh Masekela disparu en 2018. Allen a exhumé et retravaillé des bandes enregistrées à Londres il y a dix ans et jamais sorties. Pour mener à son terme ce qu’il avait commencé avec Brother Hugh, il a convié la nouvelle génération du jazz britannique dont Tom Herbert (Acoustic Ladyland), Joe Armon-Jones (Ezra Collective), Mutale Chashi (Kokoroko) et Steve Williamson. Alors qu’en France les pharmacies sont en rupture de stock de thermomètres, voici une fièvre salvatrice totalement inconnue qui suinte entre Lagos, Jo’Bourg et Londres.

Take care et écoutez Rejoice, le titre de cet album ! Et découvrez ce qu’en dit Tony Allen himself, dans cette interview qu’il a accordée à PAM.

Quand avez-vous rencontré Hugh Masekela pour la première fois ?

On s’est connu au début des années 70 à Lagos. Hugh était très ami avec Fela. Il a même enregistré chez EMI à Lagos avec Hedzoleh Soundz, un groupe ghanéen que lui avait présenté Fela. C’était vraiment son ami, ils étaient toujours ensemble, donc on a eu l’occasion de jouer avec lui. Et puis on s’est retrouvés en 1977 pour le fameux festival FESTAC au Nigéria. À l’époque, il vivait en exil en Amérique, c’est là qu’on s’est rencontré physiquement, mais je connaissais sa musique depuis les années 60. C’était un nom dans la scène jazz !

À l’époque Masekela était un des meilleurs trompettistes du monde. Ces dernières années, on se croisait souvent sur des festivals, et c’est comme ça qu’on a décidé d’enregistrer ce disque, entre deux concerts, à Londres en 2010. À chaque fois qu’on se voyait, on se disait qu’on devait retravailler dessus, mais hélas il est parti avant…

Comment la musique de Hugh Masekela est-elle arrivée au Nigeria dans ces années 60 ?

La radio jouait beaucoup de musique sud-africaine, on entendait des sons de partout dans le monde y compris du zulu jazz. J’ai grandi en écoutant ça. Et puis bien sûr on écoutait Miriam Makeba ! (qui fut l’épouse de Hugh Masekela pendant un temps, NDLR). C’est elle qui a permis à la musique sud-africaine d’être entendue dans toute l’Afrique de l’Ouest. Au Nigéria, on n’a pas la même approche musicale, les rythmes sont différents, les langues aussi, mais à l’époque, pour nous, il y avait deux patries du jazz : l’Amérique et l’Afrique du Sud. On était dans une époque coloniale, et même si on vivait tous un peu la même chose, l’Afrique du Sud avait un statut à part.

Même en exil loin de l’Afrique du Sud, Masekela utilisait sa musique « comme une arme », comme Fela. Portaient-ils un même combat ?

Pas vraiment, Hugh n’était pas aussi radical que Fela, pas aussi direct que lui, même si lui aussi se rebellait contre un système, celui de l’apartheid.

Mais je dois dire que ce n’est pas ce qui m’a attiré dans sa musique, ni dans celle de Fela. D’ailleurs, quand j’ai connu Fela, il ne chantait pas vraiment contre le système. Son engagement est venu plus tard. Hugh avait lui aussi une approche engagée, mais il était peut-être un peu plus diplomate, un peu moins brutal. Moi aussi, j’ai fait beaucoup pour attaquer le système notamment avec Fela, mais ce qui m’intéresse avant tout c’est de travailler avec des musiciens géniaux, le discours, ça vient après !

Pour vous, la musique est plus spirituelle que politique ?

La musique c’est spirituel. Si on sait conduire la bonne narration, la musique guérit. Elle peut faire beaucoup de choses, cela dépend de ton esprit. En tous cas, elle est infinie. Elle demeurera après nous, on essaye juste de faire ce que l’on peut pour en faire bon usage quand on peut attraper l’inspiration.

Comment avez-vous travaillé sur disque, dix ans après les premiers enregistrements et en l’absence de Hugh Masekela ?

Cet album ne ressemble pas exactement à ce que nous avions enregistré parce qu’il y a eu un trou spatio-temporel de dix ans. Il fallait le remettre un peu à neuf. Avec Hugh, on ne pensait plus que ce projet pourrait voir le jour ! Et c’est le producteur du label World Circuit, Nick Gold (Buena Vista Social Club, Oumou Sangaré, Ali Farka Touré, Afrocubism, etc.) qui avait produit les bandes, qui m’a demandé de le terminer sans lui… J’ai voulu rendre un hommage à Hugh Masekela.

On avait enregistré en deux jours seulement. On écrivait et composait instantanément. Rien n’était écrit. C’est une rencontre entre mon univers et son jazz, donc il n’y a pas de partition, juste des grilles. Et quand tu entends Hugh jouer, tu te rends compte qu’il a un son vraiment particulier : personne ne joue comme lui ! Il parle sa propre langue.

Vous aviez donc d’abord enregistré en trio, basse, batterie et trompette ?

Oui, la batterie c’est la racine, c’est la fondation. Je ne joue pas vraiment de rythmes afrobeat sur ce disque, mais avec un autre batteur, ça sonnerait autrement. Il y a de l’intensité, mais pas une technique, c’est juste ma façon de vivre et de parler. C’est comme ça que je fais de la musique. Et c’est ça que je voulais que Hugh traverse, je voulais qu’il joue avec ça… On a été très efficaces, mais deux jours c’était trop court pour finir. Pour qu’il sonne 2020, j’ai voulu changer toutes les lignes de basses et ajouter d’autres instruments. Nick Gold a trouvé des jeunes musiciens anglais très talentueux.

C’est un disque très original, plutôt instrumental, mais sur lequel vous chantez aussi, sur le single « We’ve landed » ?

Oui je dis notamment « 17,18, 19 bobos ! » En argot nigérian, bobos veut dire les « gars », les jeunes. Le morceau s’adresse aux gens de 17, 18 ou 19 ans. À cet âge il faut commencer à construire sa vie. Pas plus tard ! Il ne faut pas être feignant, il faut se concentrer sur l’avenir. Il n’y a pas de temps à perdre !

Et vous regardiez déjà votre avenir à cet âge-là ?

Oui, c’est à ce moment que j’ai commencé à jouer de la batterie. À l’époque, j’étais technicien radio pour une entreprise allemande, je réparais des postes des radios et de TV. J’adorais la musique et je sortais en club tous les soirs, alors je me suis fait des amis musiciens qui me laissaient m’asseoir devant les fûts pour jouer. À 20 ans, j’ai quitté mon job et je suis devenu batteur professionnel. C’était mon destin. La batterie c’est plus que mon métier. Je peux passer des heures à jouer juste par passion.

Sur ce disque Masekela dit « Lagos ne sera plus jamais pareil sans Fela » ?

C’est ce qu’il a ressenti… Il a connu Lagos avec l’environnement de Fela, peut-être que Jo’bourg ne sera plus la même après lui.

On faisait partie de ceux qui faisaient jumper Lagos à cette époque, mais cette liberté a disparu. Tous les clubs de musique sont devenus des églises évangélistes. C’est là qu’on joue de la musique live maintenant !

Dans les années 70, Lagos, c’était une ville d’avenir ?

Le Lagos que j’ai connu ce n’est plus celui d’aujourd’hui. C’était vraiment une ville incroyable, il y avait de la vie et de la musique live 24h sur 24h. Quand Hugh Masekela est venu, il se passait des trucs ! Ça devenait un peu fou à cause du gouvernement militaire, mais on pouvait se débrouiller. Aujourd’hui, c’est devenu une jungle urbaine. Le problème, c’est le gouvernement. Les autorités se mettent l’argent du peuple dans les poches ! La plupart de leurs enfants étudient en Europe ou aux États-Unis, et ils viennent s’y faire soigner ! Regarde ce qui se passe en 2020 et imagine que qui va se passer en 2050 ! C’est mon pays, je l’adore, ça pourrait être un pays génial, mais les dirigeants ne sont pas à la hauteur !

C’est un album qu’on pourra sûrement écouter en 2050. Comment faites-vous pour rester dans l’air du temps ? Est-ce parce que l’« afrobeat est la musique du futur » comme disait Miles Davis ?

Je ne sais pas si je sais rester jeune, mais je sais juste que je suis là et je fais du mieux que je peux. Je n’aime pas manger la même chose tout le temps ni m’habiller pareil, pour la musique c’est pareil, sinon je me lasse. Aujourd’hui, on ne compte plus les groupes qui font de l’afrobeat, certains pillent même la musique de Fela. La musique connaîtra toujours des vagues et des vogues, moi je ne prédis pas le futur, car la musique c’est spirituel, tu ne peux pas prédire l’avenir, tu joues avec ce qui vient dans l’instant.

Rejoice, Tony Allen & Hugh Masekela, sortie chez World Circuit (mise à jour 22 octobre : Special Edition également disponible).