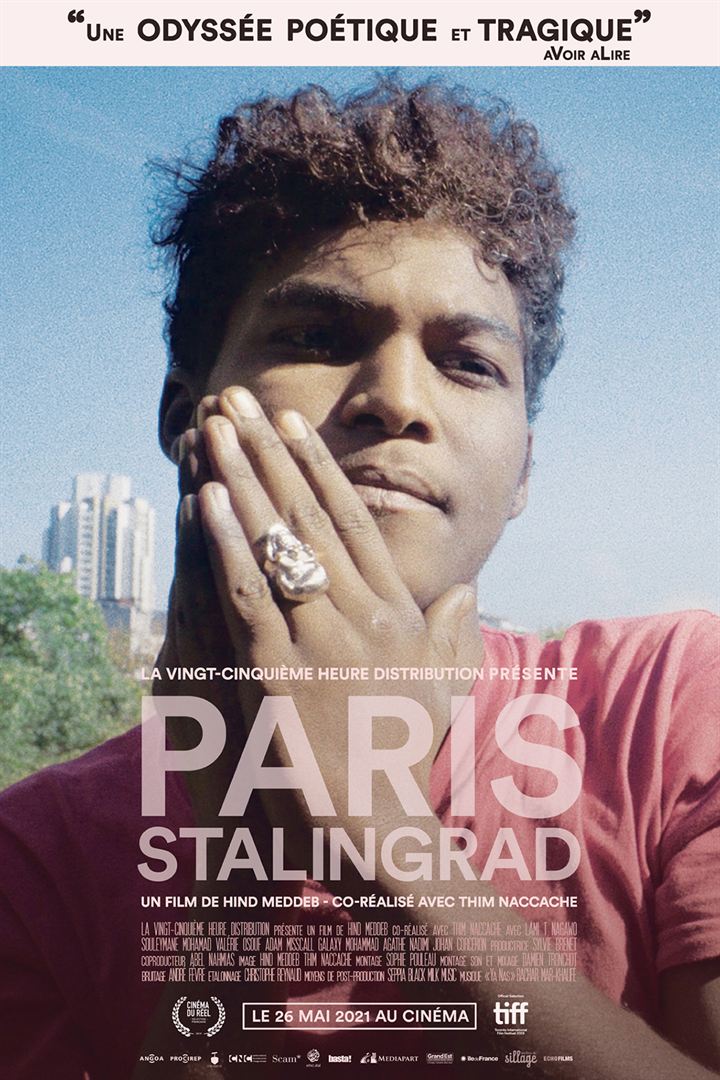

De Tunis au Caire en passant par Khartoum, la réalisatrice Hind Meddeb a filmé les relations passionnelles entre musiques et révolutions. On les retrouve dans son dernier film, Paris Stalingrad, et lors d’une soirée musicale Mix Ta Race prévue le 14 juin à Paris. Interview.

C’est en tournant (avec Thim Naccache) le film Paris Stalingrad, documentaire qui revient sur l’expérience douloureuse des réfugiés entassés dans les campements des quartiers nord de Paris, que Hind Meddeb a croisé la route de Souleymane. Venu du Darfour, ce jeune poète porte la parole, les lueurs d’espoir comme les coups de cafard, de tous ceux pour qui, en guise d’accueil, les institutions françaises dressent des barrières, incitant à les repousser hors de nos frontières. Au fil d’une amitié durable, la cinéaste décide de partir à Khartoum où elle filme les douze derniers jours du sit-in démocratique qui, face au ministère des armées, demande la passation du pouvoir aux civils. Il sera réprimé dans le sang.

« De retour à Paris, sous le choc, je réunis chez moi les amis soudanais en exil, avec parmi eux, les membres du groupe Yalla Sawa. Un bœuf musical s’improvise, Arthur H est présent, il se met au piano, Gandhi Adam à la flûte, Basil Kamal Bushra, Dissa Modser et Omar Shishani aux percussions, les voix de Nuri et Nabil s’élèvent, les répertoires et les langues s’entremêlent, Abel Nahmias propriétaire du Trianon est présent, l’idée d’une soirée en hommage aux révolutionnaires soudanais est née », résume-t-elle dans le texte qui introduit à la soirée Mix ta race prévue le 14 juin au Trianon, le laboratoire du faire-ensemble du collectif MIX BROS où se rencontrent de nombreux artistes avec pour seul horizon le goût de l’altérité et le désir d’initier des lendemains qui chantent autrement. Autant d’arguments qui sont parfaitement au diapason de Paris New York Heritage Festival, évènement itinérant (Paris, New York amis aussi Los Angeles, Vancouver, Montréal et désormais Soweto) dont l’ambition est de « témoigner des rapports entre les évènements qui agitent le cours du monde et leurs répercussions dans le monde de la musique », selon Benjamin Levy qui l’a initié voici cinq ans. « Il s’agit, poursuit-il, de valoriser les migrants, en démontrant leurs apports, leurs cultures, tout ce qu’ils peuvent nous offrir. » Une philosophie partagée par Hind Meddeb, qui revient – en attendant la soirée du 14 juin — sur les liens qui unissent musiques et révolutions, de Tunis à Khartoum en passant par Le Caire. Interview.

Vous documentez depuis une dizaine d’années dans les nombreux mouvements qui secouent les régimes autoritaires au sud de la méditerranée, notamment par le prisme de la musique. Quel rôle joue-t-elle dans ces mouvements ? Fédérateur des désirs pluriels d’une jeunesse ? Catalyseur des énergies ?

La musique, l’écriture, la poésie, la création sont des moyens d’échapper au conservatisme ambiant, ce sont aussi des armes de résistance. Rien n’arrête les imaginaires. En Égypte, des poètes comme Cheikh Imam ou Ahmed Fouad Nejm ont été les plus farouches adversaires de la dictature. Au Soudan, ils portent le nom de Azahari, Hommeid ou Al Gaddal. Les musiciens d’électro chaabi dont je fais le portrait dans les bidonvilles du Caire sont les héritiers des grands poètes qui ont marqué les années 70-80. Ils revendiquent cet héritage. Et la musique qu’ils produisent dans leur chambre fait danser des millions de jeunes, elle est incontrôlable. Les premiers slogans des révolutions algériennes, tunisiennes et égyptiennes sont nés dans les stades de foot avec les chants des ultras.

La fameuse phrase de Fela « Music is the weapon of the future » reste d’actualité…

Elle est plus que d’actualité ! Mes derniers films ne parlent que de ça ! Mon film Tunisia Clash retrace l’itinéraire de jeunes Tunisiens qui utilisent le rap pour exprimer leur révolte contre l’injustice et leurs espoirs. Leur musique est profondément politique. Ils ne se sentent pas représentés par les partis, ne savent pas pour qui voter, mais ils ont un programme et ils utilisent leurs clips pour dénoncer la violence du quotidien et dessiner les contours de la société dont ils rêvent. L’un des tubes de la musique électro chaabi, dans une Égypte qui vient d’élire un président Frère Musulman, s’intitule « J’ai pris la voie du vice par le vice », le chanteur raconte sa vie dissolue et déconstruit les cinq piliers de l’islam : « Ni prière, ni jeûne, ni pèlerinage, ni charité, ma foi est partie en fumée. » Dans une société ultra conservatrice, difficile d’imaginer quelqu’un parler avec autant de sincérité. Quant à la puissance des mots — et je dirai même juste de la voix — dans les dictatures, je reprendrais l’un des slogans de la révolution au Soudan que la foule chante dans les manifs, « La balle ne tue pas, c’est le silence qui tue ».

Puisque vous allez sur le terrain, ne pensez-vous pas que cohabitent plusieurs « mondes de la musique » : la dématérialisée des grands réseaux et celle qui se joue, se fabrique, au quotidien ?

Au contraire, ce qui m’a frappée, c’est à quel point il n’y a plus de frontière entre le mainstream et l’underground. Je l’ai compris en tournant mon film Electro Chaabi nom que j’ai donné à une musique née dans les bidonvilles du Caire que les Égyptiens appellent « Mahragan » (festival, NDA). Cette musique est née de bricolages et de ponts jetés entre plusieurs mondes, et de la possibilité via la toile d’avoir accès à tous les samples possibles et imaginables. Les musiciens d’électro chaabi puisent dans le reggaeton jamaïcain, le rap américain, le dancehall, les tubes d’électro et leurs propres références locales, musique chaabi, musique nubienne, chants soufis. Ils fabriquent leurs propres instruments de percussion et ajoutent du live au mix électro. À la fois fans de David Guetta, Fifty Cents, Stromae et Ahmad Adawiya, ils fabriquent une musique qui assume toutes ces influences.

C’est au cours du tournage de ce film, Paris Stalingrad (sorti le 26 mai), que vous avez rencontré des réfugiés soudanais, notamment ce jeune homme originaire du Darfour, Souleymane Mohamad

Quand je l’ai rencontré, je suivais d’autres personnages. Mais ce qui m’a frappé chez lui, c’est qu’on le sentait très à l’aise avec les caméras. Cela devenait très cinématographique. Et puis j’ai découvert qu’il écrivait des poèmes, qui peuvent transmettre parfois bien plus que n’importes quelles explications en voix off. Il pouvait nous dire plus. Enfin, en s’attachant à un personnage, à son parcours, je pense qu’il est plus facile de s’identifier, de nous sentir plus proches et de sortir de cette foule qu’on voit souvent dans les médias ou les films. C’était donner la place à une voix, plutôt que d’être exhaustif.

En quoi son histoire est symbolique, emblématique, des nombreux « malentendus » qui rendent sourde l’Europe, et dans ce cas la France, aux malheurs d’une partie du monde ?

Le film cherche à retranscrire une expérience immersive, sans viser à tout dire. Et Souleymane, de par sa personnalité et son énergie créatrice, nous montre comment résister par les mots. Il y a chez lui une grande colère, qu’il canalise. Quand il est arrivé il était mineur, mais il savait que ce serait très difficile de se faire reconnaître ainsi, de par le manque de places d’accueil : il s’est donc vieilli volontairement, sur les conseils d’amis qui avaient vécu la même expérience. À travers ses yeux, on regarde finalement notre société. Les malentendus viennent d’une propagande, de manipulations, à des fins qu’on retrouve à toutes les étapes de l’histoire. Un texte de Freud intitulé Malaise dans la civilisation en parle. On a besoin d’un tiers, d’un ennemi, d’un étranger, pour faire de la politique. On fait endosser ce rôle aux réfugiés, qu’on nomme aussi « migrants », et ce que Souleymane nous rappelle, c’est que chaque personne qui arrive le fait avec son histoire, son parcours, et cette personne pourrait être nous. Le film essaie de montrer que n’importe qui peut être mis sur le chemin de l’exil, cela fait partie des mythes, de la littérature, de l’Humanité. On peut voir dans la figure de ce jeune Soudanais ce qui pourrait nous arriver. Depuis, il est monté sur scène à la Maison de la poésie de paris, à l’Institut du Monde Arabe, il a chanté ses poèmes avec un ensemble baroque.

Vous êtes partie par la suite au Soudan, pour documenter le sit-in démocratique durement réprimé. C’est le point de départ d’une nouvelle aventure où la musique tient un rôle majeur, puisqu’à votre retour à paris, une session musicale s’est improvisée chez vous. La musique a-t-elle encore permis ce jour de vous soigner ?

À mon retour du Soudan, j’ai eu la chance de rencontrer Ghandi Adam et les membres du groupe Yalla Sawa parmi eux les merveilleux chanteurs Nuri et Nabil. Après le massacre du 3 juin 2019 à Khartoum, la destruction du sit-in démocratique que j’avais filmé pendant deux semaines nuit et jour, j’étais sous le choc. J’ai retrouvé la beauté du Soudan à Paris en faisant la connaissance de ces musiciens extraordinaires qui reprenaient le grand répertoire traditionnel soudanais. L’idée du concert est née chez moi un soir de fête et de musique où les amis soudanais ont rencontré Arthur H, mes amies Lucie Simon et Hanieh Hadizadeh. Arthur s’est mis au piano, Ghandi à la flûte, Hanieh nous a récité de la poésie persane, Lucie s’est mise à chanter… Le français, l’arabe, le persan, les langues et les styles se sont mêlés, et nous avons décidé d’aller plus loin, d’organiser une vraie rencontre musicale sur scène. Gaël Faye a été l’un des premiers musiciens à nous rejoindre, malheureusement les annulations dues au Covid et les dates de sa nouvelle tournée ne lui ont pas permis d’être parmi nous cette fois-ci. Mais il a composé un très beau morceau où il célèbre toutes les révolutions qui ont secoué le monde en 2019 et le groupe Yalla Sawa en a écrit le refrain : « Le soleil de la liberté s’est levé. » J’espère qu’un jour ils pourront chanter ce morceau sur scène ! Avec Jérémie Fontaine du collectif Mixbros nous avons filmé la naissance de cette chanson et nous avons bon espoir d’arriver à les réunir à nouveau devant un public nombreux.

Ce concert du 14 juin, intitulé « Mix ta race » et articulé sous forme de duos, est dont le prolongement de cette aventure, née chez vous. Cette formule du dialogue, est-ce une manière de répondre aux « identitaires » de tout bord ?

Mix ta race ! Ça me rappelle mon enfance, quand on disait souvent dans les cours de récré, « Nique ta race ». C’est une manière de l’inverser et de dire, lâche-toi et danse ! Danse avec le monde, danse avec les autres, les corps se touchent, c’est répondre aux vieux cons par l’érotisme des corps. La société française est tellement mélangée, le travail est déjà fait, les vieux cons ont déjà perdu et ils le savent c’est pour ça qu’ils hurlent comme des hyènes sur CNews, c’est parce qu’ils sont morts de trouille. Il suffit de regarder les dernières Victoires de la musique… Yseult, Gaël Faye, Camélia Jordana, Aya Nakamura, tous sont le fruit du métissage et ils font des millions de vues sur YouTube. Nos artistes sont tous les enfants de cette créolisation du monde dont nous parle Glissant et qui n’existerait pas sans son lot de violence, d’occupation, de déplacements forcés de populations…

Et d’ailleurs, en honorant un pays, le Soudan, pluriethnique et peuplé de nombreuses langues, n’est-ce pas aussi une façon d’en revenir aux principes essentiels de Glissant, visionnaire philosophe auquel vous avez consacré un de vos premiers documentaires, qui œuvrait pour une nouvelle poétique de la relation à l’autre ?

« Je peux changer en échangeant avec l’autre, sans me perdre pourtant ni me dénaturer. C’est pourquoi nous avons besoin des frontières, non plus pour nous arrêter, mais pour exercer ce libre passage du même à l’autre, pour souligner la merveille de l’ici-là. » Cette phrase d’Edouard Glissant est sans doute plus belle réponse à toutes les formes de pensée xénophobe ou identitaire. Ma rencontre avec Souleymane jeune poète du Darfour et le tournage de mon film Paris Stalingrad en sont la parfaite illustration.

Au Soudan, il y a 500 différentes ethnies, on parle 117 autres langues que l’arabe… La dictature s’est maintenue en imposant une seule langue l’arabe et une seule religion l’islam. Aujourd’hui les Soudanais rejettent massivement cette uniformisation et célèbre la diversité de sa population. Parmi les slogans de la révolution soudanaise, on a pu entendre : « Nous sommes tous Darfouris ! » Ou encore « Pour un Soudan sans tribalisme. Pour la liberté de conscience ». Les Soudanais ont fait l’expérience d’un État raciste qui considérait que les Arabes étaient supérieurs aux tribus africaines et ils n’en veulent plus. Cette politique raciste a fait des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés.

On a souvent recours au mot d’universalité. Je préfère celui de diversalité, forgé par Edouard Glissant. Le principe érigé en modèle d’universalité n’est-il pas aussi un danger pour le monde à venir ?

Conjuguons l’universalité au pluriel (même si ce n’est pas un verbe), un peu comme le fait le philosophe Étienne Balibar dans son essai Des Universels.