Cinquante ans après leur périple fondateur à Paris, les prolifiques musiciens qui inventèrent le terme de « Great Black Music » seront le 7 février à Créteil sur la scène du festival Sons d’hiver.

La Great Black Music, l’usage de ce terme générique s’est démultiplié depuis quelques années, conjugué à tous les temps. Cette appellation englobante qui permet de ne plus s’en tenir aux noms de domaine délimité (« genre jazz », « style swing ») fut essaimée par les musiciens de l’Art Ensemble Of Chicago qui débarquèrent à Paris en 1969. Ils y resteront plus de deux ans, suffisamment pour publier une brassée de disques qui justement définissent ce que pourrait bien désigner la « Great Black Music ».

Il y aura tout d’abord People in Sorrow, une suite improvisée sur les deux faces noires, où les multiples percussions comme les flûtes, hautbois, saxophones ne sont pas sans évoquer l’Afrique et sa dimension diasporique. Mais c’est surtout avec Message To Our folks, leur troisième disque enregistré à l’été 1969 au studio Davout que le propos se précise, à l’image des costumes (du paysan ouest-africain au déguisement en mode postcolonial) qu’ils arborent en couverture. Si le spiritual Old Time Religion, une incantation de près de huit minutes, rappelle l’ancrage dans le gospel et le blues de ces apôtres du free, Dexterity est emprunté au prophète du bop Charlie Parker, et Rock Out pose les bases d’un post-rock qui grooverait sérieusement, comme le fit avant eux celui de Bo Diddley, autre artificier de Chicago. Dans le texte qui accompagne le vinyle, ils saluent l’Afrique, « patrie de tout l’or noir », appelant ses enfants d’où qu’ils soient à se lever et rappellent que le soulèvement mau-mau du Kenya était « un mouvement d’amour en quête de paix ». Pour produire un bel ensemble de notes, le collectif n’en a pas moins des lettres.

« Les Noirs ont fait des tas de choses dont on ne leur a pas pour autant attribué le mérite, et voilà d’où nous est venue l’idée de la Great Black Music. Puisque nous n’avions été reconnus pour rien de ce que nous avions fait, Lester [Bowie] et moi, après une longue discussion, en sommes arrivés à la conclusion qu’il fallait que les Noirs nomment eux-mêmes ce qu’ils faisaient — sinon ils n’en recevraient jamais les fruits. Voilà ce que nous voulions dire. […] Et quand nous disons ‘‘Great Black Music’’, nous ne désignons pas seulement la musique que nous jouons, nous désignons le jazz, nous désignons le rock, nous désignons le blues… tout ce qui n’a jamais jailli de la Great Black Music », précisera le contrebassiste Malachi Favors Maghostut dans un entretien tardif avec le documentariste Steven Todd et l’anthropologue Alexandre Pierrepont, qui depuis un bail a établi un pont reliant Paris et Chicago.

On pourra aisément compléter la liste des musiques dites « noires » que l’Art Ensemble a abordées au fil des disques et des concerts : le gospel (comme avec Fontella Bass), le funk et la soul, qui ont pour matrice la « Cité des vents » (surnom de Chicago), mais aussi le rock le plus débridé, le calypso façon Ja, l’hommage au roi du reggae quand ils reprennent No Woman No Cry en 1987, ou encore les musiques pygmées, les rythmiques caribéennes (comme sur l’ouverture intitulée How Strange), et puis l’afrobeat dans une version surspeedée du Zombie de Fela, chez qui Lester Bowie a demeuré dans les années 1970… Si la liste est longue des sillons creusés dans la diversité de la « musique noire », toutes ces traces convergent vers un désir d’unité que clament ces autodéfinis Urban Bushmen, pour paraphraser le titre d’un album publié en 1982. Manière de dire, en se plaçant dans la généalogie des habitants autochtones de l’Afrique australe, qu’ils y enracinent leur vision kaléidoscopique. Le terreau africain, berceau de l’urbain afro-américain. Au seuil des années 1990, le groupe deviendra même ponctuellement l’Art Ensemble Of Soweto, après avoir intégré une chorale d’Afrique du Sud, l’Amabutho Zulu Male Chorus.

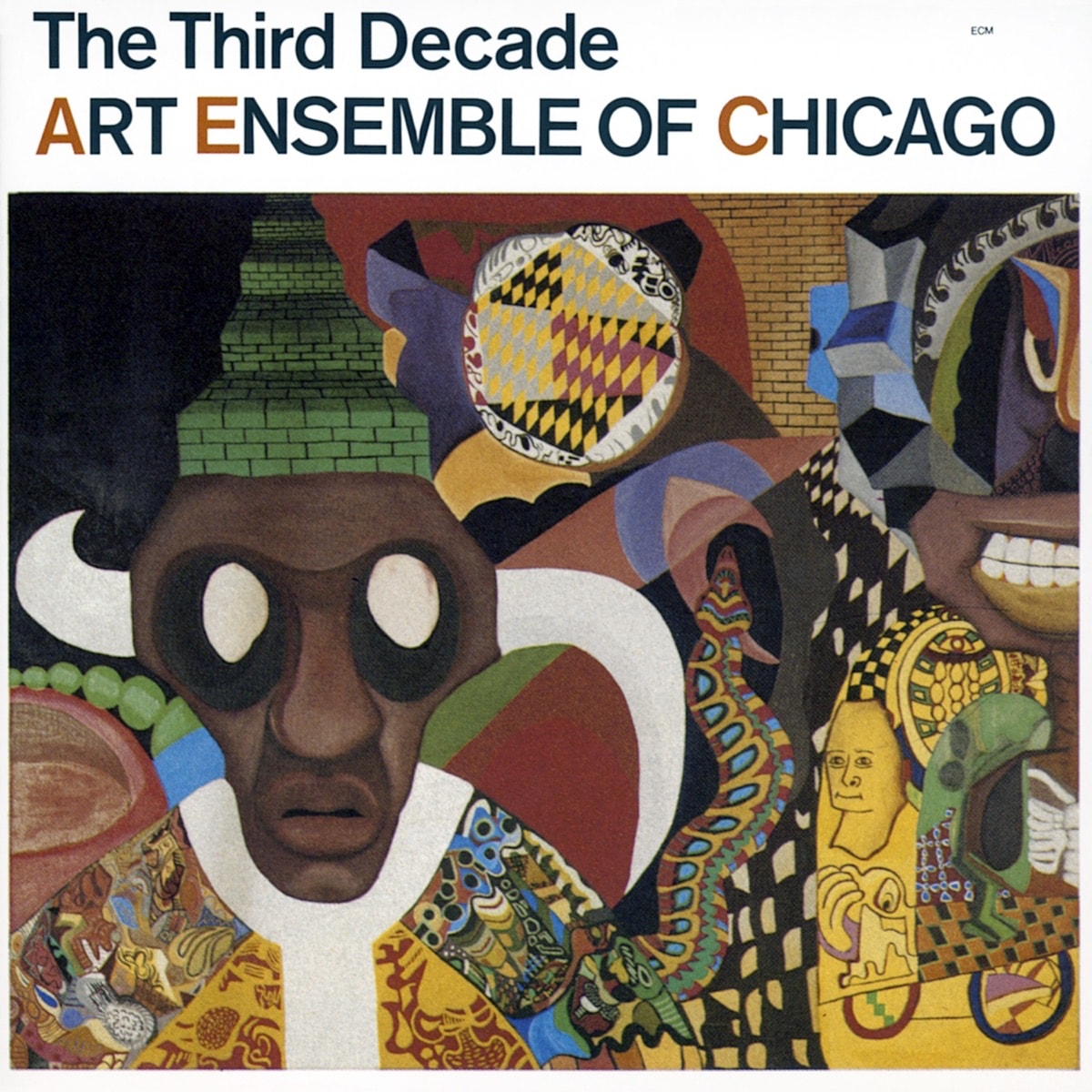

Soweto Messenger, Bamako, Tutankhamun, Chi-Congo… Les thématiques, notamment durant les quinze premières années, font souvent référence aux figures historiques du continent, à son actualité aussi. Le groupe va même jusqu’à honorer le souvenir du premier officier noir à servir les politiques coloniales de la reine d’Angleterre, avec Prayer For Jimbo et ses synthés dignes de Brian Eno, ode façon Odyssée de l’espace qui ouvre en 1984 l’album The Third Decade. La charge « africaniste » repose essentiellement sur le contrebassiste Malachi Favors et bien sûr le percussionniste Famoudou Don Moye, leader du Malinke Rhythm Tribe qui a rejoint le groupe à Paris, alors porte de l’Afrique. Selon Lester Bowie, c’est ce dernier « qui a lancé l’idée de peindre nos visages. C’est lui aussi qui a plus ou moins imposé les déguisements et l’utilisation de quantité de petits instruments insolites. »

À l’époque, outre un instrumentarium (marimba, clochette, sifflet, percussions, bendir, flûtes…) qui laisse entendre une bande-son ouverte, les tenues, peintures, coiffes et parfois même masques affichent un ancrage en Afrique, dans un versant idéalisé et panafricain. À ce sujet, il faut relire les paroles du saxophoniste Joseph Jarman citées dans un volumineux essai autour de l’AACM : « Malachi a toujours incarné l’entité la plus ancienne, avec ses longues robes, amples et flottantes. Et il a l’allure d’un shaman afro-égyptien. Sa personnalité en est l’expression même, tout comme sa musique et son style. Malachi est un Grand Ancien. Puis Moye est vraiment au cœur des traditions africaines. Son jeu de batterie, sa technique, son approche, ses centres d’intérêt et sa sensibilité ne témoignent pas d’une tradition africaine en particulier, mais de toutes à la fois. Et lui aussi recouvre l’identité d’un shaman, quoiqu’à la façon du musicien-guérisseur africain. » Même s’il se grimait, tel un « joyeux guerrier » (pour reprendre le titre d’un de leurs premiers disques), Jarman lui représentait l’ouverture vers la spiritualité asiatique (converti au bouddhisme zen, il finira d’ailleurs par abandonner le groupe pour diriger un dojo à Brooklyn !). Quant au théoricien Roscoe Mitchell qui donnait le cap à suivre et signera l’un des hymnes du groupe (Odawalla), et à l’alchimiste Lester Bowie, les seuls à ne pas afficher des costumes en mode ethno, ils incarnent les deux faces de la postmodernité afro-américaine.

« Ancient to The Future », le slogan du groupe issu de l’Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM) rappelle que le ressourcement est une constante pour ceux qui cherchent à inventer d’autres lendemains. À Chicago, c’est même devenu une ligne de conduite consubstantielle de toute création. Elle n’est pas sans rapport avec l’afrofuturisme, qui irrigue depuis des décennies bien des visionnaires, de Sun Ra à Outkast. L’Afrique fantasmée, l’Afrique fantasmagorique, l’Afrique totémique, devient le terrain de jeu de tous les possibles, sans barrière ni œillères. Celle dont parle Kabalaba, un album enregistré en 1974 sur la scène de Montreux. Kabalaba, village mythique de Guinée. Au dos du disque, dont la couverture présente une pirogue irradiée de lumière, on lit quelques mots en guise d’explication cabalistique : mouvement sonore, passé/présent, univers spirituel, unité du son… Comme un symbole, pour ce groupe qui fête son cinquantenaire en périphérie de Paris, là même où il était devenu l’Art Ensemble « de Chicago » voici cinquante ans. Aux côtés des deux derniers rescapés, Famoudou Don Moye et Roscoe Mitchell, une quinzaine de musiciens, des tambours et un quatuor à cordes, une trompette et les mots dits de Moor Mother, tous unis pour célébrer l’art de faire ensemble de la Grande Musique noire.

Art Ensemble of Chicago, en concert le 7 février à la MAC de Créteil, dans le cadre de Sons d’hiver

Roscoe Mitchell © Jean-Baptiste-Millot