Après avoir écumé toute l’Afrique subsaharienne, l’international Mangwana s’établit à Paris. Il y vit l’explosion de la world music, avant de regagner, rattrapé par son destin, l’Angola de ses ancêtres.

En 1987, tu t’installes durablement à Paris. Pourquoi ?

Oui, à ce moment-là, Paris m’intéresse parce qu’il y avait tout le monde ici, les Antillais, les Camerounais, les Ivoiriens et tout ça là… j’avais cette idée d’enregistrer des nouveaux sons, d’utiliser des cuivres, et comme Sylla (Ibrahima Sylla, patron du label Syllart, NLDR) voulait faire un disque avec moi, on a choisi des bons arrangeurs et puis il y avait les Lokassa qui étaient là, les Miguel Yamba, les Ringo Moya, on a fait une sélection, et c’est là où j’ai sorti l’album Aladji, où il y avait le titre « Soweto » que je chante en vrai swahili. Alors qui a traduit ? C’est un fonctionnaire de l’ambassade de la Tanzanie qui habitait dans un immeuble à Montparnasse… c’est vraiment le swahili clean, pur, académique. Il y a « Soweto » et « Kabibi » (il chante) en vrai swahili.

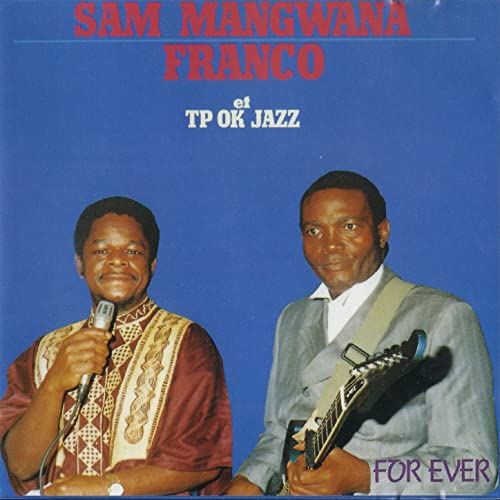

Il y a aussi, et pour la dernière fois, un disque avec Franco…

Sylla m’avait demandé que je fasse un disque avec Franco. On s’est rencontré ici avec Franco, qui m’a dit :

– Mais Sam, quand est-ce qu’on fait un disque ?

Et moi :

– Mais moi aussi j’ai un projet. C’est pour ma production. Sam, tu sais que je n’aime pas être produit par quelqu’un d’autre. Mais c’est parce que c’est toi, mon frère.

– Bon, j’ai dit, on va réaliser ça à Bruxelles.

Je suis parti à Bruxelles, on a répété, j’ai dit : comment on va se départager ? Franco dit : toi tu payes le studio et les musiciens, moi je participe à ton disque et toi, tu participes à mon disque et après les enregistrements, toi tu prends ta bande, moi aussi je prends ma bande, personne ne paye personne. J’ai dit c’est ça la coopération ? C’est ça. Voilà, donc on a réalisé cet album. Sylla m’a avancé de l’argent pour payer le studio là-bas et j’ai payé les musiciens de ma poche, je ramène la bande ici et Sylla est venu là où je logeais pour les récupérer et finaliser l’album Forever. Il a pris la bande, avec les photos de moi et Franco, et il a sorti le disque, qui a bien marché parce que c’était le tout dernier de Franco. Quand on l’a enregistré, il était déjà malade. Vous voyez la photo sur Forever, il est…

Il a fondu… Dis-moi, je sais qu’à l’époque on n’osait pas dire que Franco était mort du SIDA (dont il avait chanté les dangers deux ans plus tôt dans une incroyable chanson, « Attention na sida »). Pourquoi était-ce à ce point tabou ?

Vous savez pour une icône comme Franco… À sa mort, notre ami Gilles Obringer (animateur de l’émission Canal Tropical sur RFI, NDLR)qui est mort aussi, est venu me voir et il m’a demandé : « est-ce que Franco est mort du Sida ? » J’étais obligé de contourner parce que bon, c’est dans la mentalité africaine, une personnalité qui est morte à cause d’une maladie comme ça c’est un peu tabou d’en parler, et pourtant tout le monde le sait… pour nous Africains, comme on est un peu hypocrites, c’est la maladie de la honte, pour nous le sexe, c’est la honte, vous voyez à peu près.

J’ai l’impression que quand tu rentres dans cette période parisienne (on va dire un peu plus « world »), tes textes aussi commencent à connaître une inflexion, c’est-à-dire qu’ils deviennent de plus en plus politisés, pas au sens partisan, mais davantage portés vers une réflexion sur l’état du monde…

Je suis d’accord avec toi, c’est pour ça d’ailleurs que les éditions Levallois avaient invité Murray Head, le chanteur humaniste anglais à venir chanter avec moi sur « Manjani »: c’est une chanson que j’ai écrite quand la guerre a commencé au Congo. En 1997, à partir de la chute de Mobutu, quand la famine commençait, je chantais « Manjani », « Les herbes » : les gens n’ont plus rien à manger, ils commencent à manger les herbes et les, tous les chemins du destin se ferment pour eux, voilà, c’est la souffrance.

Cette chanson, elle est sur ton album Galo Negro (1998).

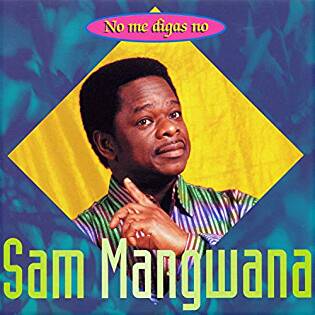

Oui, et sur l’album précédent, No Me digas no, j’avais fait « Londende » c’est-à-dire « le brouillard » : le soleil se lève mais on ne voit pas l’horizon, on ne voit que le brouillard, on ne sait plus où on va, la lampe africaine n’a plus d’huile pour nous éclairer, on commence à être décimé comme des mouches, les médisances font qu’on ne s’entend plus, ceux qui disent qu’ils sont nos amis sont ceux qui foutent le feu en Afrique, et ils prétendent répandre la démocratie en Afrique, or c’est la guerre… l’Afrique a besoin de génies pour résoudre le problème.

Tu as même chanté un titre en malinké, « Afogné ».

Oui, c’est une chanson que Kante Manfila a faite pour moi.

Ayant vécu en Côte d’Ivoire j’aimais ce style mandingue et dans les années 72/73 on avait eu la chance avec l’OK Jazz de jouer en Guinée pendant leur grand festival : c’est là que j’ai connu le Bembeya, et aussi Kouyaté Sory Kandia que j’ai vu chanter au stade… sans micro ! C’était merveilleux. On s’est produit à la Paillotte avec le Bembeya, et le lendemain avec l’Orquesta Aragon qui rentrait du japon. C’était la folie ! Quand je suis reparti, ce style mandingue m’est resté en tête. C’est plus tard, à Abidjan, que je vais rencontrer Salif Keïta, Mory Kante, et Kante Manfila… Je l’ai retrouvé un jour à Grigny (en banlieue de Paris, NDLR) où il s’était installé. Il a pris la guitare, s’est mis à fredonner une mélodie, et il a donné le chœur à ses deux filles de neuf et onze ans : il a enregistré et m’a donné la cassette en disant : voilà ! Il y a avait deux chansons, et j’en ai gardé une qu’on a arrangée et enregistrée au studio Davout. « Afognè », ça parle du mariage forcé. C’est une fille qui dit à ses parents : « même si le monsieur que vous me proposez est bien, qu’il est d’une grande famille, qu’il peut m’offrir plein de choses, je préfère attendre mon fiancé qui est parti, et qui reviendra ».

Tu t’éloignes bien de l’ambiance pour faire des chansons plus politiques…

Mais un artiste sensible, une âme sensible, un esprit sensible ne peut naturellement pas être insensible par rapport à ce qui se passe. Nous on a cette manière de percevoir les choses parce qu’on a eu une éducation classique assez normale, mais après la faillite de l’éducation en Afrique, comment voulez-vous que des jeunes gens de 40/45 ans voire 50 ans, qui ne connaissent pas l’histoire de chez eux ? Ne serait-ce que le nom d’une rivière. Je te l’ai dit Vlad, va en Afrique centrale, demander à un jeune s’il connaît une ou deux rivières de la région de son papa, qui sont aux environs de Kinshasa, ils ne connaissent pas, tout ce qu’ils connaissent c’est « je suis Brazzavillois » ou bien « je suis de Luanda » , mais l’histoire de tes parents ? Ils sont venus d’un village, nous nous sommes nés dans la capitale, que ce soit en Angola, au Congo Brazza, c’est pareil. C’est dommage que ces gens-là ne connaissent pas l’Histoire.

Au début des années 2000, tu décides de t’installer en Angola, pourquoi ?

Je suis rentré après la fin de la guerre en Angola, quand Savimbi, le leader de l’UNITA, a été assassiné. Je le connaissais depuis qu’il avait été au FNLA à Kinshasa. Ensuite, Savimbi est parti du FNLA pour créer l’UNITA à partir de l’Egypte, et puis il s’est envolé avec d’autres en Chine pour une formation militaire. Et en 1992 ils se sont rappelés de moi et ils m’ont recruté, car je fréquentais leur représentation en France. J’ai fait campagne pour l’UNITA lors des élections de 1992 qui devaient remettre le pays sur le chemin de la démocratie. Mais à la proclamation des résultats, la guerre civile a repris de plus belle, due à la mésentente entre les partis et le Dr Savimbi a dû quitter Luanda où il y avait des tueries : on est partis pour Huambo, puis Jamba qui était le siège de l’Unita, et de là on m’a fait évacuer par Pretoria, Londres et Paris.

Bref, quand en 2002 Savimbi est tué dans le maquis (22/02/2002), la guerre civile se termine. J’ai dû écrire à la présidence de la république en disant que, comme la guerre était finie, je souhaitais rentrer pour travailler dans mon pays, en tant que chanteur. C’était une manière d’avoir une garantie de sécurité, puisque j’étais estampillé « chanteur des rebelles de l’Unita ». Mais ils avaient négocié l’accord de Luena (mars 2002, mettant un terme à la guerre civile, ndlr) et donc j’en ai profité. Trois mois après ma lettre, j’ai reçu la réponse du cabinet du Président de la République : invitation officielle pour célébrer l’anniversaire de cet accord de Luena. Pour prouver que la paix était revenue le gouvernement (issu du MPLA, rival de l’UNITA, NDLR) avait invité Mangwana et Bonga qui étaient tous les deux du côté de l’Unita. On s’est retrouvés à Luanda, Bonga et moi. Moi et mes musiciens, on avait tous peur : on était les seuls à jouer à la présidence ! On arrive là-bas pour faire la balance, et à chaque fois que le protocole nous présentait sandwiches et boissons, on évitait.. on avait peur d’être empoisonnés. Un des gars m’a dit : « tu es un fils de ce pays, sens toi chez toi… servez-vous, il a pris un sandwich et a commencé à manger ». Le soir on est revenus pour la soirée et quand mon tour est arrivé j’ai pris le micro, et j’ai commencé par un petit speech. J’ai remercié le président pour l’invitation : « aujourd’hui nous célébrons l’accord de paix. Moi Mangwana je me considère comme un bébé qui vient de naître aujourd’hui, et je me mets entre vos mains. » J’ai attaqué par « Cantos de Esperança », une chanson qui évoque les souffrances de la guerre… Mangwana était rentré au bercail.

Et c’est alors une nouvelle vie qui commence pour toi…

Ah oui, quand j’avais dit que j’étais comme un bébé et que je mettais mon destin entre les mains du président, c’était vrai et c’était une manière de dire que s’il y avait un souci, c’était sa responsabilité. Voilà, et ils m’ont accepté et à chaque fois qu’il y avait une manifestation culturelle quelque part j’avais toujours ma place et c’est cela qui a fait que je suis resté sans trop sortir parce qu’il y avait du travail, les cachets étaient bien payés, et en plus le gouvernement avait signé un décret pour exempter d’impôts tous les artistes qui avaient contribué à la lutte de libération. C’était intéressant…

Et durant ces quinze années, tu n’as plus fait de disque ?

Non, je savourais mon retour, l’abondance, les cachets… c’était fantastique.

Jusqu’à l’album Lubamba, qui te ramène à Paris. Le titre fait référence au nom d’une organisation qui promeut l’agriculture dans la province du Huige dont tu es originaire...

Oui, et j’ai composé le titre « Lubamba » parce qu’ils m’avaient choisi pour parrain. Je suis venu enregistrer le disque à Paris. J’ai pris Syran (Mbenza, guitariste, NDLR), Nyboma (chanteur), Komba Bello (batteur), etc…

Le ministère de la culture angolais m’a commandé 10.000 disques, je leur ai facturé 7 dollars le disque, on les distribuait auprès des agriculteurs. Et là, j’ai pressé le disque, trouvé un éditeur : puis je suis parti en Angola pour le sortir là-bas avant de revenir en France, et finalement le sortir ici. Pour une fois, dans de très bonnes conditions. Personne ne s’est occupé de moi comme on le fait actuellement.

Sam, loin du buzz et du bling bling, on peut dire – et c’est heureux – que tu avances à contre-courant de l’époque ?

Je veux laisser cette empreinte d’un artiste qui est passé dans ce monde, avec les œuvres qu’il a pu composer pour égailler les mélomanes : c’est ça que je veux laisser au monde. Le reste n’a pas d’importance. Aujourd’hui, même les chroniqueurs n’analysent plus les chansons, ils analysent les personnes – combien ils ont de millions, chez quel couturier ils s’habillent… tout ce vacarme, et tout ce m’as-tu-vu ! On ne sait pas chez quel couturier Jesus s’habillait quand il faisait ses tournées en orient, ni où Mohammed faisait faire ses sandales ! Moi je veux qu’on retienne de moi : un chanteur angolais né au Congo, qui a traîné sa bosse un peu partout en Afrique noire, qui a chanté « Fatimata », « Mbola Afrika », « Lubamba », « Minha Angola », etc. c’est tout ce que je veux laisser après mon départ. Voilà.