En baptisant sa 25e édition « Tournée Générale », le festival francilien Ville des Musiques du Monde rend hommage aux cafés, creusets culturels où ont prospéré les musiques des diasporas. Naïma Yahi, historienne et directrice adjointe du festival, revient sur leur place centrale dans cet entretien.

Titulaire d’un doctorat portant sur l’histoire culturelle des artistes algériens en France, commissaire de plusieurs expositions consacrées à la présence des Maghrébins en France, auteure du documentaire Les Marcheurs, chronique des années beurs ou encore la comédie musicale Barbès Café dédiée à une histoire de l’immigration algérienne à travers la chanson, l’historienne Naïma Yahi est directrice adjointe du festival Villes des Musiques du Monde.

Pour sa vingt-cinquième édition, le festival a choisi « Tournée Générale » comme intitulé, manière de redire la place centrale qu’occupent les cafés et bars dans la création d’esthétiques qui racontent entre les lignes le destin des diasporas venues s’installer en France. Musiques d’ici mais aussi un peu de là-bas, ce fécond entre-deux a permis de nombreuses hybridations testés et éprouvées dans ces endroits à mille lieues des cadres institutionnels. Comme la preuve vibrante de ce que Jean-Luc Godard avait stigmatisé par ce bon mot : ce sont les marges qui tiennent la page. Et c’est vrai que ces espaces d’échanges et de partage racontent une autre histoire de France. Voilà pourquoi Naïma Yahi, qui dirige l’exposition Douce France, des chansons de l’exil aux cultures urbaines, visible à partir du 14 décembre au musée des Arts et métiers, était l’interlocutrice toute trouvée pour évoquer ces lieux menacés par la mortifère gentrification.

Comment est née la thématique centrale de cette édition du festival ?

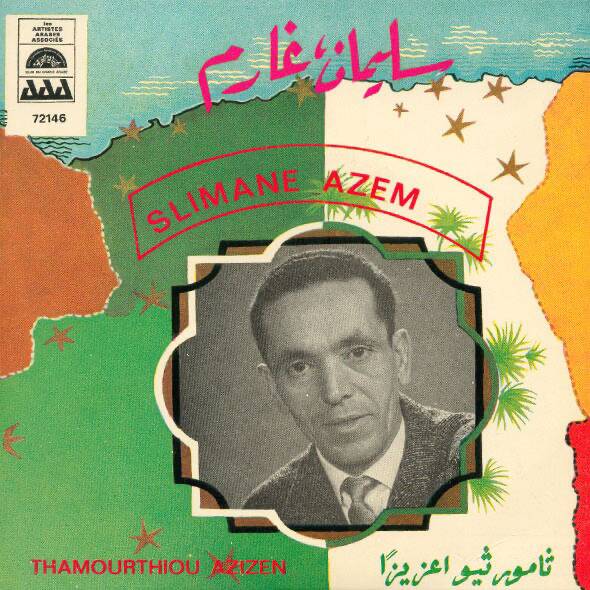

Au sortir du confinement, il y a eu une volonté de réinvestir les lieux de proximité que sont ces cafés et d’interroger les origines populaires de ces répertoires. Historiquement, il s’agissait de lieux où se retrouvaient des communautés en exil, souvent dans des bassins d’emploi comme Paris ou Lyon par exemple. Dans ces cafés, la musique était la chronique de l’exil, à l’image des chansons de Slimane Azem, l’une des principales voix kabyles qui n’a jamais fait de grande scène. Il y a une dimension souterraine de ces créations, qui se sont avérées importantes pour la diaspora et qui ont pu avoir un écho dans leur pays d’origine.

Le socle de votre réflexion repose sur les études que vous avez menées en qualité d’historienne…

Je m’intéresse aux musiques maghrébines, et par capillarité je me suis aussi tournée vers les musiques d’ici, c’est-à-dire les musiques et danses du monde qui se pratiquent désormais en France. Autrement dit des répertoires venus d’ailleurs qui se déploient et se métissent en exil, en France, dont les lieux de prédilection que sont les cafés et cabarets, qui sont tout autant des espaces de mémoire.

Qu’est-ce que ça change dans le rapport public/artiste de jouer sur une scène officielle plutôt que de se produire dans un café, c’est-à-dire dans son jus ?

Le café est le milieu naturel de ces créations. Ce moment-là de musique ne pouvait être vécu que dans ces espaces-là avec leur diaspora, qui était au diapason de ce quelle écoutait. C’était la vie de tous ces travailleurs. Certains artistes maghrébins par exemple pouvaient jouer dans un café de Belleville, où l’on annonçait deux heures avant leur concert sur une ardoise à la craie et où le public était essentiellement constitué de travailleurs immigrés, et jouer dans des cabarets orientaux du quartier latin devant un public plus huppé. Au final les deux concerts avaient peu en commun : d’un côté le public entend et comprend jusque dans sa chair tout ce qu’il dit, de l’autre il s’agit avant tout d’orientalisme. Ce n’étaient pas les mêmes imaginaires, et l’interaction du public est différente. Dans la tradition occidentale, la pratique du concert ne repose pas sur le même partage : il y a bien souvent une déconnexion entre le spectateur et le musicien, on assiste à un spectacle, avec une passivité de ce que l’on reçoit. La musique dans ces cafés, c’était un pansement de l’âme autant qu’un moment de partage.

Ces cafés représentaient-ils malgré tout des sas d’entrée pour ces communautés qui devaient s’intégrer ?

Il s’agissait de centres sociaux, des repères essentiels pour ceux qui arrivaient. Ce fut aussi le cas pour la communauté portugaise. Quand vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, seul, et que vous avez besoin de solidarité, de réconfort, d’aide pour envoyer des sous à ceux restés au pays, vous allez spontanément là où se retrouve votre communauté. C’est un phénomène qui s’est reproduit récemment encore avec l’arrivée de Syriens. Ces centres-ressources ont été importants dans la réussite qu’est cette aventure de l’exil. Les artistes ont aidé à passer ces moments douloureux, à travers leurs chansons qui réconfortaient des hommes pensant venir un an ou deux, et demeuraient là une vie.

Cette tradition des cafés musicaux n’est pas propre à la France…

On la retrouve dans tout le bassin méditerranéen, dans les tavernes du port du Pirée où se jouait le rebetiko grec comme dans les tablaos andalous. Cette tradition du café chantant se retrouve ensuite dans l’exil des populations et permet d’entendre cette chronique du vécu, et de le surmonter.

Dans ces cafés vont naître des créations originales qui ne sont plus tout à fait de là-bas…

Ce sont des « musiques du monde d’ici ». Aussi compliquée soit à entendre cette phrase pour certains. Le cabaret raï de Marseille n’est pas celui d’Oran. C’est le résultat d’un autre microcosme, d’autres rencontres artistiques. Il n’est pas rare de voir dans des groupes de « musiques du monde » des musiciens qui ne sont pas d’origine étrangère, et parfois avec des formations académiques. Il y a à la fois une dimension universelle de la pratique musicale et une forte coloration diasporique et patrimoniale à ces répertoires, qui vont s’acculturer en se développant depuis notre proximité. C’est cette géographie sonore que l’on triture, que l’on donne à voir et que l’on réfléchit. Parce que la carte postale Music from Colombia, from Algeria, etc… ça a été très fortement mis en avant dans les années 1990 et 2000, mais si l’on met un peu plus la focale dessus, on s’aperçoit que ce sont des répertoires qui ont leur propre dynamique dans nos territoires. Il s’agit d’une cartographie sonore extrêmement variée, au vu des multiples migrations, et dans cette dynamique, les cafés représentent des espaces intermédiaires. Ce ne sont pas de vraies salles de spectacles, mais ils permettent de digérer ces répertoires, et les mettent en relation avec d’autres répertoires.

Ce type de passerelles, qui représentent un espace entre deux, se reproduit suivant les différentes vagues…

Oui, dans les grands traits, c’est toujours le même mécanisme. Des Italiens du début du siècle, en passant par les Espagnols des années 1950, jusqu’aux apports ouest-africains et désormais syriens. Simplement, on retrouve aujourd’hui ces « métèques » de la musique dans une forme de singularité qu’ils n’avaient pas le droit de mettre en avant autrefois. La consécration de la world music dans les années 1980 a permis de sortir du souterrain des répertoires immigrés, qui étaient là, prospères, mais invisibles. Ce phénomène a commencé dix ans auparavant avec des festivals portés des militants, des comités d’entreprises comme ceux des usines Renault, ou encore une émission à la télévision comme Mosaïque où certains artistes – turcs, yougoslave, afro-antillais, algériens… – n’avaient que cet espace.

Cette tradition des cafés s’est étiolée avec le temps, et notamment l’arrivée dans les bacs à disques des années 1980 du concept de world music, qui répond aussi à des logiques de marketing…

Oui, il y a eu le phénomène de gentrification qui a eu un impact sur ces cafés. On peut citer l’exemple du Folies, un café de Belleville tenu par la même famille depuis trois générations, mais dont la programmation n’a plus rien à voir avec l’aspect communautaire. Plus généralement, à partir des années 1980, les boites de nuit vont tuer le live, et les musiciens seront remplacés par des machines. D’autre part, à partir du moment où ces musiques intègrent le marché des biens culturels, les artistes trouvent d’autres espaces que les cafés. L’exemple significatif est le succès de Khaled qui a commencé par les cafés, avant d’aller vers de plus grandes scènes.

Que perdent-ils et que gagnent-ils dans cette transaction ?

Le gain, c’est l’accès à une visibilité, la promesse d’une carrière, et la potentialité de scènes internationales. Le risque étant qu’une fois l’effet de mode passé, après les années dorées, où sont-ils ? C’est l’une des questions que l’on pose dans une table ronde organisée par le festival à propos de la question de la diffusion. Aujourd’hui, ces espaces souterrains que sont les cafés ne sont que trop peu considérés par les scènes actuelles.

Finalement la world music a eu des conséquences néfastes à moyens termes…

Oui, dans le sens où il s’agit d’un marché des biens culturels et non d’une démarche patrimoniale. Il s’agit de vendre, et à partir du moment où on estime que la globalisation remplace la diversité, que trop de programmateurs et producteurs cherchent une forme d’uniformisation, cette musique des cafés qui était dans la zone grise n’a plus de place. Trop ceci, et pas assez cela. La question du marché, à laquelle je n’ai pas de réponse, est centrale dans ce débat : il y a un cahier des charges tel pour répondre aux ambitions des tourneurs et être programmé qu’il apparaît de plus en plus difficile pour tout un pan de ces musiques d’apparaître. Le secteur des musiques et danses du monde a été l’un des premiers à souffrir du rétrécissement des ventes lié à l’essor du numérique. Et quand ont été mis en place des quotas pour ces musiques, des artistes qui n’en venaient pas ont su s’y engouffrer pour bénéficier des soutiens. Comment repenser dès lors les circuits de diffusion de ces musiques ? Nous venons de mettre en place un débat autour de cette question, car parfois même les musiciens ne profitent pas de certaines aides, par manque de savoir et de codes.

Parce que ces musiques ne sont pas pensées comme telles dans leur ADN…

Elles ne sont pas formatées. Il n’existe pas d’échelon entre elles et les institutions françaises, très centralisées. Le résultat est que ces artistes sont maintenus dans la précarité, et l’offre diminue. On ne peut pas affirmer promouvoir cette diversité et ne pas mettre en place des outils pour la permettre.

Pour ce festival, vous investissez certains bars et cafés…

Oui, quelques-uns comme la table ouverte à la Goutte d’or, l’Imprévu dans le dixième arrondissement, ou encore le restaurant du 360 Factory. Nous avons fait l’ouverture au Punk Paradise, l’ex-Satellit Café. L’idée est de remettre en lumière ces esthétiques, leur fondements liés à ces espaces-là, même si on peut s’interroger sur leurs trajectoires depuis.

Les évaluations telles que proposées par les conservatoires n’ont pas lieu d’être ici, et ces espaces ont reculé de par l’évolution de la société française, notamment les profondes mutations sociales…

C’est incontestable, mais il faut quand même mesurer que cette musique des bas-fonds est allée très haut en termes de reconnaissance. Le cas de Cheikha Rimitti, à qui j’ai permis d’avoir une place à son nom dans le XVIIIème arrondissement, est exemplaire : elle a produit une musique de haute qualité, reconnue dans le monde entier, sans se départir de son âme, sans rentrer dans le moule. C’est un produit de la marge et des traditions bédouines. Tout l’enjeu actuel est de créer le chaînon manquant entre ces espaces de la marge et ces scènes constituées, officielles, qui n’arrivent pas assez à dialoguer.

Comment faire ?

A travers une recherche action que je mène sur le territoire du 93, auprès des musiciens comme des directeurs d’équipements culturels, j’interroge la transmission de ces savoirs. Dans le cas des Maghrébins, qui pourrait servir de matrice, c’est que ces musiques, comme celles d’Afrique de l’Ouest, sont en quelque sorte celles qui ont malgré tout réussi. Elles se sont appuyées sur des fortes diasporas, elles ont eu des vedettes qui ont permis cette reconnaissance. Pour d’autres esthétiques, c’est plus inquiétant, elles sont trop souvent « exotiquisé » si je puis dire, l’imaginaire est tel qu’il n’y pas de place pour la diversité. C’est le cas des Brésiliens qui sont toujours ramenés à la samba, comme le furent les Algériens avec le raï, même si tout ceci est bien plus complexe, irréductible à un genre prédéfini. L’enjeu reste la transmission, et pour cela il faut qu’il y ait valorisation. Tant que l’on ne reconnaîtra pas ces zones grises -qui sont des réalités d’ici et maintenant- sur le temps long, des trajectoires hybrides qui portent la mémoire de ces diasporas arrivées de plus ou moins longue date, le dialogue sera difficile. Tant qu’on estimera que la musique du monde n’est pas « vendeuse », on ne fera pas d’espaces à ces esthétiques et on les formatera en les vidant de leurs substantifique moelle.

Le festival Villes des Musiques du Monde se poursuit jusqu’au 14 novembre à Paris et en Seine St Denis.