PAM rend hommage à Manu Dibango, qui nous a quitté le 24 mars 2020. Le musicien, généreux pionnier, a tissé des ponts entre l’Afrique et le monde. Retour sur les premiers chapitres de son fantastique roman.

Le réveil fut brutal. On savait que ce salaud de coronavirus l’avait attrapé. Mais les dernières nouvelles de son état étant plutôt bonnes, on se disait que le vieux lion indomptable, une fois de plus, allait classer ce dossier. Mais non, à 86 ans, l’oncle d’Afrique s’en est allé. Parti pour un Soir au village, retrouver les ancêtres. Là-bas l’attendent le Grand Kalle, Rochereau, Nino Ferrer, Ray Barretto, Alain Bashung et Jacques Higelin et tant d’autres musiciens avec lesquels il a partagé la scène et écrit quelques-unes des plus belles pages d’histoire de la musique, et d’histoire tout court. Voilà bien un article que j’aurais préféré ne jamais écrire, mais puisque notre oncle est parti, c’est l’heure de se souvenir de lui. En parcourant quelques-uns des chapitres du long roman de sa vie. Je n’en ouvrirai que les premiers, en y mettant des mots à lui.

Jazz, rillettes et vin de palme

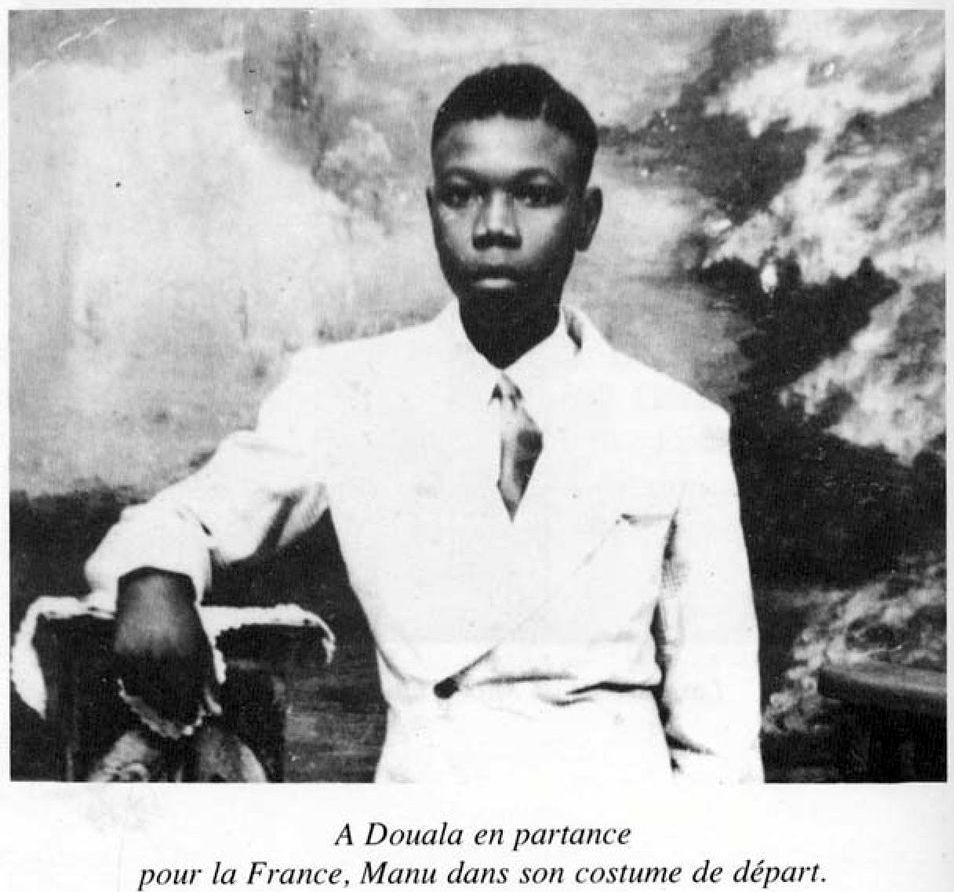

Emmanuel N’djoké Dibango croyait à la force du destin, qui lui avait donné la chance de vivre tant d’aventures. Pour commencer, celle de quitter Douala, au Cameroun, où il était né en 1933, et où il avait connu ses premiers émois musicaux à l’Église. Son père en était le caissier, et sa mère cheffe de chœur. Mais le dimanche, il attendait « moins le prêchi-prêcha du pasteur que le moment où l’organiste, avec ses petites lunettes cerclées, se mettait à pomper sur l’harmonium », racontait-il y a quelques années. Mais de musique, il ne saurait être question dans une famille qui décide d’envoyer son enfant faire des études en France pour qu’il en revienne forcément avocat ou médecin… « Avant de partir on te fait des cérémonies pour jurer de ne jamais épouser une étrangère, y’a pas qu’ici qu’on ne voulait pas des mariages mixtes. Mais ce que tu dis à 15 ans… quand la puberté sonne à la porte, comment on fait ? » Son père l’envoie dans une famille d’instituteurs de la Sarthe, à Saint-Calais, avec son trousseau et, denrée précieuse à l’époque, trois kilos de café pour ses hôtes (en guise de bourse, en somme). « À l’époque quand ton père t’écrivait ça prenait un mois, donc quand on t’engueulait tu recevais ça un mois après ! » se souvenait-il en rigolant.

Pendant les grandes vacances, il part dans des colonies organisées pour les jeunes Camerounais (qui à l’époque, Manu aimait le rappeler, étaient français). C’est là que son aîné Francis Bebey l’initie au jazz. Manu choisit bientôt le saxo, et tout en poursuivant ses études, commence à jouer au Monaco, un club de jazz de Reims. Là, habillé en costume et chapeau façon Lester Young, il en oublie un peu les révisions et rate son bacho. Son père l’apprend (avec un mois de retard), et coupe les vivres au fiston : la musique n’est pas un métier, voyons! Un de ses amis ivoiriens l’oriente chez son cousin Fax Clarck, qui tient un club à Bruxelles, baptisé le Tabou. De quoi, pense-t-il, jouer la nuit et reprendre ses études le jour. Mais il n’y a pas match, la nuit triomphe rapidement par KO. Il devient chef d’orchestre du club « Les Anges noirs », oubliant les études, sans savoir que l’histoire, celle avec un grand H, va croiser son chemin et le ramener en Afrique. Car en janvier 1960, alors que le Cameroun français vient d’accéder à l’indépendance, les Congolais négocient la leur à Bruxelles, lors des conférences de la « Table Ronde ».

Indépendance Cha Cha, Twist à Léo

Manu : « Quand Lumumba (et les autres) sont arrivés au moment de la Table Ronde, ils ont emmené dans leurs bagages Kabasele (et son orchestre l’African Jazz). Tous les soirs, quand ils avaient fini de parler politique, les Tshombé, les Kalonji, les Lumumba… ils venaient dans la boîte. Mobutu aussi… il était encore journaliste à l’époque. J’ai pas parlé avec Lumumba, mais j’ai beaucoup bavardé avec Bomboko, qui était un des rares étudiants congolais qui avaient été autorisés à aller à l’Université de Louvain. Tu te rends compte qu’en 60, le Congo n’avait pas d’intellectuels. Les études s’arrêtaient en général au certificat d’études, parce que les Belges ne voulaient pas qu’ils aillent plus loin. Les seuls Congolais que tu voyais à Bruxelles c’étaient des boys que des familles belges avaient ramenés pour montrer qu’elles avaient réussi… donc parmi ces rares étudiants (il y en avait quatre quand j’y étais), Bomboko venait à la boîte et comme il n’avait pas de sous je lui payais des cocas, tu sais comme le font les grands frères… et un jour, j’ouvre ma télé et je vois Bomboko avec le roi Baudoin, on me dit que c’est un ministre ! Et je me dis : qu’est-ce que c’est que cette histoire ! C’est là que je me suis réveillé, et éveillé à la politique. »

Kabasele lui aussi vient souvent le voir, et propose à Manu de remplacer son saxophoniste malade qui est resté à Léopoldville (Kinshasa) pour enregistrer une série de disques pendant son séjour à Bruxelles avec l’African Jazz. « Donc je pars en studio avec lui pour jouer du saxo et du piano aussi. Ça a marché du tonnerre à Kin, je suis devenu quelqu’un de connu alors que je n’avais jamais mis les pieds en Afrique, à cause des enregistrements de Kabasele. C’était la première fois qu’un orchestre africain enregistrait dans les mêmes conditions que les artistes ici. »

Entre temps, le saxophoniste est embauché pour jouer avec l’orchestre Les Cocoblicos pour les fêtes d’indépendance de la Côte d’Ivoire, le 7 août 1960. Grâce au succès des disques enregistrés à Bruxelles, le patron de l’African Jazz lui propose de venir le rejoindre pour une série de concerts en Afrique. Manu Dibango part alors pour un mois avec Coco, sa blanche épouse. Ils y resteront deux ans. « Je connaissais pas l’Afrique, et là j’ai appris l’Afrique et à jouer de la musique africaine avec les Africains en Afrique. »

Et si la rumba l’adopte, il n’en oublie pas moins le jazz, qui a davantage droit de cité à l’Afro-Négro, un club dont il prend la gérance à Léopoldville. Sa femme est à la caisse, et c’est à cette époque qu’il enregistre quelques titres pour les studios Ngoma, dont « Ekedy »et « Twist à Léopoldville ». Il fait aussi venir ses parents, auxquels il présente enfin Coco. Son père le convainc de revenir au Cameroun, où en 1963 il ouvre un club, le Tam-Tam, emmenant dans ses bagages des musiciens congolais. Mais l’expérience ne dure guère, les crocs en jambe se multiplient, les policiers font des descentes inopinées qui cassent l’ambiance et gâtent le métier. « Je n’étais ni un homme politique ni un homme d’affaires, donc il était temps que je foute le camp », racontait Manu. Il rentre en Europe, et s’installe à Paris.

Du Wouri à Paris, en passant par New York et Abidjan

À Paris, il fait les bals, se poste tous les mardis à Pigalle, au rendez-vous des musiciens qui cherchent un remplacement dans les orchestres, et embarque pour une tournée avec Dick Rivers. Lors d’un concert en banlieue, il fait avec le groupe du chanteur banané la première partie de Nino Ferrer, qui lui propose de remplacer son organiste. C’est chose faite lors d’un concert à Liège. Mais après cela, plus de nouvelles… Jusqu’à ce que « le chanteur qui voudrait être un Noir » le découvre sur la scène d’un club de Montparnasse en plein solo de sax. Leur dialogue, que Manu aimait raconter, est resté :

Nino Ferrer : « Tu m’as jamais dit que tu jouais du saxo ! »

Manu : « Tu m’as jamais demandé ! »

Le lendemain, Manu Dibango devenait son chef d’orchestre. « J’étais le premier noir non-américain à jouer avec une vedette ici. La seule personne qui représentait les gens de couleur à l’époque, c’était Henri Salvador. »

Rares sont les artistes qui comme lui, auront joué tout autant avec les vedettes françaises qu’africaines. « Je suis précisément issu des deux côtés de la Méditerranée. Je suis un enfant de la colonisation, donc… »

Côté Cameroun, le pays organise en 1972 la Coupe d’Afrique des Nations et commande à Manu l’hymne officiel de la compétition. Il part donc en studio pour l’enregistrer : « Les faces B, c’est les meilleures, c’est un truc sur lequel tu ne comptes pas… Quand tu vas en studio, c’est pour faire une face A. Mais à l’époque des 45 tours, il fallait bien meubler la face B. Personne ne se rappelle de l’hymne de la coupe, et comme on a perdu (d’un maigre but devant le Congo-Brazza) personne ne voulait plus entendre parler de ce truc-là. Mais à l’époque les Noirs-américains étaient en plein retour aux racines, « black and proud », Shaft et tout ça… Ils venaient chercher des disques africains en France, et dans le lot il y avait le fameux le 45 tours. And the winner is… » Manu, œuf corse.

La face B, « Soul Makossa », se hisse en haut des charts américains, et du jour au lendemain, en 1974, Manu quitte les bals pour l’Apollo Theater, la mythique salle de concert noire de Harlem où tous les grands sont passés. Dix soirées durant, le gratin des artistes noirs américains (d’Isaac Hayes à Barry White) se presse pour le voir jouer, mais aussi le patron de la Fania All Stars, puisqu’à l’époque, rappelait Manu « le Spanish Harlem revendiquait lui aussi ses racines africaines ». Il se retrouve embarqué pour une folle tournée avec le All Stars du label : aux États-Unis, mais aussi au Venezuela, au Panama, et à Puerto Rico où le concert fut enregistré et publié sur le fameux label new-yorkais.

« Johnny Pacheco, Ray Barretto, Cheo Feliciano… tous ces gens je n’espérais même pas les rencontrer, sans parler de jouer avec eux. »

Cette folle année se termine par le fameux festival Zaïre 74 qui devait servir de prélude au combat de boxe Ali-Foreman. Il s’y retrouve avec la Fania (dont Celia Cruz), BB King, James Brown, et bien sûr Franco et Rochereau pour ne citer que ceux-là, sans oublier Miriam Makeba, la seule artiste d’Afrique qui avant lui a connu son heure de gloire aux États-Unis.

Fort de cette baraka, Manu est appelé par le président Houphouët-Boigny pour diriger l’orchestre de la Radio Télévision Ivoirienne (RTI). « Il voulait les meilleurs Africains en Côte d’Ivoire, et pas que dans la musique. Ce serait inimaginable que tu sois Ivoirien aujourd’hui pour aller diriger l’orchestre du Cameroun. Mais à cette époque, Boncana Maïga, le grand musicien malien, était directeur du centre des arts : donc on était un Camerounais et un Malien, et on prenait les meilleurs musiciens qu’ils soient du Ghana, du Congo, etc. On a même fait l’Olympia, et enregistré un disque là-bas. » L’orchestre compose aussi bien évidemment des chansons pour les visites des chefs d’État (comme « Akwaba VGE », pour la visite de Valéry Giscard d’Estaing en 1977), et Manu assiste même au « sacre » de l’Empereur Bokassa, qui avait demandé à Houphouët-Boigny, « son troisième papa, après son père biologique et Charles de Gaulle », de lui prêter son orchestre.

Pudique, Manu ne s’étalait pas sur les circonstances qui ont précipité son départ de la Côte d’Ivoire. Mais on comprend entre les lignes que l’ouverture panafricaine n’était pas du goût de tous au pays, et sans doute pas de tous les musiciens. Peu importe, une nouvelle aventure l’attendait.

Afrique-sur-Seine, le retour

À Paris, Manu Dibango toujours auréolé de son succès et suivi par sa bonne étoile, enregistre durant les années 80 pratiquement un album par an. La gauche est arrivée au pouvoir, les radios libres abondent, et la sono mondiale propulsée par Radio Nova s’installe. Autant dire qu’il en est un pionnier. En 1985, il est aussi de ceux qui organisent la mobilisation des artistes pour enregistrer Tam-Tam pour l’Éthiopie, un disque plein de bonnes intentions pour venir en aide aux populations décimées par la famine. L’homme qui, on l’a compris, n’est pas d’une seule culture, mais d’au moins deux, rejoint Ray Lema qui a monté un groupe inédit avec Alain Bashung, Charlélie Couture et Jacques Higelin : le Bwana Zoulou Gang. Une réunion arrangée par le savanturier congolais qui dirige, le temps d’un disque, cette assemblée de monstres pas encore sacrés, mais déjà énormes !

Mais sa fameuse face B refait surface de manière inattendue lorsqu’en 1982, Michael Jackson reprend le refrain de « Soul Makossa » sur son album Thriller, dans la chanson « Wanna Be Startin’ Somethin’ ». Sans en avertir l’auteur-compositeur ! (Tu m’entends ça !!!). L’affaire sera finalement tranchée à l’amiable, avec un compromis (financier) entre les deux parties. Belote ! Vingt ans plus tard, Jennifer Lopez fait la même chose. Rebelote. Et dix de der… quand Rihanna s’amuse à reprendre le célèbre refrain, et qu’elle crédite encore Michael Jackson (vraiment, il y a des fois où l’inculture de certains ouvre des gouffres de perplexité).

Photo Bill Akwa Betote (1989).

To be continued

Le roman de Manu est trop long pour tout raconter ici. Il peut se lire dans son autobiographie Trois kilos de café publiée en livre de poche (1989, Lieu Commun; Points Seuil, 1995). S’il a touché à tous les styles, fédéré tous les artistes africains autour de lui (voir l’album Wakafrika), collaboré avec toutes les générations (on se souvient en 2011 des titres de Manu repris avec Wayne Beckford des Black Eyed Peas), il gardait ce goût immodéré pour le jazz (enregistrant par exemple un disque hommage à Sidney Bechet), musique métisse par excellence, blanche et noire à la fois, africaine et occidentale… des univers entre lesquels il aimait tant tisser des ponts, parce qu’il les incarnait tous deux, au sens propre du terme. Comme personne, il savait analyser et raconter avec lucidité, tendresse et humour, les relations culturelles, historiques, affectives entre la France et l’Afrique.

En écrivant ces lignes, en réécoutant ses mots, je me rends compte à quel point on a perdu avec Manu tout un pan de notre histoire, qu’il n’était jamais avare de raconter. Toujours entre deux éclats de rire. Ça aussi, ça faisait partie de sa générosité. Sa légendaire bonne humeur était un savoir-vivre, une contribution quotidienne à ce qu’on appelle souvent aujourd’hui « vivre ensemble » comme si c’était un objet de musée. Je me souviens avoir eu le bonheur de le voir jouer avec son complice Ray Lema au piano, lui au sax, chantant « Soma Loba » ou de vieux standards congolais, comme « Jamais Kolonga ». Ravis comme des gamins, avec un sourire qui défiait l’éternité. Celle des soirs au village, qu’il aimait tant chanter. Adieu tonton. Tu vas sacrément nous manquer.

* Tous les propos recueillis sont issus d’une interview faite chez le doyen par l’auteur et Soro Solo.

Article mis à jour le 24 mars 2021.