L’auteur et compositeur français était-il en mal d’inspiration ? de second souffle ? Son sixième album, l’avant-gardiste Gainsbourg Percussions, est en grande partie « emprunté » à des artistes africains… qu’il n’a pas crédités.

Serge Gainsbourg était intime avec la musique classique occidentale : si intime, que ses mélodies s’en inspirèrent régulièrement. Or en 1964, dans l’étonnant Gainsbourg Percussions, ce n’est plus (seulement) Brahms que reprend l’interprète et compositeur français, mais plutôt Miriam Makeba, et surtout Babatunde Olatunji, eux bien vivants. Par la voie détournée d’un album de variété qui ne mentionna pas l’utilisation de leurs compositions, les deux artistes allaient rejoindre le répertoire de la chanson française, sans le savoir.

Le 3 janvier 1965, invité de l’émission de variétés musicales Discorama, Gainsbourg déclarait : « J’ai entendu pas mal de gars qui en sont restés à la rive gauche [la chanson intellectuelle du quartier latin à Paris, NDA] et qui crèveront comme ça. Ils sont plus dans le coup. » Sa tentative à lui pour « être dans le coup », c’est Gainsbourg Percussions, sorti trois mois plus tôt, le dernier d’une série de six albums au succès plus critique que public : Gainsbourg n’était pas encore la vedette qu’il allait devenir dans les années 1970 et 1980. En fait de vedette, c’est un chanteur entre deux âges, à l’heure où le public à conquérir, ce sont les jeunes, avec leur musique bien à eux. La France a succombé au rock venu de Liverpool, et les oreilles se sont accoutumées au rythme de la batterie, à l’âpreté des guitares électriques. Les maisons de disque se sont adaptées : Johnny Hallyday, France Gall, Sylvie Vartan – qui n’ont même pas vingt ans – sont en vogue ; on les appelle les « yéyés ».

Gainsbourg ne pouvant se grimer en gamin pour leur ressembler, il se fait plutôt parolier pour les jeunes chanteuses yéyé de sa maison de disques, Philips. Mais pour « être dans le coup », il a un plan et, à l’été 1964, alors que la radio passe en boucle « N’écoute pas les idoles » (paroles et musique, Serge Gainsbourg), il convainc Philips de lui produire un sixième album, au concept surprenant : un album « africain ».

Drums of Passion

Un disque signé du percussionniste nigérian Babatunde Olatunji avait fait naître cette idée. Né en 1927 à Adijo, près de Lagos, installé aux États-Unis, Olatunji se produisait depuis 1957 dans les clubs de New York avec son groupe de percussionnistes. Assez rapidement, il fait fureur dans le milieu noir-américain de New York, en partie grâce au contexte politique : entendre la musique du Nigéria, et par raccourci la musique du continent, c’était, pour certains militants, poser les jalons d’une culture afro-descendante commune. Signé par Columbia Records, Babatunde Olatunji sort son premier disque, Drums of Passion, en 1960.

Il se présente comme une compilation de thèmes traditionnels nigérians assortis de quelques compositions originales. L’orchestration et le chant sont assurés par quatre percussionnistes, auxquels répondent une dizaine de femmes choristes. La qualité du jeu, l’engouement du public noir-américain et la maîtrise spectaculaire de la prise de son stéréo en ont fait un important succès, et un jalon notable pour les jazzmen noirs – en 1962, par amitié, Coltrane composera un hommage à Babatunde.

C’est lors d’un voyage à New York, que le chanteur français Guy Béart découvre Drums of Passion – par le truchement de Harry Belafonte. Il décide de le rapporter en France, où le disque n’est pas distribué, et donc largement inconnu. À Paris, il l’offre à Claude Dejacques, directeur artistique chez Philips… qui confie le disque à Serge Gainsbourg.

« La résultante logique du jazz moderne »

En lui, les percussions de Babatunde Olatunji eurent une résonance particulière. Pour Gainsbourg, la chanson française était essentiellement basée sur la recherche des mélodies au détriment du rythme ; puis les percussions y avaient fait irruption par le biais de musiques importées comme le jazz et le rock. La batterie a imposé son rythme pour de bon ; au milieu de ces transformations, Serge cherche une nouvelle manière de plaire au public. Drums of Passion pouvait représenter cette troisième voie de la modernité musicale : ni jazz, ni rock, mais « africaine ». Il déclara en ce sens à l’antenne de France Inter : « Je suis pas déboussolé, je suis très africanisé. »

« J’ai trouvé que c’était la résultante logique du jazz moderne », ajoute-t-il, puisque Drums of Passion est un disque essentiellement rythmique, où le chant accompagne les percussions plutôt que l’inverse.

Lorsqu’il revient voir Claude Dejacques, qui lui avait confié le disque d’Olatunji, Serge lui expose son idée d’acclimater pour la France cet « avant-gardisme » africain. Il a constitué un riche corpus de références à partir de la curiosité suscitée initialement par Drums of Passion, à commencer par Makeba – distribuée, elle, en France. Surtout, il ne peut ignorer qu’en Amérique, les jazzmen noirs regardent de plus en plus l’Afrique : Louis Armstrong s’y est rendu, Duke Ellington, pas encore ; mais il a déjà composé « Fleurette Africaine » ; et Cannonball Adderley lui, African Waltz (savamment exposé sur le piano de Serge dans un reportage TV de 1965).

Dans le même reportage, on retrouve un disque de Xavier Cugat, le gourou du mambo à l’américaine, qui tire plutôt Serge vers les Caraïbes. Harry Belafonte, aussi, a tapé dans son oreille : il allait d’ailleurs reprendre en le traduisant le « Once again now » de « Matilda » dans la dernière piste de Percussions.

Cet éclectisme n’a en fait rien d’unique pour l’époque. Contacté par PAM, Michel Portal, saxophone alto sur l’album, insiste sur l’enthousiasme des jazzeux d’alors pour toute la musique qui parvenait à Paris, d’Amérique bien sûr, mais aussi d’Afrique. « Il y avait pas mal de musique africaine qui arrivait d’un peu partout. On savait très bien ce qui se jouait au Sénégal, ou en Centrafrique. On écoutait tout, on avait des tas de musiques incroyables. » Dans le microcosme jazz parisien, le projet Gainsbourg Percussions et ses références éclectiques ne paraissait donc pas si décalé, et ce d’autant moins que les musiciens de studio sont habitués à se fondre dans un style donné. « Quand on faisait des séances, rappelle le saxophoniste, on nous demandait souvent de jouer un morceau ‘dans le style de ceci’, ‘dans le style de cela’… ». Il s’agissait donc de s’adapter aux références adoptées par Gainsbourg. « Je connaissais déjà la musique de Makeba et d’autres, indique Portal. Donc je me suis dit : tiens, si on fait ça avec Gainsbourg, on peut pas faire n’importe quoi. »

Ainsi, avec le soutien de Dejacques, et recrédibilisé par ses récents succès comme auteur-compositeur (mais non interprète), Gainsbourg obtint de Philips un budget décent, et une semaine de résidence au studio Blanqui de Paris.

Gainsbourg Percussions, Gainsbourg contrefaçons

Le 5 octobre 1964, Serge se présente au 94 boulevard Blanqui, Paris XIIIe. C’est le premier jour des sessions d’enregistrement des pistes instrumentales de Gainsbourg Percussions. Il a ses textes prêts, même tout l’album en tête, et a composé un certain nombre de mélodies, comme celle de « Couleur Café » ; Alain Goraguer, deuxième architecte du projet, a imaginé les arrangements. Ils ont dégoté un chœur, quelques jazzmen, et côté rythme, Serge a recruté un Lyonnais, André Arpino, batteur au Lido. C’est Arpino qui a été chargé de réunir le pupitre de percussions, clef de voûte de l’album – au sujet de ses musiciens, Gainsbourg prévient : « Je pourrais bluffer et dire que ce sont des Noirs comme les gens pourraient le croire, mais ce n’est pas vrai. »

En studio, Goraguer et Gainsbourg partagent un secret : certains titres n’ont pas été composés par Serge. Trois d’entre eux sont repris directement de Drums of Passion. Au niveau des arrangements, Goraguer a essentiellement prévu de reproduire, au plus près, l’enregistrement original – ainsi que Gainsbourg l’a fait pour régler la métrique de ses textes. Goraguer a aussi retenu « Umqokozo » de Miriam Makeba, dont le riff de guitare est reproduit dans « Pauvre Lola ». En sus des quatre plagiats, l’album allait comprendre trois compositions originales également inspirées par les recherches de Gainsbourg, où les percussions afro-cubaines remplacent la batterie, et encore quelques titres bossa, samba, et jazz dans lesquels la batterie est parfois rehaussée de percussions.

D’après Arpino (cité dans Le Gainsbook, dir. Sébastien Merlet, Seghers 2019), seul le trio Gainsbourg-Goraguer-Dejacques, et éventuellement l’ingénieur du son des studios Blanqui, auraient trempé dans la combine. Puisque les musiciens n’ont pas eu connaissance des disques-référence, les rythmes copiés auraient donc été transcrits à la main, puis transmis sur papier aux percussionnistes recrutés par Arpino. Autrement dit, Gainsbourg et Goraguer se savaient plagieurs, et ont voulu le maquiller. Lors de la promotion du disque, Gainsbourg ne cite jamais Olatunji, évoquant plutôt – avec une confusion malheureuse et assez courante à l’époque – « des rythmes du folklore nigérien », ou encore « des disques africains, du folklore nigérien, Kenya, tout ça… » (sic). Une fois, il a cité Makeba lors d’une interview sur France Inter. Mais dans les registres de la SACEM, tout crédit revient – à l’époque – à Serge Gainsbourg.

« Les pulsations naturelles de la vie »

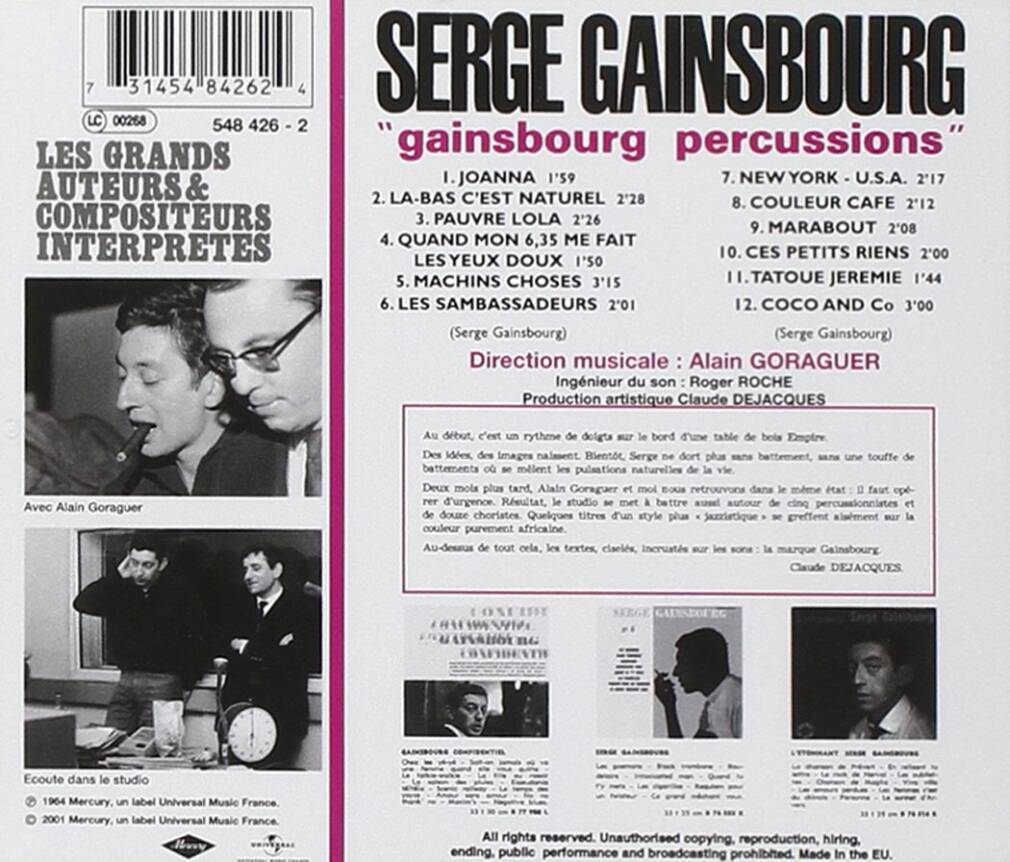

Au verso du disque finalement paru le 26 octobre 1964, on trouve cette citation de Claude Dejacques :

« Au début, c’est un rythme de doigts sur le bord d’une table de bois Empire. Des idées, des images naissent. Bientôt, Serge ne dort plus sans battement, sans une touffe de battements où se mêlent les pulsations naturelles de la vie. »

Étrange champ lexical de la nature foisonnante et du vivant dans ce qu’il a de palpitant, au sens du cœur. L’Afrique fantasmée de l’imagier colonial, sensuelle et anhistorique, se retrouve paradoxalement inscrite au verso d’un disque dont l’ambition était de manifester la modernité de pointe des musiques d’Afrique auprès du public français. En fait, Gainsbourg n’eût pas la main sur la pochette du disque. C’est bien la maison Philips qui, effrayée par la facture trop avant-gardiste de l’album, a tenté un sauvetage commercial avec une pochette hors-sujet et une citation de goût douteux, mais intelligible pour le grand public – habitué à une certaine vision de l’Afrique.

Pourtant, au fil de l’album, les textes de Gainsbourg alternent bizarrement entre audaces formelles avant-gardistes, et remuement du vieil imaginaire colonial. Il y a « New-York USA » (plagiat d’« Akiwowo » par Olatunji), dont le texte, une surprenante liste des buildings de New York, est déjà un manifeste pour une nouvelle chanson française. Et d’un autre côté, dans certains titres comme « Là-bas c’est naturel », Gainsbourg perd son élan intellectuel et se met à moduler sur le thème de la sensualité supposée des femmes africaines.

Là-bas c’est naturel

« Là-bas c’est naturel »

Là-bas Au Kenya

Pour tous les naturels c’est O.K. [le Kenya est choisi uniquement pour le jeu de mot]

Chacune est en deux pièces moins une

Chacun dans ce noir paradis, en monokini

Gainsbourg a-t-il réalisé ses ambitions à travers Percussions ? Le public lui dit non : les ventes n’ont nullement décollé. Rien d’étonnant, considérée l’étrangeté du disque dans son époque. Et en même temps, la posture avant-gardiste qui présidait au projet n’est pas rigoureusement tenue : l’artiste jouait sur une ligne délicate entre vraie estime des rythmes africains et louvoiements de l’exotisme ; or en plusieurs occasions, il succombe à la facilité au détriment de sa crédibilité. Les plagiats qui ponctuent l’album n’arrangent rien.

Pour Michel Portal, Gainsbourg, toujours taraudé par le rock, trahissait dès l’enregistrement de Percussions une certaine irrésolution artistique. « On se demandait si Gainsbourg n’allait pas aller dans d’autres musiques qui arrivaient. Tout le répertoire que j’ai écouté après – Jane Birkin, etc. –, on s’est dit : ‘mais qu’est ce qu’on a fait ?’ On a eu cette sensation. » Comme si Serge s’était avoué que son évasion africaine n’était qu’un caprice. « Je l’ai entendu jouer du clavier. Il était sorti de l’Afrique, il allait ailleurs… »

Et en effet, c’est un album dénué de toute référence africaine et résolument rock, Initials B.B., qui porta le chanteur au sommet quatre ans plus tard. Gainsbourg Percussions connut surtout le succès en réédition, après que Gainsbourg fut devenu la grande star que l’on connaît et que son œuvre fut réévaluée en considération. Évidemment, Columbia Records finit par mettre à jour le plagiat dans les années 1980. Un accord à l’amiable fut alors trouvé ; aujourd’hui, Olatunji est crédité comme compositeur (ou parfois arrangeur, certains thèmes étant issus du répertoire traditionnel nigérian) des trois chansons volées. Makeba, elle, n’a jamais réclamé ses droits.