Le producteur anglais, patron du label World Circuit, a été un maillon essentiel de la diffusion des musiques africaines et cubaines en Occident. Il revient pour PAM sur cette aventure. À commencer, cette semaine, par sa rencontre avec le génial Ali Farka Touré.

Photo : Ali Farka et Ry Cooder au studio Bogolan, Bamako © Jonas Karlsson

Paris. Assis au bar d’un hôtel à deux pas de la gare du Nord, Nick Gold observe un mur de vinyles et s’arrête sur celui du Congolais Franco, au mieux de sa forme, arborant un large sourire devant la station de métro Pigalle. Une photo prise à l’époque où Paris était sans doute le poste avancé des musiques africaines en Occident. Mais Londres avait aussi ses passionnés, qui allaient bientôt faire des merveilles. Nick Gold en fait partie. C’est à lui qu’on doit les succès du Buena Vista Social Club, et la diffusion mondiale d’artistes tels que Cheikh Lô, Oumou Sangaré, l’Orchestra Baobab, ou encore Ali Farka Touré.

Plus de trente ans ont passé depuis les débuts du label World Circuit, qu’il a finalement revendu au groupe BMG, mais dont il assure toujours la direction artistique. Le jeune homme féru de jazz qui s’apprêtait à devenir professeur et gagnait sa vie en travaillant dans les magasins de disques ne savait pas que la musique allait à ce point changer sa vie. À commencer par celles d’Afrique : la première fois qu’il entre dans un studio, c’est pour enregistrer le Shirati Jazz du Kenya. Quelque temps plus tard, il faisait la rencontre d’un Malien qui allait entrer au panthéon de ses héros : Ali Farka Touré.

Comment est-ce que vous avez connu la musique d’Ali Farka, et où vous êtes-vous rencontrés ?

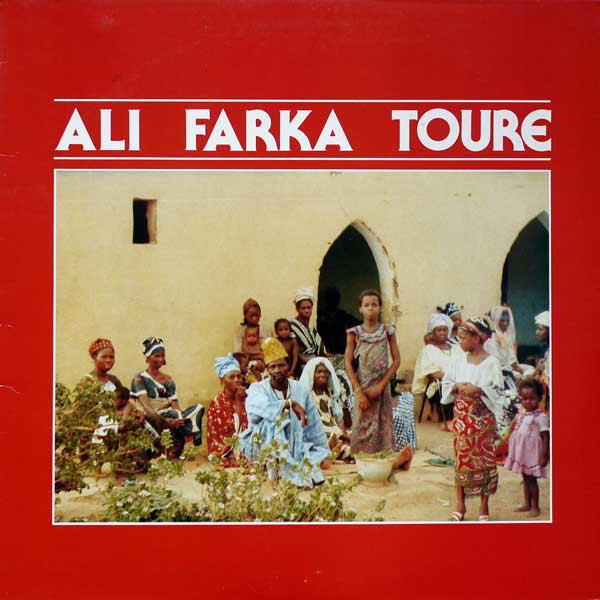

À cette époque, en 1986 ou 87, sa musique était jouée à la radio par deux animateurs qui s’appelaient Andy Kershaw et Charlie Gillet. Donc on en avait entendu parler, et certains journaux commençaient à y consacrer des chroniques. Je crois que c’est Andy qui lors d’un voyage à Paris avait acheté des disques africains, et presque par hasard, il avait choisi un disque d’Ali dont quelques enregistrements avaient été publiés en France. Un de ces disques, connus sous le nom de Red Album, présentait sur la couverture une simple photo d’Ali entouré d’autres gens, son nom, et la liste des chansons au verso. Aucune autre information. Les gens aimaient ce disque parce qu’il était acoustique : juste la guitare, la voix, les percussions. Il y avait dedans quelque chose d’hypnotique, les gens y reconnaissaient des soupçons de blues… tout ça donnait sans doute des repères aux gens, et ceux qui à l’époque ont pu l’entendre ont immédiatement aimé. Il faut dire que cet album avait de super chansons, le répertoire était très bon et magnifiquement enregistré. Bref, c’est un grand disque ! Donc les gens ont commencé à en parler, mais tout cela restait un mystère, car sur le disque il n’y avait rien d’écrit, et on ne savait même pas d’où il venait.

Ali Farka Touré – Red Album

Et puis Toumani Diabaté, qui à l’époque était en Angleterre pour travailler avec le Womad (festival lancé par Peter Gabriel en Angleterre, NDLR), l’a reconnu et a dit qu’il le connaissait, pas personnellement, mais qu’il était célèbre au Mali. Ma collègue Anne Haunt est donc partie à Bamako pour rencontrer Ali. Elle est allée à la radio nationale, car Ali avait travaillé là-bas pendant de nombreuses années. Les gens de la radio ont passé une annonce à l’antenne en disant : « Il y a une femme blanche à la radio qui cherche Ali Farka Touré. S’il est à Bamako, est-ce qu’il peut venir à la radio ? » Coup de chance, il y était à ce moment-là (alors qu’il habitait à Niafunké dans le nord). Il a donc rencontré Anne qui l’a fait venir en Angleterre pour une série de petits concerts et pour enregistrer. Et moi, la première fois que je l’ai rencontré, c’était dans le taxi qui nous a menés à Londres, juste après sa descente d’avion.

Qu’est-ce qui vous a séduit chez Ali Farka ?

Si on met un instant de côté sa musique capable de vous captiver et de vous envoûter, quand vous le rencontriez c’était un personnage énorme : il était doué d’un charme incroyable et d’une grande confiance en lui, c’était le genre de personne qui, lorsqu’elle rentrait dans une pièce, tous les regards se tournaient vers elle. Donc physiquement, déjà, il captait toute votre attention. Et puis il se mettait à jouer… et là, c’était la chose la plus belle au monde que de le voir jouer de la guitare. C’était comme s’il ne faisait qu’un avec l’instrument, il en jouait sans aucun effort, il le caressait au sens propre. Chaque note qu’il jouait avait du sens, il n’y mettait pas de fioritures inutiles ou d’ornementations pour remplir les vides. C’était précis, subtil, magnétique. Quand on écoute des disques depuis très longtemps, on a toujours des héros qui nous paraissent inaccessibles, comme Muddy Waters, John Lee Hooker, Charlie Parker ou Lester Young. Au mieux, on aura la chance de voir ses héros sur scène, s’ils sont encore de ce monde. Mais d’être dans la même pièce qu’Ali, de le regarder jouer, on se rendait compte que c’était quelqu’un d’une autre dimension, d’un autre niveau… en ce qui me concerne, plus que toute autre personne rencontrée auparavant. Je me rendais compte que j’étais en présence de quelqu’un d’unique et d’important.

Est-ce que son style tenait à la transposition sur la guitare occidentale des techniques de jeu apprises sur les instruments traditionnels maliens ?

Oui, je crois que le premier instrument qu’il a eu, c’était cette guitare à une seule corde qu’on appelle « njurkel », utilisée pour convoquer les esprits dans les cérémonies. On la joue un peu comme le ngoni, de manière très percussive. Il en est tombé amoureux dès l’enfance. Plus tard, en 1956 ou 57, à l’époque où il était chauffeur, il a vu en Guinée jouer Kanté Facelli (fameux griot guitariste des Ballets Africains de Keita Fodéba, NDLR). Ça l’a fasciné, et l’envie de jouer de la guitare ne l’a plus quitté. Il a fini par en emprunter une (c’était peut-être même une mandoline), et il disait qu’il avait simplement transposé la technique du njurkel sur la guitare, que c’était facile, mais que son seul problème était le suivant : il avait maintenant six cordes au lieu d’une, et il craignait que les cinq autres cordes ne soient jalouses, donc il a dû apprendre à jouer aussi des autres cordes.

Les Occidentaux, en écoutant sa musique, la qualifiaient de « blues ». Mais je ne crois pas qu’il aimait cette étiquette.

C’est vrai, il était contrarié qu’on l’interroge toujours sur le blues. Parce que la majeure partie de sa musique était de la musique traditionnelle transposée sur la guitare, et que les occidentaux y trouvaient des échos du blues. Je pense qu’il connaissait le blues, il savait en jouer, et il donnait parfois à ses propres compositions des couleurs empruntées à d’autres musiques qu’il écoutait. C’est évident dans une chanson comme « Amandrai » qu’il chante en tamachek, et qui sonne comme un blues « classique ». Il en avait déjà entendu une version tamachek et il y a ajouté de petites touches venues des blues américains qu’il connaissait. Il avait un talent incroyable : si vous écoutez les morceaux traditionnels dont s’inspirait Ali joués sur un ngoni, la mélodie et même la structure du morceau ne sont pas si apparentes, mais quand Ali les jouait, il en faisait ressortir la mélodie de manière à ce qu’elle soit limpide pour les oreilles de ceux qui l’écoutent. Je ne pense pas qu’il faisait cette épure pour qu’elle soit comprise par le public venant d’une autre culture, mais il entendait dans le morceau ce qui le rendait si fort, et il était capable de le faire ressentir comme une évidence. Donc les gens y entendaient les couleurs du blues, mais ça le contrariait et parfois même ça le mettait en colère, car il disait que 90 % ou plus de sa musique était malienne, mais qu’elle était jouée sur une guitare occidentale avec quelques ajouts tirés des musiques d’ailleurs qu’il avait entendues. Et ça l’énervait qu’on puisse penser qu’il avait emprunté ailleurs plus que le peu qu’il avait emprunté.

Ali Farka a travaillé à Radio Mali. Est-ce que c’est cette expérience qui lui a permis de mieux connaître la diversité des musiques au long du fleuve Niger et d’en faire sa propre synthèse ?

Ali voyageait beaucoup quand il était chauffeur. Et puis, il y avait un ingénieur du son à Radio Mali qui s’appelait Boubacar Traoré. C’est lui qui a fait tous les enregistrements musicaux des années 70 et 80. Il a enregistré tous les disques d’Ali parus chez Sonafric, mais aussi beaucoup d’autres groupes comme les Ambassadeurs, le Rail Band, etc. Avec Ali, ils partaient faire des enregistrements en brousse, à travers les différentes régions, munis de magnétophones portables. Ali devenait alors l’assistant de Boubacar et ces voyages lui ont donné l’occasion d’entendre énormément de musiques traditionnelles. Boubacar m’a raconté qu’Ali était capable d’« attraper » ces musiques très rapidement. Il adorait apprendre, et il avait ce talent d’absorber très vite la musique, avec facilité.

C’est pareil pour les langues : Ali était songhaï mais il chantait en bozo, en tamachek, en en malinké. Peu de gens savent à ce point réunir tous ces éléments culturels différents. Il faut se souvenir aussi que c’était l’époque où le Mali organisait les biennales, ces compétitions culturelles régionales qui culminaient lors de la finale nationale à Bamako. Donc, dans les régions, les musiciens et leur style se rencontraient, ils avaient une bonne connaissance des différentes musiques du pays, et y trouvaient à la fois de l’intérêt et une source de fierté. Ce partage des cultures était donc aussi dans l’air du temps.

Quand il a fait le disque avec Toumani (In the Heart of the Moon en 2005, NDLR), je crois que Toumani a été surpris de voir combien Ali connaissait les musiques mandingues. Ils se sont assis, et Toumani a demandé : « Bon, on commence par quoi ? » et Ali a attaqué un morceau mandingue que même Toumani ne connaissait pas si bien. Sa connaissance de la musique était immense.

Nick Gold, Ali Farka Touré & Toumani Diabaté (Bamako, 2004) / photo Christina Jaspars

Travailler avec lui en studio, c’était aussi une expérience…

Il n’aimait pas beaucoup enregistrer. Je ne suis pas sûr qu’il appréciait l’exercice particulier de se réécouter pour examiner la musique. Il enregistrait une prise et moi je disais :

– « On peut la refaire ? »

En général il répondait : « Pourquoi ?

– Peut-être que tu peux jouer ce passage encore un peu mieux ?

– Écoute, je veux bien le refaire parce que tu me le demandes. Ça ne sera ni mieux ni moins bien, mais ce sera certainement différent. »

Et donc il rejouait le morceau, mais il n’aimait pas analyser minutieusement son travail. Il aimait jouer, point. Les enregistrements étaient donc très rapides. Je me souviens de celui de l’album Talking Timbutku (1993) avec Ry Cooder : on l’a fait en deux jours et demi – et encore, pas des longues journées – avec un groupe qu’Ali n’avait jamais rencontré auparavant.

Ry devait travailler vite, car même si on avait un peu préparé le répertoire avant qu’il ne vienne en studio, Ali se mettait à jouer direct, laissant à peine le temps à Ry de décider quelle guitare il allait jouer sur tel ou tel morceau. Il fallait attraper le train en route ! Et quand on se replonge dans tous les enregistrements d’Ali, on s’aperçoit qu’il y a rarement une deuxième ou une troisième prise, tout ou presque a été fait en une seule prise, la première. Allez, zou ! on avance…

Vous venez de parler de Talking Timbuktu, enregistré avec Ry Cooder. Comment s’est fait la connexion entre le guitariste américain et Ali ?

Un jour j’ai reçu un coup de fil au bureau – on avait de tout petits bureaux avec un standard, et quand ça a sonné on m’a dit : « il y a un appel pour toi sur la ligne 3, c’est Ry Cooder. » C’était un des « héros » dont je collectionnais les disques.

J’ai dit : « OK, très drôle », pensant que c’était un de mes amis qui me faisait une blague.

– « Allô ? » et j’ai entendu la voix, qui ne pouvait qu’être celle de Ry Cooder.

– « Je suis à la recherche d’Ali Farka Touré. »

C’était une incroyable coïncidence parce qu’Ali logeait justement chez moi à ce moment-là ! Ry devait donner un concert le lendemain, et il avait du temps libre, je l’ai donc invité chez moi. Mais avant qu’il n’arrive je me suis rendu compte que je n’avais même pas assez de chaises donc je suis parti en acheter, ainsi qu’un canapé, et j’ai aussi dû préparer à manger… avec tout ça je n’avais même pas pensé à récupérer une guitare supplémentaire, si bien que quand Ry est arrivé, il n’y en avait qu’une pour deux. Mais ils ont joué un peu chacun leur tour… On ne pouvait pas ne pas aimer Ali, et Ry l’a aimé ! Il a dit : « OK, essayons de faire quelque chose ensemble un de ces jours. » Alors avec Ali on s’est mis à rassembler un répertoire de chansons qu’on a envoyées à Ry. Et puis j’ai profité d’une tournée d’Ali aux États-Unis pour m’assurer de lui trouver trois jours de pause pas loin de chez Ry, et j’ai réservé un studio dans lequel il aimait travailler. On n’a eu qu’un jour de répétitions chez Ry avant la session. Et c’est tout. J’avais fait venir Clarence « Gatemouth » Brown, le guitariste et violoniste du Texas, parce que je pensais qu’il pouvait apporter quelque chose de différent. Ry de son côté avait appelé Jim Keltner, son batteur. Et voilà, ils ont enregistré ça d’un trait, très vite. Ce qui m’a fasciné, c’était la manière dont Ry envisageait la prise de son. On était dans une des grandes pièces de cet immense studio, et il y a fait installer des micros au niveau du plafond pour capter l’ambiance de la pièce, ce qui a beaucoup compté dans le son final du disque. C’était intéressant pour moi parce qu’à l’époque, la mode était de mettre des micros au plus près de la source sonore, pour capter chaque instrument le plus précisément possible. Les ingénieurs du son voulaient tout contrôler et lors de l’enregistrement ils se targuaient de pouvoir isoler le son d’une guitare au milieu du bruit des autres instruments. Mais pour Ry, c’était le contraire : il voulait qu’on entende les interactions entre les musiciens dans la pièce, et il faisait en sorte qu’ils soient proches physiquement : lui et Ali étaient assis face à face de manière à ce que l’échange soit presque physique et que ça fasse naître une dynamique interne.

Donc c’est cet album, enregistré en à peine trois jours, qui a été le premier succès mondial du label et qui a obtenu un Grammy Award (1994) ?

Yeah… et c’est un grand disque.

Ali Farka & Ry Cooder face à face, en compagnie de Joachim Cooder (le fils de Ry), studio Ocean Way (Californie), enregistrant Talking Timbuktu. Photo : Susan Titelman