Tentez de gagner vos places pour le concert de SCÚRU FITCHÁDU et IKOQWE, le 21 avril dans le cadre du festival Banlieues Bleues à Saint-Ouen en envoyant votre nom et prénom à agenda@pan-african-music.com, avec « Ikoqwe » en objet.

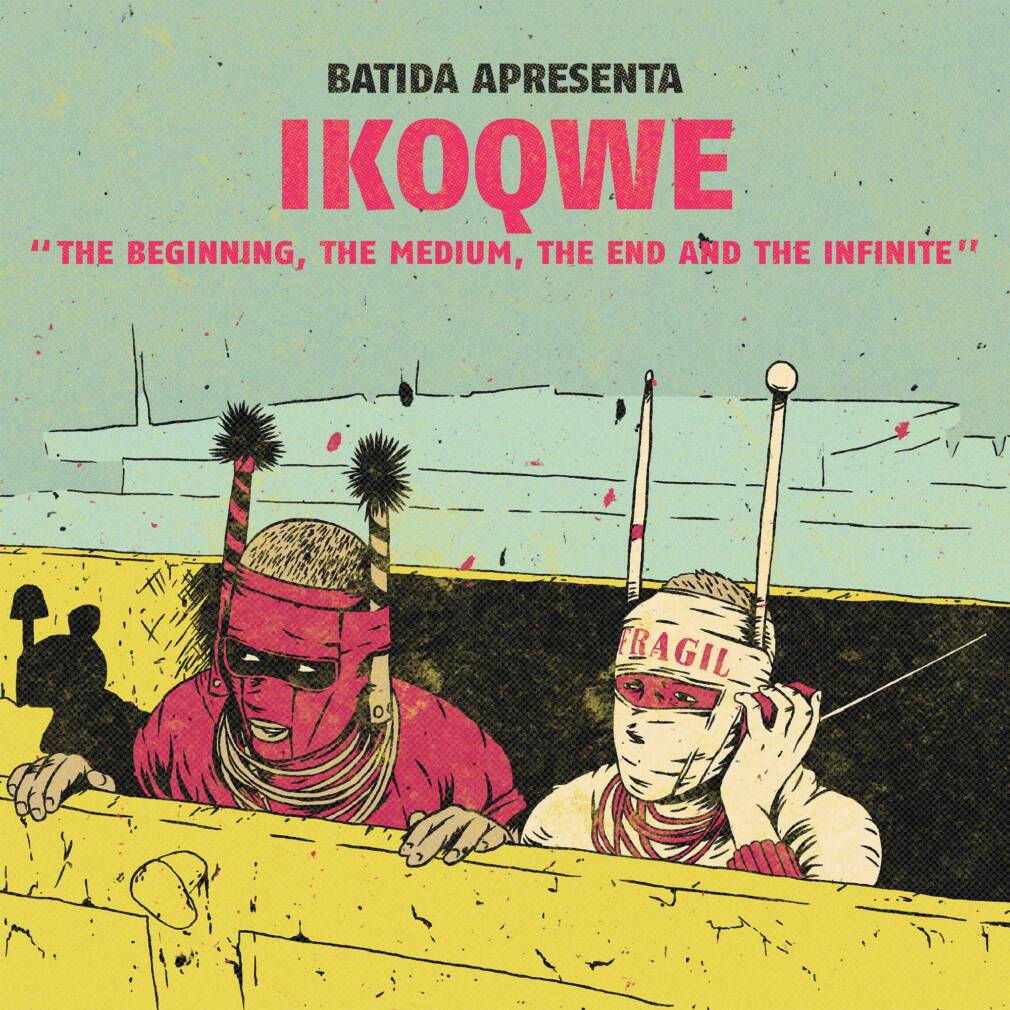

Bas les masques ! En face de moi se tiennent Batida et Luaty, deux extraterrestres venus du futur, ayant survécu à la combustion lors de leur entrée dans l’atmosphère terrestre. À eux deux, ils forment Ikoqwe, duo musical angolais à qui l’on peut coller sans réserve l’étiquette souvent galvaudée de « défiant les genres ». Voire, « venus d’un autre monde »… Le groupe est composé de Pedro Coquenão aka Batida, producteur de kuduro réputé pour ses bombes musicales comme « Bazuka », et Luaty Beirão aka Ikonoklasta, rappeur angolais au passif sulfureux de martyre politique. J’ai rencontré la paire dans la salle de presse bruyante et agitée des Transmusicales de Rennes, pour la 42e édition du fameux festival français à la programmation éclectique où genres, disciplines et frontières ne sont que de simples suggestions. Batida est afaissé dans un fauteuil jaune pétant à la Austin Powers, tandis que que Luaty est perché sur un tabouret, l’air guindé et propre sur lui. On se salue pendant que je sors mon micro du sac, et on en profite pour évoquer la dernière conversation que Batida a eue avec PAM à Lisbonne, sa ville d’adoption au Portugal. Mené par notre ami Kino Sousa, l’entretien était une plongée en apnée dans un dédale touffu de sujets politiques et de réflexions sur la notion d’« artiste ». En ajoutant Luaty à la discussion, je savais que je tenais là de bons clients. Car le moins qu’on puisse dire…. c’est que ces deux-là ont beaucoup à dire.

Pedro est né à Huambo, à 500 km au sud-est de la capitale angolaise, et n’a cessé de susciter la curiosité pour son approche de la culture des musiques électroniques de Luanda. Inlassable touche-à-tout, il prend en charge pour ce spectacle à la fois production, chorégraphie (avec les danseurs Piny et André Cabral), percussions, digging de vinyles et costumes. Philosophe autodidacte qui ne manque pas de sarcasme, preuve ultime de son humilité, il est également le candidat parfait pour tout intervieweur. Dans son œuvre comme dans son discours, le mysticisme le dispute à l’irrévérence. Luaty, lui, enfile le costume du MC qui n’a qu’un seul objectif en ligne de mire, la révolution. Déjà condamné par le passé à une peine de cinq ans et demi de prison (dont il a pu sortir au bout de quelques mois) pour « actes préparatoires de rébellion » contre le président de la République d’alors, José Eduardo dos Santos, aux côtés de seize autre activistes lors d’un procès factice, Luaty est étonnamment détendu pour un ancien détenu politique. La voix toujours posée, le MC au regard brillant partage un sentiment de douceur non feinte, et la compassion d’une âme qui s’est endurcie dans la tourmente. Si les deux ont au moins un point commun, c’est sans doute un sens de l’humour de haut vol.

On parle musique, politique et révélation cosmique pendant plus d’une heure, une longue conversation qu’il a fallu sévèrement amputer pour en rendre la lecture suffisamment digeste. Les digressions sont nombreuses et le flot de pensées et de mots du duo est aussi créatif et explosif que son album The Beginning, the Medium, the End and the Infinite, sorti en 2021 (« Un titre vraiment prétentieux », ironise Pedro). Suivez PAM dans les coulisses et derrière les masques des extraterrestres-humanoïdes les plus excitants de la scène hip-hop planétaire.

Si j’ai bien compris, Ikoqwe est un duo d’aliens masqués que le passage dans l’atmosphère terrestre a laissés carbonisés et frappés d’amnésie. D’où vous est venue cette idée ?

Pedro Coquenão (Batida) : L’idée m’est d’abord venue parce que je ne suis plus capable de me pointer sur scène et d’y offrir ma propre image, d’être le performeur que j’étais auparavant. J’ai donc dû trouver une manière de me défendre pendant le spectacle. Et le fait de porter un masque te donne la distance nécessaire au public. Les gens sont alors plus concentrés sur le masque que sur toi. Je n’ai absolument pas envie de mettre en avant mon propre visage en permanence.

Luaty Beirão (Ikonoklasta) : De mon côté, quand j’étais jeune et que je commençais à faire de la musique, je voulais déjà créer un personnage invisible, à l’image de Ghostface Killah ou MF Doom, deux artistes que j’adore. J’étais vraiment dingue de ce concept. Donc une fois qu’on a trouvé nos personnages, j’ai suggéré, « Maintenant on pourrait créer tout une histoire autour d’eux et en faire l’identité du duo. »

P : Ce truc du masque, l’humanité l’a toujours fait, et de tout temps. C’est sans doute comme faire de la musique ou danser. Le masque a toujours été utilisé pour entrer en relation avec les démons. Et il se trouve que le hip-hop est parmi les meilleures formes qu’on a trouvées au cours des deux derniers siècles pour communiquer avec eux, parce que tu peux utiliser à la fois la danse, la peinture, les mots et les beats. Les masques, ça vient de notre côté païen : quand tu te connectes avec tes propres démons, qui changent en permanence.

C : Être iconoclaste est aujourd’hui une posture très commune et facile, paradoxalement. Est-ce que l’utilisation de masques est une façon pour vous d’éviter le mainstream ?

P : On a tué Luaty, tu comprends ? En tant qu’iconoclaste, on l’a assassiné [Ikonoklasta est son nom d’artiste ; NdT]. C’est pour ça que je lui ai dit de me rejoindre, parce que les gens l’avaient déjà tué. [Il s’adresse à Luaty] Tu es passé de la figure du rappeur underground respecté par la communauté locale en Angola et connu par quelques MCs au Portugal, à celle du type qui a sa gueule sur un autocollant – genre Jésus Christ ou Che Guevara ! [rires]

L : C’est vrai, on n’a pas envie de rester à l’étroit dans l’univers codifié du mainstream. D’autant plus dans un pays comme l’Angola, où certains groupes ont été créés de toutes pièces par le régime pour divertir le grand public. On prend donc nos décisions en toute connaissance de cause. Mais si on devient mainstream, on doit l’accepter comme la conséquence de son choix. Et si être anti-mainstream fait de toi une figure mainstream, alors tu dois l’accepter.

P : Tu savais que Luaty avait été emprisonné pendant plusieurs mois ? Il a même fait une grève de la faim. Je ne connais pas beaucoup de rappeurs dont la bio mentionne ce genre de détails. Sérieux, regarde ce mec : il a passé trente-six jours sans rien manger. Je vais dire un truc qui peut sembler stupide et bizarre, mais je suis sûr que si on était à un niveau mainstream, c’est le genre d’informations qui nous rendrait « marketable ». Mais nous, on n’en fait rien. Je disais ça plutôt dans le sens, « Mon Dieu ! Ils ont détruit ta carrière d’iconoclaste ! » Tu as passé trente-six jours à la une des journaux alors que tu aurais dû rester le rappeur underground que tu étais. Tu n’es donc plus iconoclaste. Tu es devenu une icône. Et qu’est-ce qu’on doit faire de tout ça ? On peut toujours transformer les choses en éléments de marketing, mais on a plutôt décidé d’utiliser les masques, les messages, et la provocation par les questions comme moteur de notre action. Et tout ce qui se passera ensuite, ce ne seront que de simples conséquences.

L : Une fois que tu as choisi une voie alternative, les choses deviennent très difficiles. Tu dois bénéficier d’une bonne promotion pour que ta chanson passe à la radio, ou pour pouvoir tourner une vidéo, ou décrocher un contrat de booking… Sauf que tout le monde a peur de travailler avec quelqu’un qui critique le gouvernement, tu comprends ? Une fois que tu as accepté cette réalité, tu peux en faire un mode de vie. C’est la manière dont on veut vivre et on accepte le fait qu’on ne fera jamais d’argent avec ça. On ne vivra jamais de notre art, mais pour nous, l’art est tellement important pour véhiculer un message, qu’on le fera à tout prix. Je dirais donc que c’est une forme naturelle de contre-culture, qui provient de la résistance à ce qui t’a nourri, une fois que tu as réalisé que ça ne te tire pas suffisamment vers le haut.

P : Enfin bon, j’ai quand même vraiment envie d’être plein aux as. Je veux faire un paquet de fric ! [Rires]

C : Parlons maintenant de la musique. Il y a beaucoup de sons différents sur l’album, et notamment pas mal de samples angolais, c’est ça ? Comment avez-vous décidé de les inclure ?

L : Ça fait partie de notre culture : on a grandi avec la musique et les instruments traditionnels, comme le « kisanji » qu’on appelle « kalimba » dans certaines régions, ou le « dikanza »[un reco-reco en bois ; NdT]. Nos instruments ont des sons magnifiques. Lorsque tu les combines entre eux et que tu ajoutes les sonorités de la musique électronique, ça donne quelque chose d’unique. Donc même si on joue plutôt hip-hop ou kuduro, on peut reconnaître les motifs et le son lui-même. Pedro fait partie de ces gens qui acceptent de mettre en avant ces éléments qui sont magnifiques et n’ont pourtant jamais été utilisés.

P : Oui, c’est le cas de Ikoqwe, où on utilise les tout premiers enregistrements en Angola d’instruments qu’on n’utilise plus aujourd’hui – enfin, certains sont encore utilisés, mais ils sont loin d’être populaires. Si on remonte aux débuts du kuduro et à la majeure partie de la musique pop qui se faisait alors en Angola, le marimba était joué par des synthétiseurs. Et quand tu es issu d’un contexte de misère sociale, tu penses que c’est bien plus cool de t’afficher avec un clavier qu’avec un objet en bois à l’air bas de gamme ou tribal, tout sauf sophistiqué. On possède pourtant un pouvoir, qui date d’avant la colonisation de nos pays, et on est tous les deux angolais et très liés à notre pays. Il aurait été bien plus facile de fouiller dans le répertoire musical d’Afrique du Sud, du Nigéria ou du Congo, parce que les gens apprécient déjà ces sonorités. Le son leur est même familier.

Mais là encore, il ne s’agit pas tant des conséquences, mais plutôt de la cause, et la voici : remettons ces instruments au goût du jour afin que des producteurs locaux puissent les sampler. Voire, afin de susciter à l’étranger un intérêt pour notre patrimoine. Au final, il s’agirait d’un processus de légitimation, pour que les gens qui vivent en Angola regardent ces instruments sous un nouvel angle et pensent, « notre dikanza n’est pas simplement bizarre, ou unique, mais il est unique ET génial ! Et le hungo qui ressemble à s’y méprendre au berimbau du Brésil… C’est justement d’ici (l’Angola, ndlr) qu’il est originaire ! »

Alors pourquoi ne donner la parole qu’au berimbau ? Pourquoi ne pas se demander ce que le hungo a aussi à nous dire ? Il ne s’agit pas de savoir qui a commencé, mais plutôt ce que tu as à dire maintenant. Et ce discours, le discours instrumental, le discours oral et le discours de la danse ont été intentionnellement effacés par le colonialisme.

L’album (The Beginning, the Medium, the End and the Infinite) est le fruit de nos tentatives de ramener à la vie les souvenirs égarés et les liens perdus, d’exhumer l’ancien et de ressortir les masques et ce pouvoir païen qui survit sous les radars de la religion et du colonialisme. Mais aussi d’apporter de la diversité parce qu’au bout du compte, tous ces différents instruments et enregistrements proviennent de plusieurs régions du pays. Le disque ne cherche donc pas à être authentique ou à relier les choses de façon logique, mais on a vraiment fait en sorte que chacun des samples provienne de ce territoire. Chaque sample présent sur le disque est utilisé comme de la magie, presque à la manière d’un sort.

C : Et tout ça se mêle au hip-hop. Comment s’effectue ce mélange, et qu’est-ce que le hip-hop signifie pour vous ?

L : Très jeune, mes cousins m’ont fait découvrir le hip-hop. On était en 1994, quand est sorti l’album Illmatic de Nas’, une année après le Doggystyle de Snoop Doggy Dog. Ça a été une vraie traînée de poudre. De quoi rendre rebelle n’importe qui, tu comprends ? Genre, « il y a un truc qui ne va pas, et on doit le combattre ». Je me suis immédiatement identifié à cette attitude. D’autant plus que le contexte dans lequel je vivais, en Angola, correspondait totalement aux paroles. J’y retrouvais mes propres préoccupations, et leur mise en mots sous forme de message.

Donc on pourrait dire que le hip-hop m’a sauvé, parce qu’il m’a incité à faire attention à des choses vraiment importantes. Je ne pouvais plus prétendre être ce type nonchalant et chanceux né dans la bonne famille, celle des privilégiés. Ça aurait été un manque de respect envers les gens défavorisés et le système qui avait justement fait de moi un privilégié.

Il y a d’ailleurs des groupes angolais qui ont commencé à faire la même chose en langue portugaise. Le fait d’écouter quelqu’un qui parle de mon pays, de mes problèmes et de mon histoire dans mon propre langage m’a profondément touché et m’a fait comprendre que j’étais un individu inséré dans la société. Dès que j’en ai pris conscience, j’ai décidé de contribuer à quelque chose qui dépasserait mon égo.

C : Assez parlé de politique et de genres musicaux… L’album est vraiment plein d’humour! Il y a d’ailleurs ce passage sur « Bulubulu » où Luaty commence à se marrer. Comment s’est passée la collaboration ?

L : Il faut parfois l’ accepter : ces petits incidents font partie du processus de création, et si ça te fait marrer, alors pourquoi devrait-on les enlever pour avoir l’air plus sérieux ? Qu’on laisse les choses telles qu’elles sont. J’apprécie tout particulièrement les personnes et les artistes qui ont le courage d’être eux-mêmes et acceptent d’être différents des autres. Ça m’encourage et alimente mon côté créatif. Et c’est le genre de personnes avec qui j’aime travailler.

P : Ce que je préfère dans ce projet, c’est qu’il nous permet de nous exprimer, et de communiquer vers l’extérieur, entre stupidité et réflexions profondes, entre nos petites préoccupations et les choses bien plus graves et sérieuses. Être stupide de temps en temps nous rend plus humains… ou extraterrestres, selon le point de vue.

Écoutez The Beginning, the Medium, the End and the Infinite.