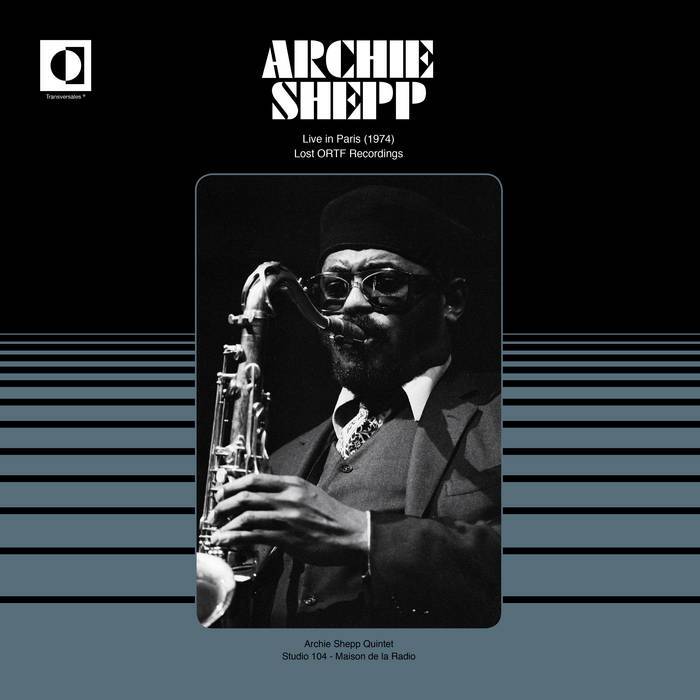

Archie Shepp — Live in Paris (1974) (Transversale, 2021)

Things have got to change! Dès le premier thème de ce concert enregistré à la maison de la radio le 23 mars 1974 qu’édite Transversale (label qui s’est distingué en 2020 en publiant un concert de Pharoah Sanders dans ces mêmes lieux), le message est on ne peut plus explicite. Cette composition de Cal Massey, trompettiste mort deux ans plus tôt, connu pour son engagement politique aux côtés des Black Panthers et de Luther King (auquel il dédia un juste « Peaceful Warrior »), fournit déjà son titre à un album d’Archie Shepp publié en 1971 sur Impulse!. De retour du festival panafricain, le saxophoniste venait d’entamer une mutation de sa musique, la convertissant notamment à la soul, « cette musique qui parlait au ghetto » comme il le confiera des décennies plus tard, sans perdre la flamme du free. Tout ce qui fait le sel de l’album Attica Blues, dénonçant les conditions de détentions dans les geôles américaines.

Trois ans plus tard, plus question d’attendre donc, l’heure est aux injonctions. Things have got to change! Prônant de longue date une radicale révolution des mœurs et mentalités, Archie Shepp s’en fait le chantre, micro en mains pour le crier à la face du public, puissante imprécation invoquant l’Afrique et Ellington, le blues et Coltrane, tandis que derrière le flux rythmique attise un feu incessant. C’est tout l’enjeu de ce concert à Paris, ville qu’il habite alors en intermittence : ne pas s’en tenir à une voie, ferme et droite dans ses bottes, mais puiser aux multiples sources dans lesquelles il a baigné. La colère n’est pas apaisée, mais comme souvent avec le saxophoniste elle peut prendre des contours plus lyriques lorsqu’il emprunte Along Came Betty, thème du Jazz Messenger Benny Golson dont il délivre une version traversée par des sautes harmoniques et rythmiques.

Quant à la dernière pièce, intitulée non sans ironie « Blues For Donald Duck », elle est le prétexte à un emballement du combo, où figure notamment le génial feu follet des baguettes Noel McGhie et Pablo Kino aux percussions. Pas de doute possible : si la musique doit porter ce vent de changement, cela se fera en brisant les codes qui l’enserrent, au-delà des bonnes paroles. Et la sienne, ici comme toujours, est bien trop libre pour se laisser enfermer dans les querelles de chapelle de temps révolu.

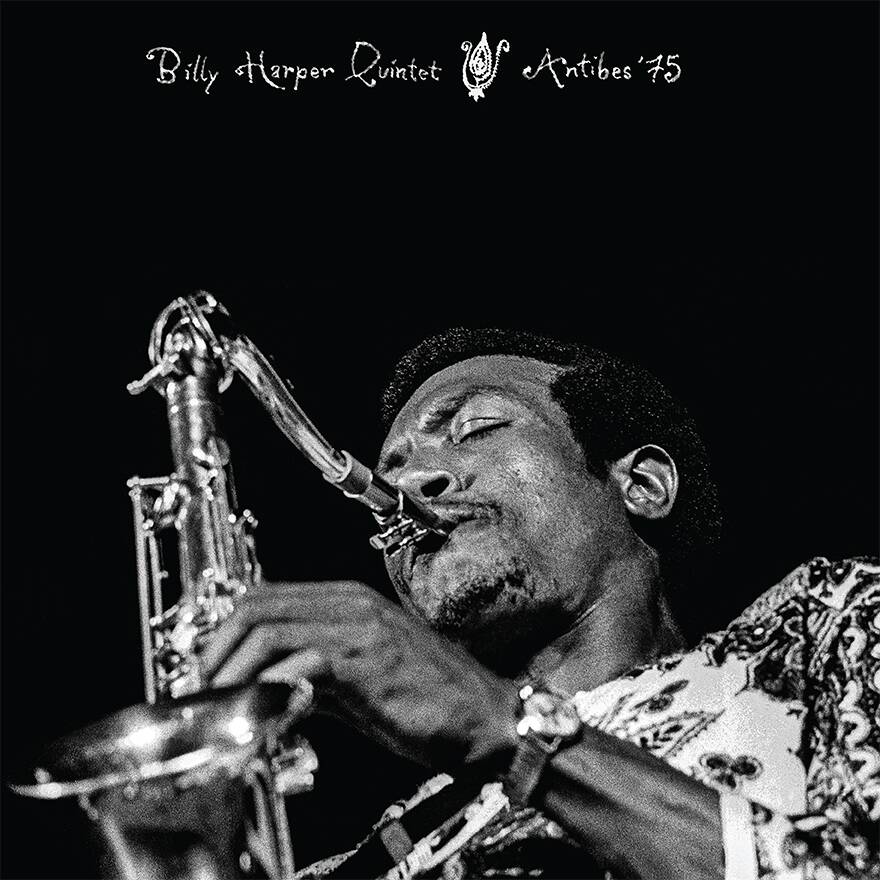

Billy Harper Quintet — Antibes ’75 (Sam Records, 2021)

C’est aussi une archive rare et inexploitée issue des fabuleux fonds de l’Institut National de l’Audiovisuel qu’édite le label Sam Records, reconnu de longue date pour la qualité de ses publications. Cette fois, place au ténor Billy Harper dont la discographie, certes moins épaisse et souvent captée en live, est marquée par quelques disques que l’on traque à commencer par le tout premier sous son nom, le génial Capra Black sur Strata East. Deux ans plus tard, en 1975, on le retrouve ici en quintette, la formule de prédilection du natif de Houston (1943) qui fut formé dans les rangs de deux sérieux big band (les Jazz Messengers puis celui de Mel Lewis et Thad Jones) et chez Max Roach.

Deux jours après l’enregistrement de son premier album en quintette, sous étiquette italienne Black Saint, Billy Harper monte sur la scène du festival d’Antibes Juan-Les-Pins, alors incontournable rendez-vous estival. Au programme, Cry Of Hunger et Croquet Ballet, deux thèmes qui chacun occupent une face entière du vinyle et portent l’empreinte du Texan, un son tout à la fois charnel et spirituel. Cette subtile dualité fera encore merveille aux côtés de son vieux complice Randy Weston lors d’un duo un demi-siècle plus tard. En attendant, s’il apparaît ici plus classique de prime abord qu’Archie Shepp, Billy Harper s’inscrit autant, autrement, dans ce mouvement qui irrigue alors la diaspora afro-américaine.

Concerné par la ségrégation qu’il a subie depuis tout petit en qualité de sudiste, il fut affilié aux Collective Black Artists comme le Jazz and People’s Movement, deux collectifs visant à favoriser la reconnaissance de musiciens longtemps confinés à leur communauté. Néanmoins sa conscience « noire » se situe aussi sur le terrain esthétique, creusant lui aussi les sillons des fondamentales racines que sont les blues et gospel, conférant à chacune de ses interventions un lyrisme évident, mais produisant aussi leur effet sur l’ensemble des tournures rythmiques. Porté par cet inexorable flux qui brasse tout ce que l’on nomme la Great Black Music, le maître de céans y démontre ses qualités de preacher, et par voie de conséquence se fait l’écho du message du messie du jazz, Coltrane dont lui comme Shepp sont des disciples.

Frank Foster — The Loud Minority (WewantSounds, 2021)

Last but not least, comme on dit, impossible de ne pas mentionner la réédition dédiée à un autre saxophoniste, Frank Foster, qui devrait permettre à toute une génération biberonnée de CD et partages de fichiers de découvrir cet album réalisé en 1972 pour Mainstream Records, vénérable catalogue que réédite WewantSounds, en y ajoutant comme ici quantité de photos d’époque et nouveaux textes. À l’époque justement, le saxophoniste affiche une vingtaine d’années de service, aux côtés de Donald Byrd, comme Monk ou chez Basie. En clair, c’est du solide, mais avec The Loud Minority il va graver un classique qui alimentera les samplers des années 1990, notamment DJ Shadow, parangon du hip-hop cérébral.

En ouverture, la toute jeune Dee Dee Bridgewater s’y fait porte-parole des luttes d’alors, contre l’aliénation par l’argent et pour la reconnaissance droits civiques, pour une liberté qui passe par la chute de « qui vous avez savez », bientôt rejointe par une équipe de confirmés (Harold Mabern, Elvin Jones) comme de frais promus (Stanley Clarke, le mésestimé « Hannibal » Marvin Peterson…). Peu importe les histoires de générations, le diapason de cette session captée dans les conditions du live sera à la fusion avec la ferveur du funk, mais aussi l’esprit de la soul militante. Une communion des forces qui atteint son point d’orgue avec la terrible ballade en guise de conclusion « E.W. Beautiful People », l’ultime intervention de Dee Dee Bridgewater, empoignant poignante le micro, avant que le saxophoniste s’élance en une longue improvisation. Irradiant.