Article initialement publié le 19 avril 2021, mis à jour le 29 septembre 2021.

« Why we can’t live together ? » C’est par cette interrogation que Lonnie Smith choisit de débuter son nouvel album. Une batterie concentrée sur le groove, un orgue qui caresse les touches, et puis une voix qui surgit… cette version de l’hymne de Timmy Thomas reprend les atours de l’original, une suavité exhalée par un tempo en suspension, à la différence près de la voix qui entre en scène : en lieu et place du soul brother, on découvre le chantre proto-punk Iggy Pop, accents plus graves, pas moins raccord avec le message. « Tout ce que nous voulons, c’est un peu de paix dans ce monde, tout le monde veut vivre ensemble. » Le diapason est donné, de ce nouvel album dont le titre n’est pas sans rappeler cruellement l’actualité : Breathe. Respirer ! On songe à la supplique de George Floyd, et puis peut-être même le cri d’une humanité qui suffoque.

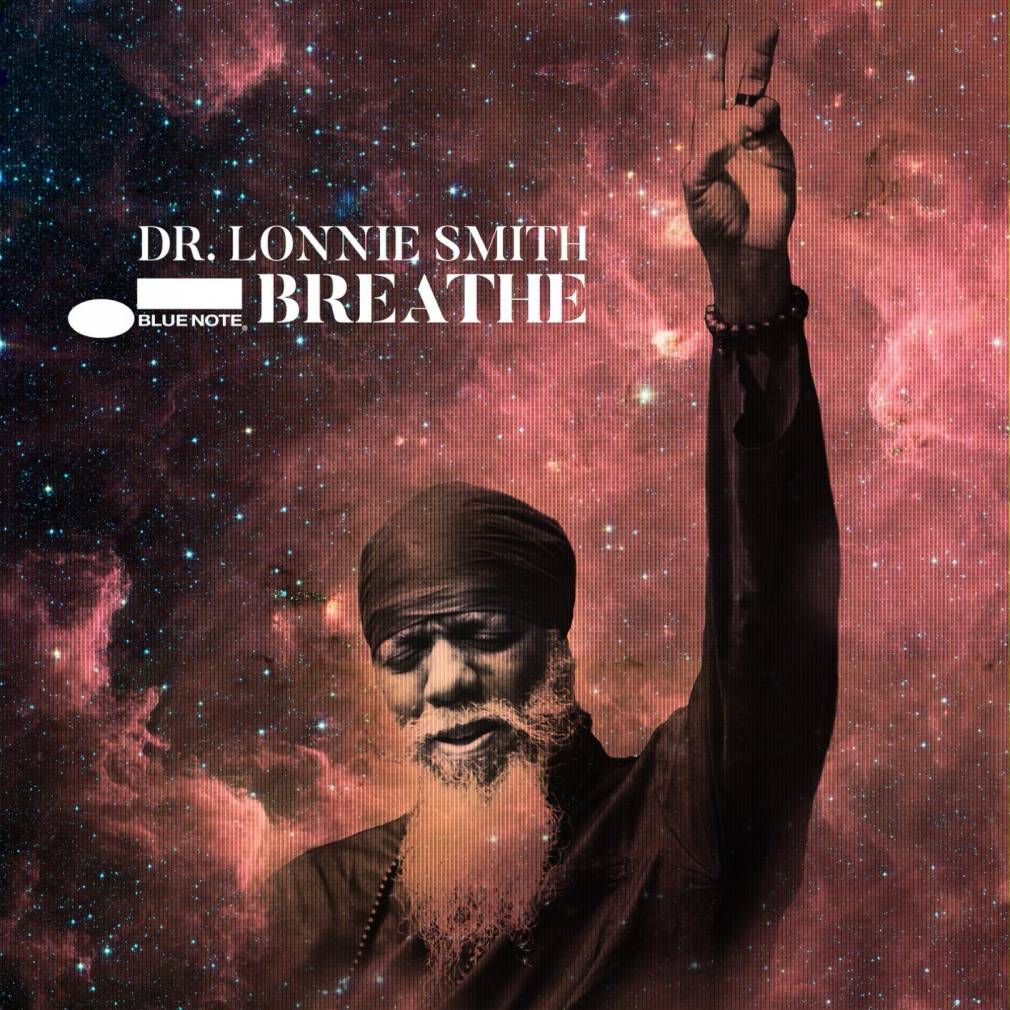

Lonnie et la maison bleue

L’enturbanné Dr Lonnie Smith n’a pas attendu ce troisième recueil chez Blue Note pour affirme les vertus curatives de la musique. Au moment de notre rencontre, en 2012, il venait de publier un album intitulé The Healers (les guérisseurs). « La musique a des pouvoirs surnaturels. Elle doit parler de la vie, de ce que vous ressentez. Trop l’oublient. Les musiciens sont les messagers, et nous avons la faculté, à travers ces sons qui ne sont que l’écho de la pensée, de toucher beaucoup de personnes. Le monde va très mal, nous sommes dans une période de chaos, mais la musique peut adoucir ces mœurs barbares, guérir ces âmes. » On ne saurait être plus prémonitoire. Et ce don, celui qui aurait dû fêtera ses quatre-vingts ans l’an prochain le cultive depuis des lustres, notamment sur Blue Note, la maison qui — avant de signer son retour au premier plan en 2016 avec Evolution — publia déjà ses formidables disques voici un demi-siècle.

À l’époque, il n’a pas encore adopté le turban sikh, mais est coiffé d’un chapeau de cow-boy sur le disque Move Your Hand, dont le thème qui donne son titre à l’album demeure un classique de groove poisseux, un truc qui vous attrape par les pieds pour ne plus lâcher. « Ce titre est parti d’une plaisanterie, à propos d’un pasteur qui ne pouvait pas assurer son office, un dimanche. Il a demandé à un de ses fidèles de le remplacer, et ce dernier a répondu qu’il ne saurait pas comment s’y prendre pour prêcher.

— “Pas de soucis, lui dit le pasteur. C’est ce qu’il fit le jour dit : il se laissa même prendre au jeu, dans l’ambiance enivrante, toujours très inspirante, de l’église. Il était heureux, et commença même à improviser, à interpeller les autres fidèles. C’était très intense. Et à un moment, il s’est retrouvé sans inspiration, s’est retourné pour qu’on lui souffle la suite. L’homme dormait, les mains sur la bible : il a hurlé “Move your hand ’cause I can’t see !” (enlève tes mains, je vois rien). C’est comme ça qu’un jour à Detroit, j’ai commencé un groove, et posé dessus ces paroles. Les gars du groupe ont tout de suite pigé, car c’était l’un d’eux qui m’avaient rapporté l’histoire. Et puis à Atlantic, je l’ai rejouée au club Harlem. Francis Wolff, le boss de Blue Note, a tout de suite su que nous tenions un hit ! »

Le tranchant du jazz à l’âme

Elevé dans ne famille pieuse, aux sons du gospel et puis bientôt du r’n’b et du rock bourgeonnant, le natif de Buffalo avait déjà quelques heures de vol derrière lui. Au mitan des années 1960, celui qui avoue tout jouer à l’oreille s’est fait les doigts auprès d’un autre jeune premier, George Benson, et puis du vétéran Lou Donaldson auprès duquel il signe quelques classiques du style alors à la mode : le jazz soul. Ce sera sa marque de fabrique au moment de passer sur le devant des couvertures de vinyles.

Après un court passage chez Columbia, il réalise une poignée d’albums chez Blue Note, dont le bien nommé Turning Point aux premiers jours de 1969 : un groove sévère porté par des cracks dont Melvin Sparks, Bennie Maupin, Lee Morgan, Julian Priester… Promis alors à des lendemains qui swinguent sacrément, il n’a pas trente ans quand il enchaîne sur Kudu, un label crossover que venait de créer Creed Taylor, « une famille » dont il a fréquenté certains des membres : George Benson, Idris Muhammad, Grover Washington avec qui il avait joué, dans ses vertes années, au sein d’un groupe de rhythm’n’blues… « Malheureusement, très vite, je me suis heurté aux mêmes limites spirituelles que Blue Note, parce que tout était dicté par leurs ambitions commerciales. »

Au milieu des années 1970, celui qui se fera bientôt appeler Turbanator change de toque, empruntant la voie d’un jazz plus mystique. « L’instrument n’est qu’une extension de mon esprit. Quand je le touche, il y a comme de l’électricité qui passe dans mon corps : je suis illuminé ! C’est très excitant. Quand je joue, je pars ailleurs. La musique m’emmène très haut, vous savez. » Il plane tant et si bien qu’il s’éloigne des grandes maisons de disques, tout en honorant avec doigté quelques grandes dames dont Dionne Warwick, Gladys Knight, Esther Phillips ou encore Etta James. « Humainement, je me sentais bien, mais ma carrière en a pris un coup. J’ai dû jouer dans de petites villes, enregistrer des albums qui n’ont pas été bien distribués. J’ai même changé de nom : je ne voulais pas que le public vienne pour de mauvaises raisons. J’ai choisi “The Buffalonian”. Ce n’était pas forcément très commercial ! Mais certains m’ont démasqué… »

Infatigable pèlerin

Ce n’est qu’au début des années 1990 qu’une jeune génération le hisse de nouveau au sommet. Porté par la vague acid jazz, Lonnie Smith devient culte à défaut du reste et, tandis que le terrible Live at Club Mozambique est enfin publié en 1995, soit un quart de siècle après avoir été enregistré, l’album Afro-Desia ressort quant à lui de l’oubli. Au programme, une musique jubilatoire avec une équipe où se mêlent jeunes Turcs (le tout jeune saxophoniste Joe Lovano) et musiciens au pedigree certifié (le bassiste Ron Carter, le batteur Ben Riley)…

À l’entame des années 2000, alors qu’il vient de se voir décerné le prix d’organiste de l’année par l’association des journalistes de jazz (une récompense qu’il trustera cinq ans au cours de la décennie), il rejoint l’écurie Palmetto. Pourtant, malgré tout, rien n’y fait : il demeure aussi légendaire que méconnu, et quand il passe lors de ses tournées par Paris, on le retrouve au Duc des Lombards, certes comblé, mais par des fans de longue date. C’était il y a moins de dix ans, et il venait alors sous la bannière de son propre label, Pilgrimage (pèlerinage, tout un programme), délivrer sa version du monde « magique » de la musique. « Les musiciens sont des pèlerins qui voyagent et communient à travers ce monde. C’est l’une des beautés de la musique que »de nous permettre d’entrer en contact avec la Terre entière. Pas besoin de parler la même langue, pour se comprendre. C’est le miracle du jazz. »

Et des miracles, il en aura finalement connus sous forme d’inespérées résurrections. La dernière s’est donc produite en 2016, lorsqu’il est retourné à la maison, labelisée Blue Note, pour graver d’inédites pistes sous la haute autorité de Don Was, le boss himself. « Don a mis la main à la pâte, il était toujours présent. Il a foi en vous », résume dans l’argumentaire envoyé à la presse l’organiste qui n’a pas perdu de sa superbe, une marque de fabrique unique. Avant d’ajouter : « Blue Note, c’est une sorte de famille. C’est comme si je n’étais pas parti. Ils me laissent jouer ma vie, raconter mon histoire. » Ce n’est pas faux, et il suffit pour s’en convaincre de l’écouter digresser sur cette session, essentiellement captée lors des concerts organisés pour le soixante-quinzième anniversaire de l’organiste au Jazz Standard de New York en 2017. Cerise sur le cake, une prise studio vient conclure par une jolie boucle l’histoire : Sunshine Superman, un hit de Donovan où le rejoint Iggy Pop pour une leçon de groove feulé comme jamais, comme toujours.

Breathe, disponible sur toutes les plateformes via Blue Note Records.

Écoutez Dr. Lonnie Smith dans notre playlist Songs of the Week sur Spotify et Deezer.