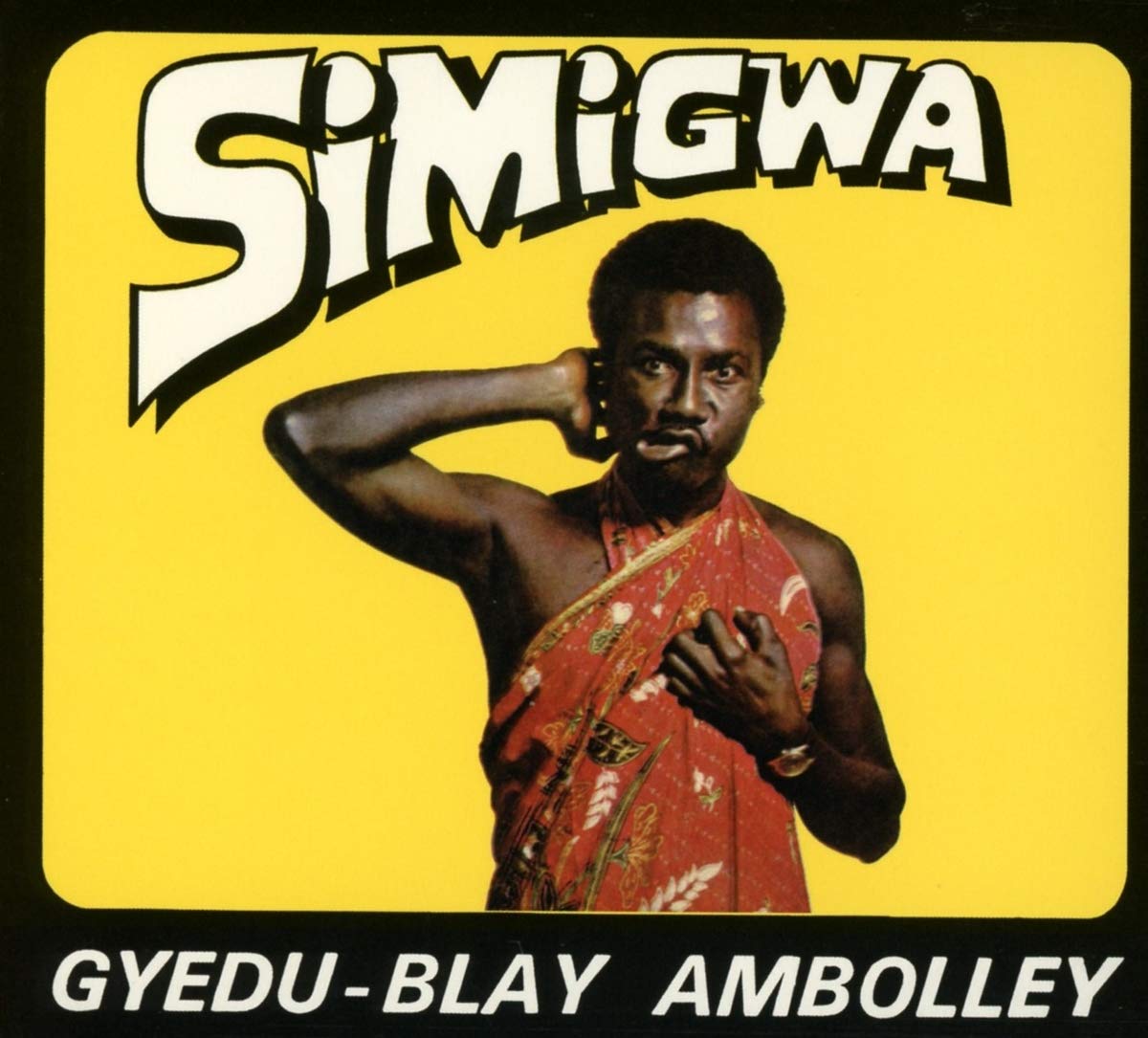

À 72 ans, l’un des vétérans du highlife revient avec un nouvel album, 11th Street, Sekondi. Et continue de faire briller son style unique, le Simigwa-do. Interview.

Photo by Volt

Gyedu-Blay Ambolley a est né en 1947, dix ans avant l’indépendance du Ghana, alors que s’ouvraient les 30 glorieuses du Highlife. Il les aura vécus pleinement, avant de tenter l’aventure américaine comme son compatriote Pat Thomas. Rentré au bercail il y a une dizaine d’années, il a remonté un band avec de jeunes, mais chevronnés musiciens de sa ville natale, Sekondi. Depuis lors, certains de ses anciens albums ont été réédités (chez Mr. Bongo) et Agogo Records publie ses nouvelles productions. La plus récente, 11th Street, Sekondi, sort ce 29 novembre. Un album où highlife et funk coalisés libèrent les hanches avec leurs grooves impérieux qui commandent la danse.

Dans une forme olympique, Gyedu-Blay le présentait il y a quelques jours à Paris (New Morning). C’est là que PAM l’a rencontré.

Pourquoi cet album s’intitule-t-il « 11th Street Sekondi » ?

C’est le nom de cette rue, dans cette maison où je suis né. J’aurais pu naître dans la 9e ou la 10e. C’est tombé sur celle-ci. Tout ce que je connais aujourd’hui vient de cet environnement, les rudiments de la musique, de la guitare pendant mes années d’école. J’ai pensé qu’il était temps de reconnaître ce qui a fait l’artiste que je suis aujourd’hui. Mes sœurs chantaient à l’église. Mon père était militaire. Il revenait à la maison avec une flûte avec laquelle il jouait des chansons martiales. Quand il n’était pas là, j’essayais de jouer des hymnes sur sa flûte. C’était mon premier apprentissage à l’oreille, puis la guitare à quatre cordes, les accords le si, le do, le fa sol. La musique que l’on joue au pays se base sur ces accords. Je suis le seul musicien professionnel de la famille.

Quelle a été l’influence du programme « Voice of America » ?

Il y avait un fan de jazz dans ma rue. À partir de 10 heures du soir, il allumait sa radio, car il y avait une heure de programme jazz. Je me mettais derrière sa fenêtre, car je pouvais entendre la musique. Quelque chose me poussait à y aller à chaque fois. C’est ainsi que j’ai entendu parler de ces Américains Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Jimmy Smith, Wes Montgomery, Miles Davis, John Coltrane, Archie Shepp… J’ai appris leurs noms parce qu’ils étaient cités. Ça m’a fait ouvrir mon esprit au-delà des frontières du Ghana.

Ensuite, vous avez travaillé avec un certain Tricky Johnson.

Il a été un très bon guitariste pour E.T Mensah qui dirigeait les Tempos, un des groupes de high life les plus populaires. Tricky vient du même endroit que moi. De chez moi à chez lui il n’y a qu’un quart d’heure de marche. Il a formé un sextet que j’ai rejoint à la fin de mes études début 1963. Il savait jouer les musiques occidentales, et le highlife. Son groupe m’a beaucoup ouvert aux standards. Il reprenait à la guitare du Count Basie, du Duke Ellington, du Sammy Davis Jr et m’a fait chanter dessus. À l’époque ces musiques étaient extraterrestres pour moi, mais j’avais le sens des structures musicales, 12, 16 ou 24 mesures. Quand on a le sens de la musique, on peut identifier un format. Tricky m’a aidé dans cette voie, en plus du highlife qui était déjà joué par nos aînés au Ghana. Il m’a fallu un an pour emmagasiner tout ce qu’il m’a appris. Après Tricky, j’ai formé un combo pendant trois mois appelé le Downbeat band pour lequel j’ai joué de la contrebasse. De la guitare à la basse, il n’y a qu’une courte distance. Ensuite, en 1964 j’ai rejoint le Railway dance band, avec un vrai orchestre, deux trompettes, deux trombones, un saxophone alto, un ténor. Sammy Lartey le leader était parti diriger le Ghana Broadcasting band à Accra. Ebo Taylor l’a remplacé au pied levé. J’ai donc eu le privilège de jouer avec ces deux personnes.

Qu’avez-vous appris d’Ebo Taylor ?

Je l’admirais beaucoup. Il jouait pour le Stargazers band. C’était une petite formation, saxophone alto, trompette et trombone. J’avais des bases musicales, mais le fait d’être derrière lui, qui est un compositeur, un arrangeur hors pair avec un sens de la syncope a eu un impact sur ma propre musique.

En 1973, il y a eu le célèbre Simigwa Do avec le Uhuru dance band

Ebo Taylor était le leader de cet orchestre dont j’étais le bassiste. Un de ces amis que je connaissais, originaire de Cape Coast, l’a enregistré en studio à Accra. Je lui ai fait écouter mes morceaux. Il m’a dit : « OK, on va l’ajouter au disque. » Mes morceaux sont devenus très populaires. Ça a posé les bases de ce que je fais pour divertir les gens. Dans les années 60-70, Accra était une ville bouillonnante. Il y avait beaucoup de clubs et d’orchestres. Le gouvernement de Kwame Nkrumah avait des orchestres qui jouaient dans les hôtels appartenant à l’État. Il y avait aussi des clubs privés. C’était l’époque du : « travail et bonheur ». À la pause de midi, les gens écumaient les clubs avec les « afternoon jam ». Ils reprenaient le boulot à deux heures de l’après-midi. Ensuite à 17 heures, ils remettaient ça, rentraient chez eux vers 20 heures et ils étaient heureux. Il y avait une grande rotation avec les divers orchestres : E.T Mensah, Blackbeats band, les Stargazers, le Ramblers band, l’African brothers band… Il y avait aussi des groupes de guitares qui allaient jouer la musique locale de village en village. En 1979, Jerry Rawlings a fait son coup d’État et tout ça s’est écroulé. Il y a eu un couvre-feu à partir de six heures du soir pendant presque deux ans. Ça a tué la vie nocturne. Les musiciens se sont exilés parce qu’il n’y avait plus de travail.

E.T Mensah et Ebo Taylor ont fait évoluer le high life. Qu’avez-vous apporté avec votre style, le Simigwa-Do ?

La musique c’est une question d’approche. On a besoin des bons ingrédients dans une soupe pour que ce soit goûtu. La mienne c’est une combinaison entre le high life, le jazz, le calypso, le funk, le tout mélangé. Ça marche très bien. Quand je vivais aux États-Unis, les Américains se sentaient eux-mêmes dans ma musique, même si elle est africaine, parce qu’il y a du jazz dedans. Le titre « Simigwa do » en twi signifie : « Je suis un roi et je m’assieds sur mon trône. » C’est le premier rap commercialisé dans le monde. Je mets au défie le Guinness des records qui situe le premier rap en 1979 avec « Rapper’s delight » de Sugar Hill Gang. Le mien date de 1973. Le rap vient d’Afrique. Dans notre culture au Ghana il y a une scansion pour chanter les louanges de notre roi. (Il fredonne l’air.) J’ai mis ça sur un rythme « Doo ba doo », comme du rap, et ça a très bien fonctionné. Les gens ont aimé cette alliance de mots et de rythme. James Brown m’a inspiré, car il a cette manière de danser, ce phrasé rap et ce style de musique. Ce sont ces trois éléments ensemble qui fascinent les gens. Au Ghana on a de très bons musiciens, mais la plupart sont cantonnés au high life. J’ai essayé d’ouvrir pour que cette musique soit accessible à tous. Certains sont partis en Côte d’Ivoire ou au Ghana, d’autres en Europe. Quand le couvre-feu a été levé, tous les musiciens s’étaient barrés. Notre musique a décliné. Les plus jeunes, inspirés par les États-Unis, sont ensuite arrivés avec leur rap, le hip life. Mais ils n’étaient pas des musiciens expérimentés. Ils ne connaissaient pas les bases de l’harmonie. Ils ont fait leur musique à partir de programmation par ordinateur. Ça a « affecté » le highlife. Mais toute la musique qui vous fait lever et danser à des connotations highlife. C’est ce qui en fait un style puissant qui ne mourra jamais.

Comment s’est déroulée la suite de votre carrière ?

Je suis parti vivre aux États-Unis pendant presque vingt ans à partir de 1988. Ce pays est au centre du monde, culturellement. Si tu veux savoir ce que tu vaux musicalement, vas en Amérique. Il y a de très bons musiciens… mais rythmiquement il me manquait cette touche ghanéenne. En 2010, j’ai décidé de rentrer à la maison et j’ai formé ce groupe avec lequel je tourne toujours. On a fait beaucoup d’expérimentations dans les années 70 avec Ebo Taylor qui était mon chef d’orchestre dans le Uhuru band, le Railway band et le Apagya Showband. Tout ce qui a été réédité par Mr Bongo, ce sont les expérimentations de cette époque. Et ces rééditions continuent, car le catalogue du label ghanéen Essiebons est important.

Plusieurs chansons de 11th Street, Sekondi parlent des femmes (Black woman, Woman treatment, Who made your body like that)

À cause de la colonisation qui leur a troublé l’esprit, les femmes africaines ne se considèrent pas assez comme faisant partie de ce continent. Certaines prennent du poids pour qu’on les trouve belles ou défrisent leurs cheveux. Je leur dis de rester authentiques. Chaque peuple a sa singularité. Il faut partager, mais ne pas chercher à « ressembler à ». Soyez vous-mêmes. Vous êtes belles ! Les femmes nous fascinent. « Qui a fait ce nez ? » — Ma maman » On se demande qui a créé un tel corps !

Que signifie « Sunkwa » ?

Dans notre langue le twi, « su » veut dire pleurer et kwa c’est le grand esprit créateur sans lequel nous n’aurions pas la terre, l’eau les animaux. Si tu veux quelque chose, implore le créateur, car tout lui appartient. Dieu est le plus grand artiste dans ce monde.

Dans la patine de l’album, vous restez fidèle à vos racines des années 1960-1970. Est-ce délibéré ?

Bob Marley est mort il y a plus de trente ans. Mais quand vous écoutez ses disques, c’est comme s’il les avait enregistrés la veille à cause de son héritage, du son, des mots qu’il y met. Aujourd’hui sa musique n’est pas oubliée. Il faut toujours chercher à faire une musique qui défie le temps sinon elle vieillit et disparaît. Dans les écoles au Ghana, les enfants ont déjà entendu mes mélodies. Si vous avez une vision, que vous faites les choses correctement, votre musique durera longtemps…

Écouter l’album 11th Street, Sekondi ici.