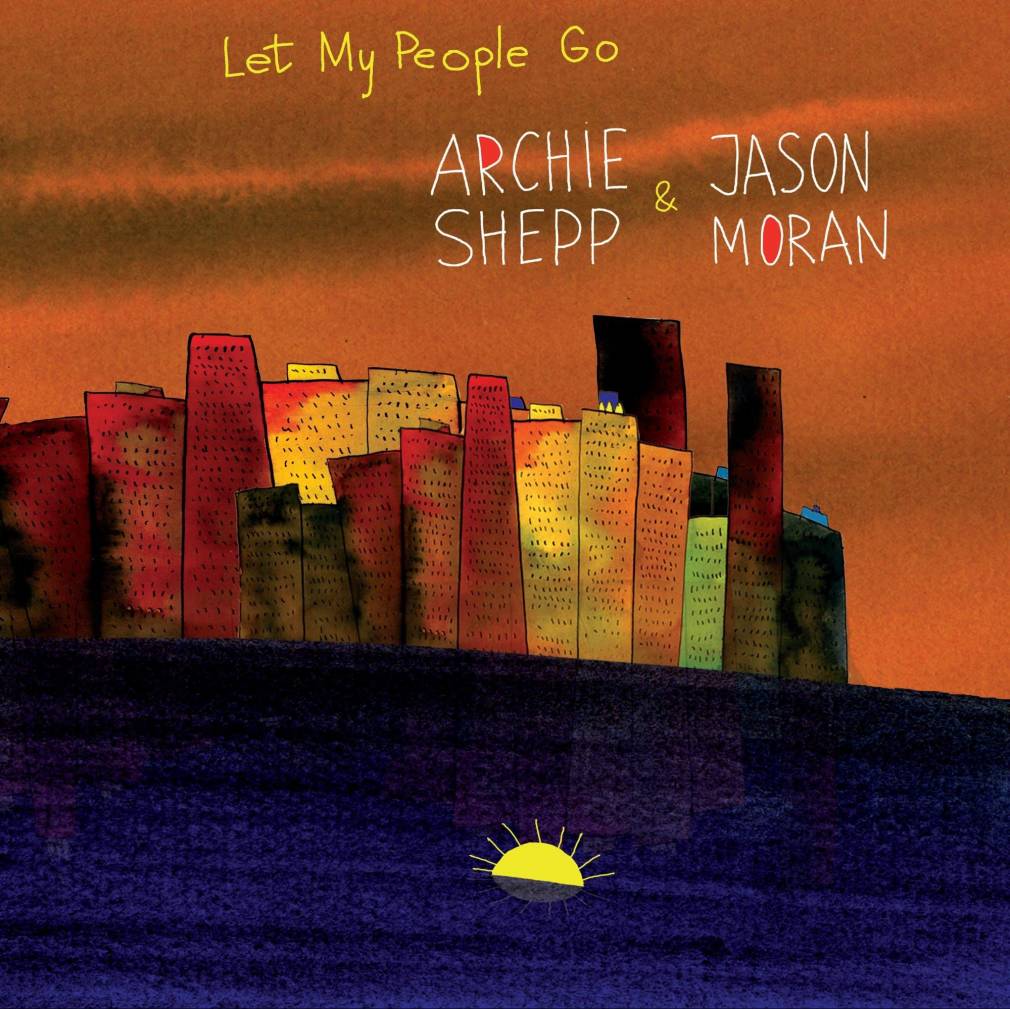

Let My People Go : le titre de l’album n’a certes pas été choisi au hasard… c’est le refrain originel du plus célèbre negro spiritual, « Go Down Moses ». Il date du temps de l’esclavage, et fut le premier édité sur partition en 1853, dix ans avant son abolition aux États-Unis. Massivement évangélisés au XIX ° siècle, les Africains captifs se sont vite identifiés aux Hébreux qui, selon la légende biblique qu’on leur inculquait, avaient pu grâce à leur foi se révolter et fuir l’Égypte où il étaient asservis. D’autres spirituals antiques sont plutôt des complaintes, comme « Sometimes I Feel Like a Motherless Child » (autre titre de l’album), mais en situation de servitude, il n’y a pas loin de la plainte à la révolte.

Ces deux chants sont devenus des tubes mondiaux dès les années 1920, grâce au formidable chanteur/acteur Paul Robeson, héraut de la lutte pour les droits civiques, puis au succès phénoménal de Louis & The GoodBook, magnifique 33 tours publié par Armstrong en 1958 — j’avais six ans, cadeau de Noël, mon premier disque de « jazz »…

Quand Shepp chante ces spirituals, si douloureusement, avec sa vieille voix de baryton rouillé, il semble s’assumer comme l’héritier idéal de Robeson et d’Armstrong. Ce n’est évidemment pas si simple que ça…

Aux sources du jazz, en quête de nouveautés

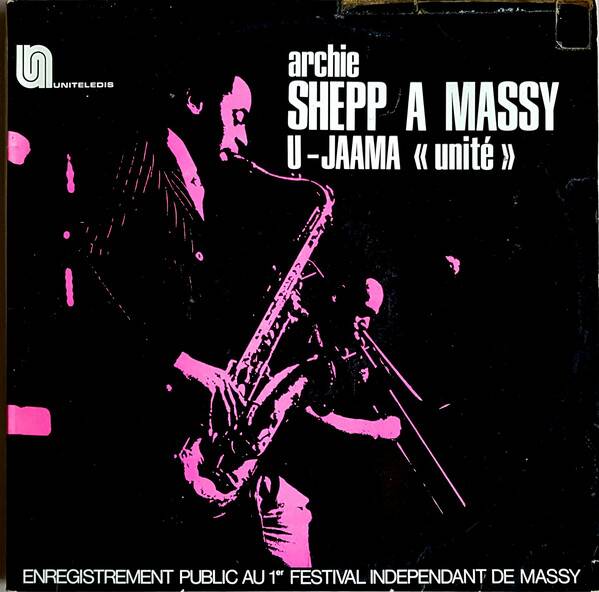

Ma première rencontre avec Monsieur Shepp reste pour moi inoubliable. C’était à l’automne 1975 à la Fnac-Châtelet (grand magasin de musique parisien, NDLR), où je débutais comme « disquaire jazz ». Je n’ai pas aussitôt reconnu, de dos, ce grand bonhomme carré, élégant et un peu raide, qui fouillait fébrilement dans les bacs. Depuis le Festival panafricain d’Alger (1969) où il avait été un ambassadeur musical officieux des Black Panthers, aux côtés d’Eldrige Cleaver et de Stockely Carmichael, les magazines le montraient en djellaba et bonnet brodé… et là, il avait opté (à jamais) pour un strict costume-cravate-chapeau. Archie cherchait, pour la discothèque de l’Université de Massachusetts où il enseignait, un extraordinaire document sur la préhistoire du jazz : l’interview hilarante, par Alan Lomax, de Jelly Roll Morton. Le génial pionnier de La Nouvelle-Orléans, assis à son piano, y explique en neuf heures comment et pourquoi il a « inventé le jass ». Alors introuvable aux USA, j’en avais une rare édition anglaise… Je n’étais pas peu fier de pouvoir l’offrir à Archie : ainsi notre rencontre s’est faite sous le signe d’une passion commune pour les sources du « jazz ». Pour me remercier, Archie m’a offert une invitation au Festival de Massy. C’est ainsi que j’ai vu Shepp sur scène pour la première fois : quel choc ! Nous étions tous tétanisés, comme nos parents qui avaient assisté aux concerts du big band de Dizzy Gillespie. Propulsé par le frénétique batteur Beaver Harris, Archie jouait comme un possédé, mais avec une maîtrise du sax ténor digne de ses ancêtres révérés : Coleman Hawkins, Lester Young et surtout Ben Webster. Ce concert est devenu légendaire, publié en disque sous le titre « U-jamaa ». Ce mot swahili (« famille élargie ») symbolisait alors le panafricanisme en version socialiste. C’est l’une des plus célèbre composition de Shepp, un chant joyeux qui lui a longtemps servi d’indicatif. Le jour où le projet panafricain se réalisera enfin, ce pourrait être l’hymne idéal pour les États-Unis d’Afrique.

L’autre chef d’œuvre de cet album est l’impressionnante « African Drum Suite » de Beaver Harris. Dès les années 1960, nombre des œuvres de Shepp évoquent explicitement l’Afrique : « Le Matin des Noirs », « Kwanza », « Song for Mozambique »… Il suffit d’écouter le magnifique « The Magic of Juju » (1968) pour comprendre l’influence décisive que le jeu expressionniste de Shepp a exercée sur Fela, en tournée aux USA au moment de sa sortie. Tous deux fréquentaient alors les Black Panthers. Après la mort de Fela, Tony Allen convoquera Archie pour le superbe hommage collectif « Red+Hot+Riot », où il joue avec Ray Lema, Baaba Maal et Positive Black Soul. Par la suite, il sera souvent invité par le fils de Fela, Seun Kuti, comme soliste de l’orchestre familial Egypt 80.

Dans Je suis jazz, c’est ma vie, le beau film que lui a consacré Franck Cassenti, Shepp s’exprime déjà bien en français (depuis le concert de Massy, il a séjourné souvent à Paris, jusqu’à s’installer finalement à Ivry-sur-Seine) et il résume ainsi sa démarche : « chaque fois, avec mes musiciens je cherche à trouver quelque chose de nouveau, j’approche ma musique avec un concept intellectuel et spirituel qui a ses origines en Afrique, je crois, et ça continue avec des gens aux États-Unis. C’est ça la musique que vous appelez « jazz ». Pour moi c’est ma musique classique. Charlie Parker, c’est mon Bach. Coltrane, c’est mon Beethoven. »

Avec Coltrane, en route pour l’Afrique

Nul doute que son tropisme panafricain est un héritage de John Coltrane. Même si c’est le pianiste Cecil Taylor qui a convaincu le jeune Archie, passionné d’histoire et de littérature, poète et dramaturge en herbe, de se consacrer pleinement à la musique, il est avant tout (avec Pharoah Sanders) le disciple le plus proche de John Coltrane, qui en 1964 l’a pris sous son aile et fait engager par son label Impulse. Coltrane adoube Shepp comme s’il était son petit frère. Il le fait participer comme soliste à son disque Ascension, et à l’enregistrement d’une première version de « A Love Supreme ». Mieux, il le fait programmer au Festival de Newport, et c’est pour Shepp la consécration : Impulse sort un formidable 33 tours intitulé New Thing at Newport, avec sur une face le quartet de Coltrane, et sur l’autre celui de Shepp. Ce terme « new thing » a été adopté par la nouvelle génération pour désigner le « free jazz » sans employer ce mot « jazz » qu’ils jugent trop marqué par l’exotisme et l’oncle-tomisme chers aux mélomanes « blancs »… Leur musique elle-même rejette les règles harmoniques et tonales sur lesquelles se fondaient encore les géniaux improvisateurs du be-bop, le jazz moderne des années 1940-50. Elle refuse aussi de se calquer sur les nouvelles esthétiques promues par les compositeurs européens de la première moitié du XX ° siècle, de Schoenberg à Boulez en passant par Berg, Milhaud puis Stravinsky. Archie Shepp exprime clairement cette rupture : « Dès lors que mes propres rêves me suffisaient, j’ai fait abstraction de toute la tradition musicale occidentale. »

Shepp est aussi l’un des premiers à récuser le mot « jazz » au profit de « great black music »… par la suite, ce sont les musiciens de sa génération qui auront le plus contribué à l’abandon par les médias et le public des vieux adjectifs racialistes (« Negro », « Colored », « Black », « Indigo », « Tan », etc.) pour « Afro-american » puis « African-american »… Éternellement reconnaissant envers son aîné, Archie Shepp publie son premier album en studio comme leader, et l’intitule Four for Trane. Coltrane en a supervisé l’enregistrement, et signe de leur intimité, Shepp y joue, avec une fascinante liberté, des œuvres que John a dédiées à ses proches, « Cousin Mary » et le sublime « Naïma » (prénom de la première épouse de Coltrane)…

Le répertoire coltranien abonde en thèmes africains : « Dakar », « Tanganika strut », « Dial africa », « Gold coast », « Dahomey dance »… ou encore « Tunji ». Ce dernier titre est un diminutif de Babatunde Olatunji, percussionniste Nigérian émigré à New York en 1950, et fondateur à Harlem, en 1965, d’un Center for African Culture très fréquenté par les jazzmen d’avant-garde. C’est là que Coltrane, déjà malade, donne ses deux ultimes concerts le 23 avril 1967. Il avait demandé à son ami « Tunji » de lui organiser un premier voyage en Afrique. Hélas, Trane meurt trois mois plus tard sans avoir réalisé ce rêve. Ce sont Sanders et Shepp qui reprendront le flambeau.

Archie prolonge en tout point l’œuvre de John. Les mots clefs de son art sont toujours les mêmes : Afrique, Blues, Éloquence, Liberté, Lyrisme, Sensualité, Spiritualité… Au cœur de son nouvel album, à nouveau, une composition de Coltrane : « Wise One » (Le Sage), ce mot semble pouvoir s’appliquer autant au mystique John Coltrane qu’à Archie Shepp, qui se revendique toujours « marxiste ». Car Shepp n’a jamais renié son engagement tiers-mondiste des années 1960, ni sa proximité de toujours avec son ami l’immense écrivain, activiste culturel, critique, dramaturge et poète Leroi Jones (rebaptisé plus tard Amiri Baraka) qui fut le penseur des Black Panthers, et qui préface la réédition de « Four for Trane » en ces termes :

« Shepp a immédiatement surgi au premier rang des « ténors post-coltraniens… mais il ne joue jamais que son propre rôle, ainsi que tous ceux de sa génération qui ont appris d’Ornette Coleman et de Cecil Taylor comment faire jaillir les sources les plus profondes de l’émotion, et qui sont ainsi arrivés à exprimer un chant qui est vraiment le leur. »

Il faut ajouter aussitôt qu’Archie n’a jamais cessé d’évoluer. Si certains musiciens, comme Miles Davis ou Sonny Rollins, progressent par à-coups et hésitations, par ruptures, disparitions et résurrections, Shepp a toujours semblé être d’une solidité à toute épreuve. Il a une façon élégante et sportive de naviguer entre les époques et les styles. J’ai admiré l’aisance et le plaisir avec lequel il échangeait récemment avec le pionnier du rap Chuck D (de Public Enemy) puis le rappeur/beatboxer Napoleon Maddox…

Son éclectisme et son agilité musicale n’ont pourtant rien d’étonnant. Comme Ornette Coleman, Pharoah Sanders et la plupart des pionniers de la génération « free jazz », Archie a appris à jouer dans les orchestres de danse des années 1950 : programme obligé, mambo et rhythm’n’blues. Il y a toujours, au cœur de son jeu si expressif, l’expérience nécessaire, profonde et féconde, de la musique populaire, de la séduction incarnée. Shepp est une mémoire musicale, émotionnelle, érudite, intelligente et passionnelle, de tout le peuple Africain-Américain, et au-delà, de tous les Afrodescendants.

L’art du duo, d’une génération à l’autre

Dans ce dernier album, une fois encore, Shepp est en duo. Une configuration qu’il adore, depuis les inoubliables disques Goin’Home (1977), Trouble in Mind (1980) et Duo Reunion (1987) avec Horace Parlan (le bien nommé, car peu de pianistes savent si bien « parler » avec les doigts). Ces trois albums sont les esquisses déjà parfaites d’une série absolument inouïe. Il serait d’ailleurs cruel de les comparer avec le nouvel opus : Jason Moran est un éblouissant virtuose du clavier, Horace Parlan était un pianiste modeste, introspectif et retenu ; quant à Archie, forcément, il n’a plus à 83 ans la même puissance ni la même vélocité qu’à 40 ans. Son souffle s’est affaibli, raccourci, même si l’on retrouve intact, au ténor, ce son inimitable, à la fois rauque (presque rock), rugueux et pourtant si tendre et voluptueux. Le même, absolument, qui m’avait fasciné, pétrifié au concert de Massy, et que je reconnaitrai toujours sans hésiter parmi un milliard de saxophonistes.

Ses doigts sont encore agiles au sax soprano, un peu moins habiles au ténor… qu’importe, ce qu’il a perdu en technicité, il l’a gagné en émotion, en spiritualité, en subtilité. Et puis il y a cette voix, absolument unique, qui n’est pas un joker, un substitut de son instrument, mais tout simplement le contraire. Au fil du temps, on a compris que Shepp n’est pas un saxophoniste qui chante, mais un formidable chanteur qui prête sa voix aux saxophones, comme d’autres vendent leur âme au Diable, ou à Dieu, aux dieux, qui sait ! Une belle voix de vieux ? Non, Shepp chante comme un jeune homme subjugué par les voix de ses ancêtres. Sa voix est celle de tout un peuple et il l’a toujours pensée ainsi, depuis ses premiers essais en poésie et en théâtre, avant même d’être connu comme musicien. Et c’est bien l’Histoire, celle de son peuple, que sa musique raconte : Shepp n’a jamais joué ni chanté autre chose. Il n’appartient à aucune génération, il est son peuple, il est le peuple.

« Mon peuple, écrit Duke Ellington dans ses Mémoires (Music Is my Mistress) c’est tous les peuples ».

Archie Shepp a sorti, depuis 1960, une bonne centaine de disques, et dans la plupart on trouve au moins une composition d’Ellington. Cette fois, c’est deux : d’abord « Isfahan », un morceau oriental, persan, très spécial, composé au cours d’une tournée en Orient. Ellington a été un précurseur de la « world music », Shepp le sait, le sent et nous le rappelle avec une ferveur profonde pour cet ancêtre, le Duke. C’est d’ailleurs le morceau où il me semble jouer le mieux (pardon, je ne suis pas journaliste sportif), et l’autre, le suivant, c’est « Lush Life », le chef d’œuvre de Billy Strayhorn, qui était l’alter ego d’Ellington, et là Jason Moran reprend l’avantage (pardon, je ne suis pas journaliste sportif), mais très vite Shepp le rattrape avec une merveilleuse coda chantée d’une voix ténébreuse.

L’un des sommets de cet album est son final, une version bouleversante du chef d’œuvre de Thelonious Monk « Round Midnight ». Alors là, le vieux père Archie n’a pas fini de nous émerveiller. Ce qui lui permet de dialoguer d’égal à égal avec ce pianiste qui pourrait être son petit-fils (quatre décennies de moins), mais paraît à certains égards son ancêtre…

En effet Jason Moran fait partie d’une génération qui n’a pas connu la fureur du « free-jazz/black power», les émeutes sanglantes dans les prisons pour Noirs immortalisées par Shepp dans son déchirant « Attica Blues », les gigantesques manifestations pour l’égalité face aux chiens et aux matraques, les concerts où la musique était un hurlement pour couvrir les sirènes de police. Qu’importe, ils ont la même longue mémoire musicale, celle du Sud dont ils viennent. Jason est Texan, Archie est né en Floride, même s’il a grandi à Philadelphie. Jason a été l’élève du génial Jaki Byard, le meilleur pianiste de Charles Mingus après Bud Powell. Son jeu, comme son enseignement, couvrait toute l’histoire du piano africain-américain, du ragtime au free. Jason a d’ailleurs dédié son premier album à Fats Waller, ce qui n’est pas banal pour un pianiste qui a l’âge du rap !

C’est là que se trouve, à mon avis, le secret de l’immense beauté que dégage Let My People Go : la transmission orale, si réussie, entre toutes les générations, de tout l’héritage musical africain-américain. Elle se passe au sein des familles, dans les écoles et les églises des ghettos, mais aussi et surtout sur le tas, dans les jazz clubs où les générations se mêlent harmonieusement ainsi que les origines ethniques. Cette continuité de la mémoire musicale, du spiritual fondateur au rap en passant par le blues, le jazz, le r’n’b, la soul et le funk… pourrait et devrait servir de modèle en Afrique, où hélas rien n’est fait pour que la musique se perpétue entre générations, et où même certains instruments africains sont en voie de disparition.

Let My Pepople Go, disponible sur toute les plateformes.