L’éthio-jazz est devenu une marque déposée par celui qui en signa la formule : Mulatu Astatke. Un style bien à part qui depuis vingt ans est repris par de nombreux adeptes sur toute la planète. Retour sur cette histoire, qui fit des hauts et débats, à l’occasion de la venue du septuagénaire à Banlieues Bleues.

« Quand j’ai commencé, c’était très difficile de mettre toutes les musiques du monde ensemble et de garder la vibration éthiopienne prédominante. Ça m’a pris un bon moment pour y parvenir. Je suis heureux de voir que d’autres s’en inspirent ! Après tout ce temps, l’éthio-jazz est encore là et je remercie ceux qui ont contribué à sa réussite. » C’est ainsi que Mulatu Astatke se félicitait y a quelques années de la vague d’empathie autour de sa musique. Une lame de fond commencée avec la série Ethiopiques, qui devint à partir de 2005 un raz-de-marée suite au succès du film Broken Flowers, le trip de Jim Jarmusch où Bill Murray embarque une K7 d’un Éthiopien, Mulatu Astatke. Véritable fil conducteur de cet improbable road-movie, il va marquer de son empreinte la bande-son. Depuis, des musiciens de tout horizon ont déclaré avoir été conquis par le natif de Jimma (en 1943), une des grandes villes de l’Ouest éthiopien. Les Français d’Akalé Wubé comme les Américains d’Either Orchestra, pour ne citer que deux exemples parmi tant qui ont emprunté son répertoire. « L’éthiojazz est devenu une musique jouée dans le monde entier. Et la relève est tout autant, si ce n’est plus, intéressante hors d’Éthiopie. », aime à prédire Mulatu, prophète qui longtemps prêcha en solitaire en son pays.

Certains ont eu l’honneur de partager avec le patron. Les Heliocentrics, backing band de DJ Shadow emmené par le batteur Malcom Catto, ont enregistré en 2009 avec lui, et le saxophoniste allemand Johannes Schleiermacher a lui aussi été cornaqué par le « père de l’éthio-jazz ». Au point que l’expression, désormais consacrée, est quasiment devenue synonyme d’un style bien déterminé. Voilà un raccourci qui dès 2007, faisait sourire Francis Falceto, l’homme qui aura consacré une partie de sa vie à la série Éthiopiques. « L’expression “ethio-jazz” appartient à et relève strictement de Mulatu Astatke seul. À part ce cas d’espèce, aucun musicien éthiopien, et surtout aucun chanteur, ne revendiquera une quelconque appartenance au jazz. Y compris le saxophoniste Gétatchèw Mèkurya, que l’on a coutume de comparer à Albert Ayler. » Voilà, c’est dit par celui qui par ailleurs ne mâche plus ses mots au sujet du parrain, qui a installé un règne sans partage sur ce nom de domaine qu’est devenu l’éthio-jazz. Si personne en Éthiopie faisait de l’éthio-jazz, les médias et autres promoteurs vont pourtant mettre dans cette case la plupart des grands musiciens éthiopiens, sans compter les néo-convertis étrangers (les fameux férendjs qui, eux, venaient souvent du jazz). Dès lors, pas question qu’un impétrant se lance sans être adoubé par celui qui, jusque sur sa carte de visite, a inscrit « père de l’éthio-jazz ».

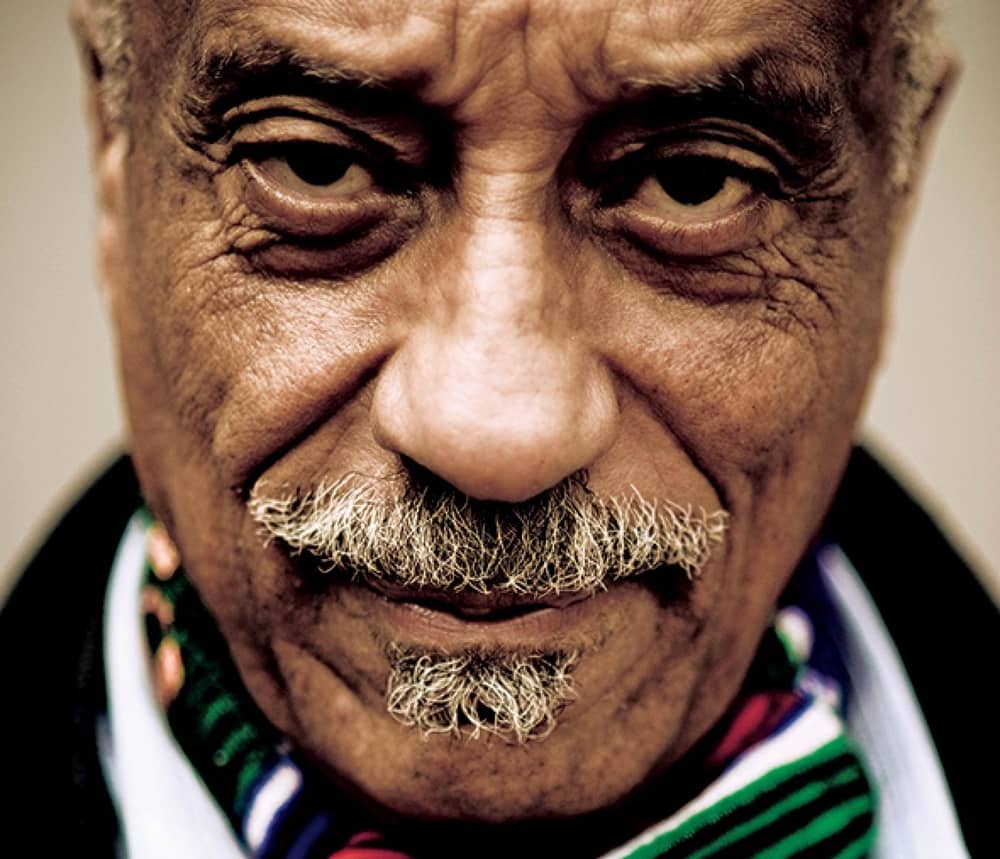

Sur sa carte de visite : « Père de l’éthio-jazz »

L’appellation dûment contrôlée perdure à l’envi, et le parrain n’y est bien entendu pas pour rien. Quand on lui demande un début de définition, celui qu’on nomme simplement d’un « Mulatu » se plie volontiers au jeu : « La musique en Éthiopie se fonde sur quatre différents modes et cinq notes dominantes. L’éthio-jazz repose sur cette réalité, confrontée à votre système de douze notes, plus sophistiqué. C’est une fusion de nombreuses influences, dont la couleur principale demeure le caractère original de notre culture. » Pas question de rompre le charme de cet effet d’aubaine. D’ailleurs, n’a-t-on pas coutume de le surnommer le Duke Ellington d’Addis-Abeba ?! Expression là encore pas tout à fait usurpée puisque le percussionniste et vibraphoniste, arrangeur et compositeur, eut l’heur de croiser l’altesse ducale de la musique afro-américaine, tout comme Mongo Santamaria, enregistrant même deux disques teintés de latin jazz avec l’Éthiopien Quintet qu’il fonde en 1966 à New York. Toutes ces expériences vont lui permettre de se distinguer sur la scène de son pays, qu’il retrouve à la fin des sixties, c’est-à-dire au plus fort de l’âge d’or de la musique éthiopienne.

C’est encore sur un petit label américain que Mulatu signe en 1972, à New York, un recueil plus funky sobrement intitulé : Mulatu Of Ethiopia. L’homme a le sens de l’ego, et le flair des bonnes affaires. Puis deux ans plus tard, un LP intitulé Ethio-jazz, sur le label Amha Records, la Motown d’Addis-Abeba. On retrouve notamment le trompettiste Yohannes, un batteur et deux saxophonistes, de la guitare aussi. L’album, cultissime, sera réédité en 2002 par l’Arôme production, précisément à l’époque où Mulatu retrouve les chemins des studios et de la scène. À l’image de cet album de la série baptisée Timeless. Témoignage d’une performance sur scène le 1er février 2009 à Los Angeles, Mulatu y est associé avec quelques figures du jazz en mode alternatif : le tromboniste Phil Ranelin, l’organiste Brandon Coleman, ou encore le soufflant Bennie Maupin. Quatre ans plus tard, le désormais septuagénaire publie même Sketches of Ethiopia, que les jazzophiles peuvent entendre comme une allusion au Sketches of Spain de Miles Davis, même s’il s’en défend. « Ce titre sous-tend l’idée que je parle de toute l’Éthiopie, du nord au Sud, d’est en ouest. Et même de la diaspora ! Et il en va de même au niveau des sons utilisés, qui vont de l’éthio-jazz à des choses plus expérimentales. » Mulatu esquisse ainsi un portrait de son pays, revisitant toutes les séculaires traditions qui le composent. « J’ai fait beaucoup de recherches en ce sens : je voulais montrer en quoi notre pays a largement contribué au patrimoine mondial, et pas qu’en termes rythmiques. Savez-vous que la quinte diminuée est quelque chose qui se pratique chez les Darachis, une tribu du Sud de l’Éthiopie ?! Dans le bush, ces musiciens jouaient avec des flûtes de bambou, de différentes tailles, ce que Debussy et Charlie Parker allaient formaliser ! » C’est tout autant aux grandes suites africaines de Duke Ellington, père du jazz auquel il fut (un peu vite, tout de même) comparé, que peut faire songer la dernière œuvre du parrain de l’éthio-jazz.

Mulatu le Parrain

Dans ce concert de louanges, il en est un qui émet de réels bémols. « C’est un imposteur, un usurpateur. Il vit avec une version de Song For My Father d’Horace Silver, créditée sous le nom de Yekermo Sew. Cela relève presque du plagiat ! De nombreux musiciens éthiopiens lui dénient d’ailleurs la paternité de beaucoup de morceaux. C’est quand même le musicien le plus haï de la communauté. Le problème, c’est que les journalistes, vous compris (s’adressant à moi), c’est que vous prenez pour argent comptant ce qu’il peut dire. Mulatu est passé spécialiste de mentir par omission. Il ne plaide que pour sa paroisse ! », insiste en 2019 Francis Falceto. Et d’appuyer son propos en citant un article paru voici quelques années dans le magazine F-Roots, où le journaliste fit par ses questions sortir de ses gonds Mulatu Astatke, père de l’éthiojazz autoproclamé.

Mulatu Astatke est décidément un cas à part, qui n’aura pas connu la même trajectoire que tous les musiciens qui fourmillaient dans le Swinging Addis-Abeba d’avant 1974, date du coup d’État qui renversa le Négus. Formé aux rigueurs des écoles de musique anglaise (le Trinity College Of Music de Londres où passa dans les mêmes années un certain trompettiste, Fela) et américaine (le Berklee de Boston, l’usine à jazz), et non dans les big bands d’État comme le voulait la règle, il a rapporté de ses périples un réel sens du swing et des accents latinos, qui épiceront le bon fond du cru. La formule magique dudit « éthio-jazz ». Mulatu Astatke va ainsi faire fructifier ses acquis, arrangeant pour tous ceux qui comptent en Éthiopie, mais demeurer inconnu au-delà de ses frontières malgré quelques épisodiques sorties après l’arrivée du DERG, dictature militaro-parano-stalinienne. À partir de 1974, c’est la fin de la groovy party à Addis-Abeba et le début d’un trou noir pour la plupart. À cet égard, quand on lui pose la question, le septuagénaire a quelques sérieux trous de mémoire sur cette sombre période, même s’il se souvient bien avoir joué en Europe avec un ensemble national.

En revanche, il ne masque pas sa joie depuis qu’il est de nouveau cité comme une influence ultime par les musiciens de la jeune scène éthiopienne. « C’est une chance d’être redécouvert après quarante ans… J’ai eu des hauts et des bas mais je ne me suis jamais découragé. Toutes ces choses ont fini par payer et je vois ça de mon vivant ! » Passé soixante-quinze ans, Mulatu affiche une force tranquille. À l’heure des connections worldwide, le vieux lion de la musique éthiopienne reste plus que jamais courtisé. En 2010, Damian Marley et Nas entraient dans les charts r’n’b à l’aide d’un sample de « Yegelle Tezeta », le titre phare du film Broken Flowers. Six ans plus tard, l’Éthiopien s’associait à l’ensemble Black Jesus Experience, pour un disque aux frontières du funk et du hip-hop. Car pour être arrimé à son pays, où il pilote désormais le très chic et tout en toc African Jazz Club logé au Ghion, un grand hôtel au charme désuet pour touristes en goguette, Mulatu Astatké ne cesse de tourner et retourner autour de la planète musique, de Londres à Tokyo. Avec à la clef toujours plus d’adeptes de cette alchimie typique d’Abyssinie, ce swing abyssal qui nous plonge dans les liens immémoriaux entre les surgissements du nouveau monde et le continent de l’ancestrale Lucy. « Le jazz est né en Amérique, mais plonge ses racines en Afrique. Les musiciens africains ne sont donc pas les plus mal placés pour jouer du jazz à partir de leurs musiques locales. » Pour le coup, ce n’est pas faux.