Avec la superbe réédition de l’album d’afro-funk Love Peace & Happiness des Nigérians Orlando Julius & Ashiko, le label français Hot Casa célèbre sa 49e sortie discographique en 14 ans de carrière, menée avec amour par le duo Julien Lebrun & Djamel Hammadi aka DJ Afrobrazilero. Si le catalogue est essentiellement tourné vers les rééditions de funk afro des années 1970 – pochettes d’origine et copieux livrets avec interviews et textes pour rappeler le contexte historique et social des œuvres – il accueille aussi les productions modernes héritées du même genre musical. Dernier exemple en date et grand succès en Europe : le funk vintage et survitaminé de Vaudou Game et son dernier album Kidayu, dansant sur l’axe Togo-France.

Quelques mois avant les 15 ans du label, Pan African Music a discuté avec l’un des deux fondateurs de Hot Casa. Alors, content ou pas content, Julien Lebrun ?

Écouter la playlist Hot Casa Records

Écouter la playlist Hot Casa Records

PAM : En juin, ce sera la 50e sortie discographique de Hot Casa, en 14 ans d’activité. Hot Casa a trouvé son public ?

Julien Lebrun : Oui, et principalement grâce à l’apparition d’une scène DJ afro tropicale ou afro soul au début des années 2000, au niveau international, qui a fini par réunir des scènes qui étaient auparavant très cloisonnées : hip-hop, funk, soul, house.

Cette scène est la marque de fabrique du catalogue de Hot Casa, dans lequel on ne trouve pas de musique électronique ou de afro-house ?

Je pense que c’est une question de génération. La jeune génération, les vingtenaires ou trentenaires, a une culture du clubbing différente, comme Mawimbi par exemple. Ils sont eux aussi catalogués dans la sphère « tropical » ou « afro », mais ils rentrent directement dans le vif du sujet, avec des edits hyper dansants à 125 bpm. Ça correspond à leur public, qui danse de minuit à 3h du matin. Nous, avec Nickodemus ou iZem, on aime bien commencer tranquillement à 22h, et monter lentement en puissance, parce qu’on est plus vieux [rires]. On a un public différent.

Hot Casa, c’est Julien Lebrun et Djamel Hammadi : un couple qui pratique la parité dans le partage des tâches ?

On s’est rencontrés en 1997 à la radio. On se connait donc très bien au niveau musical, et on a les mêmes affinités. Djamel est plus souvent sur le terrain que moi, parce qu’il vit du digging, alors que je voyage deux ou trois fois par an, et sur des territoires différents. Sur le reste du boulot, avec sept ou huit disques par an, c’est du partage à 50/50 : digging, licence, administratif, mastering, pressage…

HOT CASA EST NÉ DE L’ENVIE DE FAIRE REVIVRE ET RENDRE DISPONIBLE DES DISQUES INCONNUS, OUBLIÉS OU DISPARUS. ON S’ATTACHE À LA QUALITÉ DE LA MUSIQUE, L’INTÉRÊT DE L’HISTOIRE ET DU CONTEXTE DU DISQUE, ET L’ESTHÉTIQUE DE LA POCHETTE.

Qu’est-ce qui est venu en premier ? Le digging de vinyles oubliés des années 70 ou l’envie de faire un label ?

Hot Casa est né de l’envie de faire revivre et rendre disponible des disques inconnus, oubliés ou disparus, et dont les pressages étaient très faibles, généralement pour des raisons économiques. On s’attache à la qualité de la musique, l’intérêt de l’histoire et du contexte du disque, et l’esthétique de la pochette. Mais on avait aussi envie de faire connaître des artistes d’aujourd’hui. L’exemple de Vaudou Game est intéressant, parce que j’ai l’impression que ce groupe fait le lien musical et sonore entre le passé et le présent, entre les rééditions et les productions d’aujourd’hui : ils ont le son vintage et analogique, mais ils sont modernes dans les mélodies, accessibles au grand public, comme le tube « Pas Contente » qui a très bien marché.

Faire du digging aujourd’hui est-il encore possible ? Est-ce qu’il reste des disques à découvrir alors que c’est devenu un sport mondial chez les DJs des pays occidentaux ?

Les productions étant modestes à l’origine, il y a clairement de moins en moins de stocks, et l’état des disques est désormais bien plus mauvais. C’est quasiment impossible d’en trouver au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Bénin ou au Togo. Évidemment, tu peux avoir de la chance et tomber sur la collection d’une personne âgée qui s’en débarrasse ou vient de mourir. Ou bien dénicher un disque incroyable dans des caisses de disques inintéressants.

ET IL NE FAUT JAMAIS OUBLIER UNE CHOSE : UN DIGGER NE FAIT QUE TROUVER UN DISQUE, MAIS IL N’A PAS INVENTÉ OU CRÉÉ LA MUSIQUE. SOYONS MODESTES.

Combien de disques possèdes-tu ?

Plusieurs milliers. Je ne répondrai pas plus précisément à cette question, parce que je considère que la quantité ne fait pas la qualité, et je ne suis pas du tout dans l’esprit de compétition, contrairement à beaucoup de diggers. D’ailleurs, je me suis séparé de beaucoup de disques ces derniers temps, parce que j’aime l’idée de pouvoir écouter mes disques, et pas uniquement contempler une collection de 10 000 disques que tu n’écouteras jamais. Et il ne faut jamais oublier une chose : un digger ne fait que trouver un disque, mais il n’a pas inventé ou créé la musique. Soyons modestes.

Tu as déjà senti une tension due à ta position de digger et producteur Blanc de musique africaine, notamment quand il s’agit de négocier les droits ?

Je ne vais pas nier ma condition sociale de bobo blanc qui vit en France et qui sort des disques africains, c’est la réalité et je l’assume complètement. Mais la musique est déjà existante, donc je ne la transforme pas avec un point de vue occidental. Ensuite, il y a différentes façons de faire les choses, et tout est une question de respect, je crois. Chez Hot Casa, on garde la pochette d’origine, on presse un objet de la meilleure qualité possible au niveau esthétique et sonore. On fait les interviews des artistes qu’on publie dans le livret du disque. On contextualise au mieux l’album dans l’histoire du pays, et on tente d’expliquer les choses. Et au niveau légal, évidemment, on est réglo. On est transparents sur la contractualisation, et on verse une avance sur recettes. Mais l’essentiel, c’est la qualité de la relation humaine. Orlando Julius, je le considère comme mon grand-père !

Digging in Lomé (c) Julien Lebrun

Penses-tu que 20 ans de digging des musiques africaines par les DJs occidentaux ont eu un impact social, culturel ou économique – même à faible échelle – sur le tissu local des pays d’Afrique ?

Pour Hot Casa, il s’agit de 1 500 à 2 000 pressages de compilations d’une quinzaine d’artistes. On n’a donc pas la prétention de sauver ou ressusciter une scène musicale avec nos quelques disques, mais on cherche à partager équitablement le peu de bénéfices que ces musiques peuvent générer. Sur place, on voit apparaître depuis quatre ans quelques diggers, labels ou disquaires locaux, notamment au Bénin, en Côte d’Ivoire, ou au Nigéria avec Odion Livingstone, un label apparu récemment.

Les rééditions des musiques des années 70 permettent-elles de valoriser un patrimoine parfois oublié ?

Oui, mais la force de la musique en ce moment, c’est la musique actuelle, notamment électronique. Alors on fait un peu figure de vieux baroudeurs, à explorer le passé pendant que les autres s’intéressent au futur [rires].

Pourquoi mettez-vous un tel accent sur le vinyle ?

La particularité de la scène afro, c’est que l’achat en numérique est très peu développé : les trentenaires ou quadra n’ont pas l’habitude d’utiliser Spotify ou Deezer. Ils veulent avoir le vinyle. Alors qu’avec le numérique, sur Vaudou Game par exemple, on se rend compte qu’il y a une sur-écoute du single, et le reste de l’album est très peu écouté. Notre public d’acheteurs est majoritairement intéressé par l’édition vinyle.

Napo de Mi amor à Lomé La belle (c) Julien Lebrun

Avez-vous déjà été tentés d’explorer d’autres pays d’Afrique ou d’autres régions dans le monde, comme tu le fais dans ton émission hebdo « Hot Radio Casa Show » sur Le Mellotron ?

On ne s’interdit rien, tant que c’est dans la sphère jazz, soul ou funk des années 70 ou 80. Et je pense que dans cette niche le digging est infini, parce que tu trouves cette musique partout : en Finlande, en Chine, à Singapour, en Thaïlande… tous les GIs qui allaient dans les clubs asiatiques écoutaient du James Brown et ça laisse forcément des traces. En revanche, on évite les pays qui ont déjà été explorés par les autres labels.

À ce propos, quelles relations entretenez-vous avec les autres labels de réédition comme Analog Africa, Soundway, Superfly, Teranga Beat, Awesome Tapes From Africa, etc…?

Ce sont des concurrents mais aussi des amis. On s’intéresse à ce que font les autres, et on s’arrange pour ne pas sortir le même genre de choses. C’est grâce à eux qu’on a pu imposer une scène depuis une dizaine d’années, avec de beaux objets, des biographies, des photos, un bon mastering, et un beau travail de licence sur des thèmes précis. Quand Soundway est arrivé au début des années 2000, il y a eu un début de spécialisation sur les sorties discographiques, alors que dans les années 90, il y avait beaucoup de compilations fourre-tout, qui mélangeaient de l’afro au sens large : du malien, du kenyan et du nigérian dans le même disque. Et puis il y en certains qui font du mauvais boulot, comme ce label autrichien qui débarque avec six sorties par mois, des licences à peine déclarées, et un mastering pourri…

Quel est le modèle économique du label, dont la majorité des sorties sont des rééditions de disques des années 70 et 80 ?

On a trouvé un équilibre entre les long-sellers – comme le Disco Hi-Life de Orlando Julius, sorti en 2007 et qui se vend encore très bien aujourd’hui – et les disques qui se vendent essentiellement au moment de leur sortie. Et comme tout label, on doit gérer les stocks, ce qui conditionne nos sorties.

Roger Damawuzan chez lui montrant ses mastertapes (c) Julien Lebrun

Quel est le pressage moyen d’un disque dont vous savez qu’il va bien se vendre sur le temps ?

Quand on sort un disque dont l’original n’est pas référencé, on en presse 1 000 exemplaires, puis on represse à 500 copies une fois vendues les premières. Sur un disque comme celui de Orlando, on presse à 2 000 car il a désormais un nom qui vend bien. Et puis ça dépend de la clientèle : les DJs qui s’intéressent aux morceaux efficaces sur le dancefloor, pour qui on presse à 2 000 ou 2 500 exemplaires, ou bien les mélomanes de salon, qui aiment bien que le disque raconte une histoire. Dans ce cas, on sort 1 000 copies.

En parlant de stock, je vois beaucoup de disques derrière toi. On est où ? [l’interview a été menée par visio-conférence]

Je suis chez moi, avec mes disques personnels mais aussi les disques Hot Casa. J’essaie de les envoyer le plus vite possible à nos distributeurs dans le monde, pour éviter d’encombrer ma maison !

Hot Casa, c’est une petite maison de disques à l’ancienne, alors ?

Oui ! On n’a ni la force de frappe ni l’exposition d’un Soundway qui a toujours eu un excellent relais médiatique, dès le début, grâce à de beaux objets qui ont plu aux grands médias anglais : Guardian, BBC… Et ils ont une équipe de promo. Analog Africa aussi a cette puissance. Chez Hot Casa, notre culture est plutôt celle du digging, des conventions de disques et du troc. Par exemple, on embauche un attaché de presse uniquement sur les sorties « artistes », et pas pour les rééditions. On fait tout le reste nous-mêmes, à deux, avec le réseau qu’on a développé depuis 15 ans : disquaires indépendants, distributeurs…

L’AMBIANCE COMMENCE À ÊTRE TENDUE, ET LE CHAUFFEUR DÉMARRE EN TROMBE, PENDANT QUE LES GARDES TIRENT SUR LE CAMION ! AVEC DJAMEL, ON A PU S’ÉCHAPPER DU CAMION ET FINIR LE TRAJET À PIED. ON ADORE LE DIGGING, MAIS CE JOUR-LÀ, ON N’ÉTAIT PAS FIERS D’AVOIR RISQUÉ NOTRE VIE JUSTE POUR ALLER RÉCUPÉRER DES DISQUES…

Quelle est l’anecdote la plus folle en 20 ans de digging ?

J’étais avec Djamel à Abidjan en 2011, deux mois après la crise ivoirienne qui a vu Gbagbo se faire dégager, et Ouattara élu à la présidence [après une guerre qui a fait près de 3 000 morts]. Assurément pas la meilleure période… On était allés digguer à une trentaine de kilomètres d’Abidjan. Comme c’était période de ramadan et que Djamel est pratiquant, on a attendu le coucher du soleil pour se mettre en route et rentrer en ville, et ça coïncidait avec le début du couvre-feu quotidien. Il l n’y avait donc pas de voitures-taxis, et il était interdit de circuler sur les routes. On était près d’un lac, en pleine nuit, avec les moustiques qui nous attaquaient. Par chance, le seul véhicule qui passe est un camion qui transporte des poulets, avec de la place pour monter à l’arrière ! Le chemin était truffé de gardes et de checkpoints, et on était obligés de se cacher parmi les poulets, dans la fiente des bêtes ! Au fur et à mesure de la route, d’autres personnes sont montées avec nous. Lors d’un checkpoint, les gardes ont repéré une tête qui dépassait des poulets. L’ambiance commence à être tendue, et le chauffeur démarre en trombe, pendant que les gardes tirent sur le camion ! Avec Djamel, on a pu s’échapper du camion et finir le trajet à pied. On adore le digging, mais ce jour-là, on n’était pas fiers d’avoir risqué notre vie juste pour aller récupérer des disques… Aussi, un jour, Djamel s’est retrouvé avec un scorpion sur le bras alors qu’il déterrait des caisses de disques. Le digging, c’est une façon de voyager, et ça comporte forcément des dangers, même si ce qu’on préfère, ce sont les rencontres humaines et la découverte de nouvelles cultures.

Justement, si tu voulais conseiller à quelqu’un de faire un voyage musical et culturel en Afrique, tu indiquerais quels pays ?

L’Afrique est un immense territoire tellement riche et diversifié… Mais je dirais le Bénin et le Togo pour la culture, l’accueil, la richesse des paysages, la qualité de la nourriture, la musique, et une culture locale très puissante et unique. Et l’Éthiopie pour la nature impressionnante, les paysages changeants, le sens de l’hospitalité des gens, qui t’invitent facilement chez eux. Et pour leur culture vraiment à part : ils ont leur propre langue, leur propre système horaire, leur propre alphabet, et c’est le seul pays qui n’a pas été colonisé !

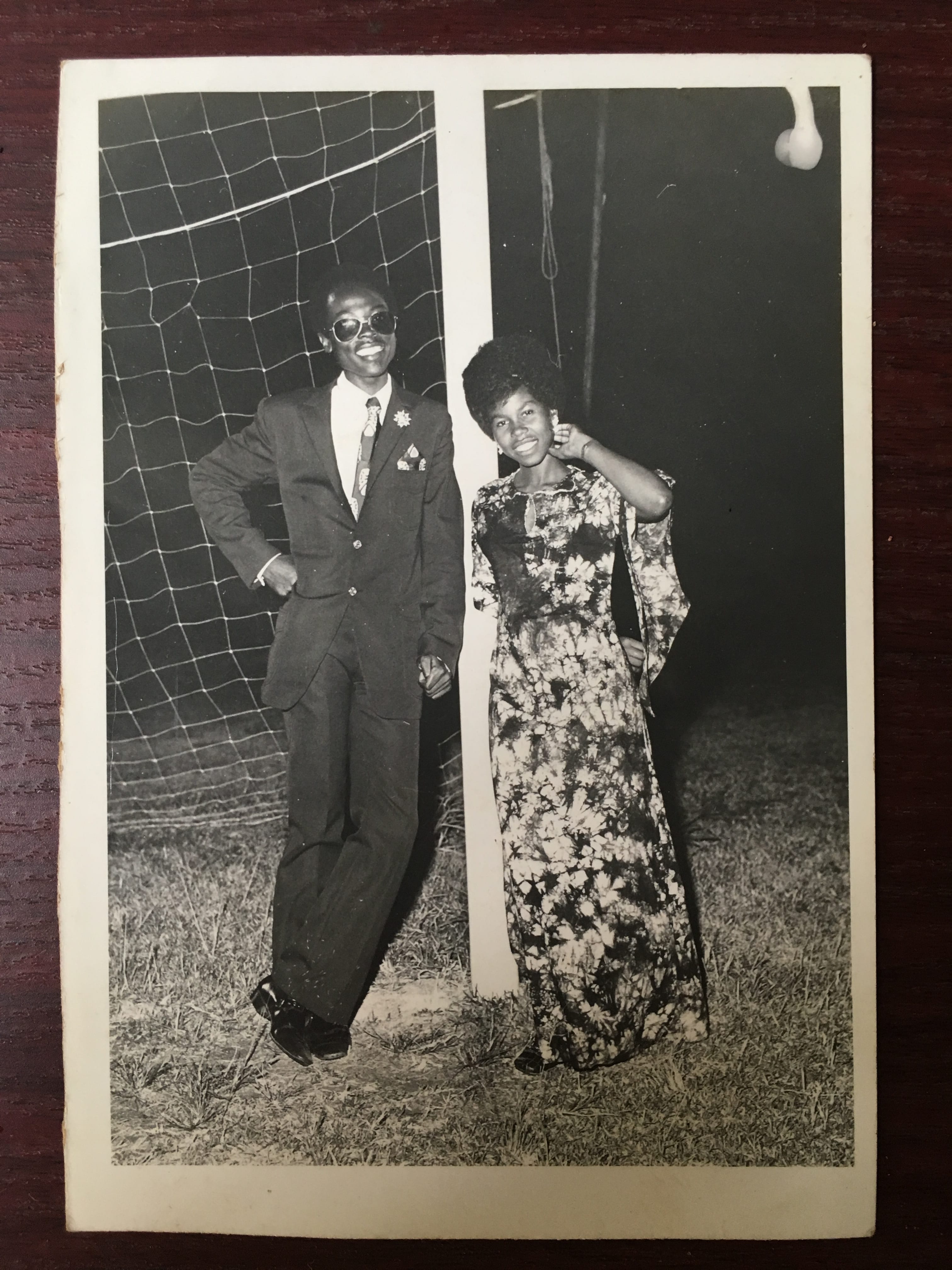

Roger Damawuzan & Akofa Akoussah, gagnants du premier Festival de la chanson Togolaise, oct 1971. Avec la permission de Roger Damawuzan

Lomé (c) Julien Lebrun

Lomé (c) Julien Lebrun

Digging in Lomé (c) Julien Lebrun