« Reste ! Si tu pars, j’irai te chercher », chante Hassan Shakosh à la fille du voisin dans son succès de 2019, « Bent el-Geran » (« La fille du voisin »). « Tu m’appartiens et je t’appartiens, nous sommes inséparables. / Si tu me quittes, je détesterai ma vie. / Je noierai mon chagrin dans l’alcool et le haschisch. » Alors que la chanson a engrangé plus d’un demi-milliard de vues rien que sur YouTube à ce jour, sa référence à l’alcool et au haschisch est devenue le parfait détonateur d’une guerre culturelle séculaire, qui oppose les gardiens autoproclamés de l’héritage égyptien aux classes populaires. Et la culture en question au cœur de ce conflit, c’est le mahraganat – un mélange hypnotique de rythmes traditionnels, de synthétiseurs, de rap autotuné au flow survolté et de paroles propices aux polémiques – un courant musical qui ne représente qu’un énième épisode dans l’éternel débat sur le type de musique que le peuple égyptien devrait consommer et produire.

La prétendue vulgarité de « Bent el-Geran » a même conduit la direction du Syndicat des Musiciens à interdire le mahraganat dans les lieux publics dès février 2020. Ce type de musique n’a plus droit de cité à la télévision, à la radio ou dans les clubs, ont-ils décidé unilatéralement : trop vulgaire et trop mal produit ; pis, cela gâcherait les goûts du public, ont-ils osé déclarer. Ces humiliations et la censure n’ont rien de nouveau pour les musiciens issus des classes populaires dont les chansons continuent d’être célébrées dans les bus, les voitures, les cafés, les restaurants, les mariages et les fêtes un peu partout dans le pays. Depuis sa création, la shaabi, pour « musique populaire » ou « musique du peuple », et les différents genres qu’elle a inspirés sont devenus synonymes de cette « vulgarité » qui reflète, plutôt que de l’assombrir, le mode de vie et la création artistique d’une Égypte moderne.

Un paysage sonore assurément « vulgaire »

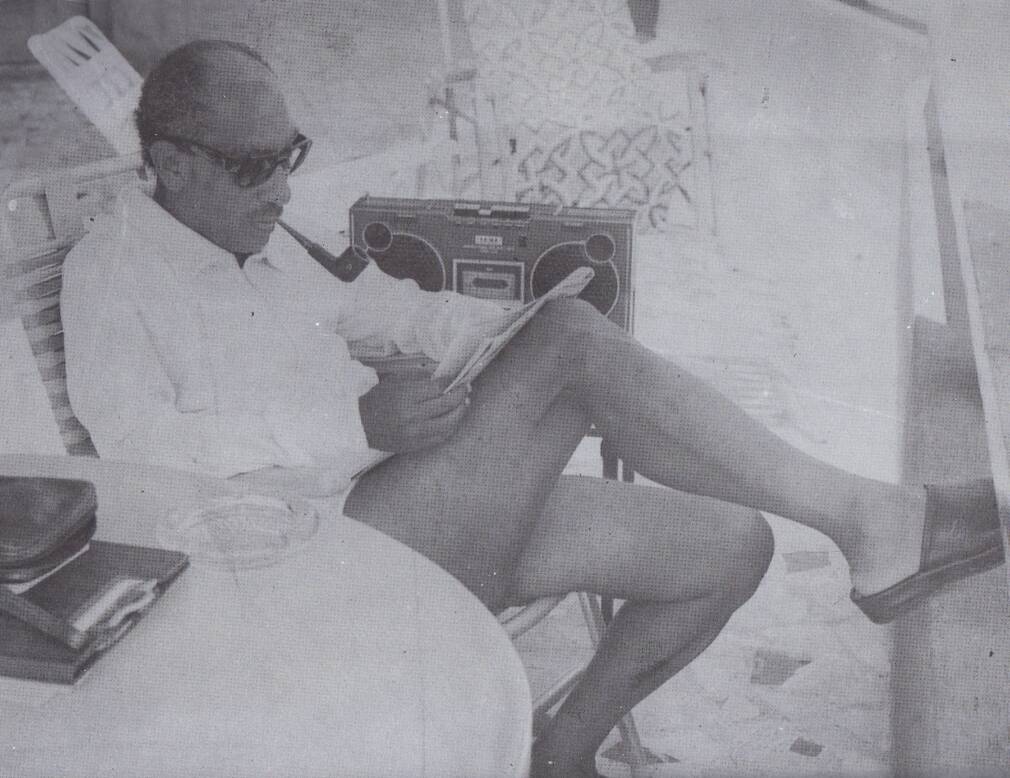

Dans son livre cité plus haut, Media of the Masses: Cassette Culture in Modern Egypt, Andrew Simon retrace les nouvelles interactions sociales que provoque l’arrivée des cassettes, apparues en Égypte dans les années 1970. Ses recherches montrent que la technologie de la cassette audio a permis à un nombre sans précédent de personnes de produire tout un pan de la culture en marge des médias contrôlés par l’État, et par conséquent de consommer de la musique qui reflétait leurs réalités et leurs expériences de manière bien plus authentique que la « haute culture » adoubée par les autorités. En d’autres termes, n’importe qui pouvait appuyer sur la touche « enregistrer » d’un magnétophone, jouer une chanson et ainsi insérer sa propre voix dans le paysage sonore de l’Égypte. La radio ne la jouerait sans doute pas, mais ces cassettes de petit format, pratiques et bon marché, pouvaient s’inviter dans les maisons de n’importe quelle classe sociale, n’importe où dans le pays. « C’est dans ce climat de transition sociale que les cassettes audio – notamment de musique shaabi (populaire) – aux contenus considérés comme douteux par les gardiens de la culture sont devenues l’ennemi public numéro un pour un large pan de la critique qui tenait cette technologie grand public pour responsable de l’empoisonnement du goût du public », écrit Simon.

Qui donc pour décider quelle musique mérite d’être écoutée ? La tentative de censure du shaabi, vilipendé comme « la déchéance de la musique » et « la mort du bon goût », commence dès les années 1980, quand le président de l’époque, Anouar el-Sadate, promulgue une série de décrets frappant d’illégalité l’enregistrement de cassettes dites « bruyantes ». Dans la foulée, les stations de radio sont alors chargées de « former des citoyens modèles » en valorisant des musiciens raffinés tels Oum Koulthoum et Abdel-Halim Hafez, et en reléguant les incultes amateurs sur le bas-côté. Face à cet effort pour imposer une Égypte à la culture élitiste telle qu’envisagée par un gouvernement tout aussi élitiste, Simon affirme que « les cassettes audio et leurs utilisateurs auront constitué le plus grand obstacle à ceux qui avaient pour tâche de sécuriser le pré carré de la culture publique ». Les masses adorent la shaabi dont la vulgarité se répand comme une traînée de poudre grâce aux cassettes audio.

Selon les dictionnaires, la « vulgarité » correspond à un manque de culture et de bon goût. Le terme peut également signifier « moralement grossier ; au langage offensant ; prolétaire, ordinaire ». Sachant que ces débats autour de la vulgarité se tiennent en langue arabe, dans laquelle Simon traduit « vulgaire » par le mot « habit », la musique shaabi revêt une partie de ces définitions. C’est la musique des gens ordinaires, qu’on peut considérer comme grossière, et choisir de la catégoriser au rang de forme artistique dépendra des préférences esthétiques de chacun. Toutefois, la musique shaabi, ainsi que le mahraganat et le rap égyptien, font montre d’un niveau de sophistication linguistique et de conscience socio-historique bien plus élevé que ne l’admettent ses détracteurs.

La splendide vit en haut et moi en bas

« Haba Fauq Haba Taht », Ahmed Adaweya, 1974

J’ai levé les yeux avec nostalgie, mon cœur a vacillé et j’ai été blessé.

Oh, les gens d’en haut, regardez qui est en-dessous !

Est-ce que les gens d’en haut ne savent plus qui est en bas ?

(traduction libre du traducteur en français d’après la traduction en langue anglaise d’Andrew Simon)

Ahmed Adaweya, né Ahmad Muhammad Mursi le 26 juin 1945, devient célèbre grâce à son tube « al-Sah al-Dah Ambu » enregistré sur une cassette audio en 1973 [le titre est difficilement traduisible, charabia faits de mots qu’on dit aux bébés ; NdT]. Personnage controversé à l’époque, il s’est depuis forgé un héritage en tant que pionnier de la musique shaabi et parrain d’une lignée de musiciens de la issus des classe populaires défiant la censure et l’arrogance de la classe supérieure. « Contrairement à ce qu’affirment certains spécialistes, Adawiya et d’autres artistes alors émergents n’ont pas simplement jeté leur dévolu sur la cassette […] comme la solution la plus pratique pour une distribution et une promotion à faible coût », écrit Simon. « Adawiya et ses pairs ont exploité ce format avant tout parce que la radio égyptienne refusait de diffuser ce que ses responsables considéraient comme du contenu “vulgarité”. »

La carrière d’Adaweya est une excellente illustration de « la fluidité du terme “vulgarité” en tant que concept historique », explique Simon. Ce qui était autrefois considéré comme contraire à l’éthique a récemment refait surface comme une critique progressiste de la notion de classe sociale. Le « contenu vulgaire » pouvait s’appliquer à des paroles abordant les tabous, comme dans « Bent el-Geran » et la référence au fait de fumer du haschisch et de boire du vin, bien que ce dernier élément apparaisse souvent dans la poésie arabe ancienne et n’était alors pas considéré comme vulgaire à l’époque. On pourrait également y déceler une tentative de critique sociale, pointant du doigt le problème de la consommation de drogues en Égypte – le double de la moyenne internationale. Dans le cas d’Adaweya, comme dans celui de Shakosh, ceux qui se sentaient offensés par la promiscuité de sa musique ont été rattrapés par son succès populaire sans précédent.

Selon Simon, « les chiffres annuels publiés pour 1976 attribuent à cet artiste la cassette la plus vendue dans toute l’Égypte », dépassant même largement le plus fameux récitant coranique du pays. En chantant dans une langue vernaculaire largement comprise par une majorité de la population, abordant les problèmes auxquels le peuple ordinaire d’Égypte était confronté, il touche une corde si sensible qu’aucune censure ne saurait le faire taire. Et nul besoin d’être validé par les stations radio, tant son authenticité lui permet de créer sa propre communauté de fidèles, à travers la propagation de ses cassettes audio. L’héritage d’Adaweya survit dans le mahraganat, l’un des genres les plus vulgaires de notre époque. Un exemple parmi d’autres avec le tube de d’Oka We Ortega en 2017, « El3ab Yala » (« Joue ça, mec ») qui cite sa chanson « Haba Fauq We Haba Taht » (« Un peu plus haut, un peu plus bas »).

Bienvenue Père Nixon, ô toi, celui du Watergate

Le jour où tes espions t’ont accueilli, ils ont organisé un grand spectacle

Dans lequel les prostituées convulsaient et Shaykh Shamhuwrash* possédait le meneur du zar

Alors que le défilé se poursuivait, un entourage d’araignées avançait sans bruit, dans l’ordre où elles se trouvaient

De cercle en cercle, l’interminable mulid** débutait

Ô, famille du Prophète, bénissez-nous. »

* le diable, allusion à Anouar El Sadate

** ou Maoulid, fête religieuse de plusieurs jours

« Nixon Baba », Sheikh Imam 1974

(traduction libre du traducteur en français d’après la traduction en langue anglaise d’Andrew Simon)

Sheikh Imam (1918-1995), né Muhammad Ahmad ‘Issa, était un chanteur et compositeur issu des classes populaires qui gagnait sa vie en récitant le Coran. Son rôle de porte-voix des gauchistes, qu’on lui a attribué grâce aux chansons interprétées en collaboration avec le poète de langue vernaculaire Ahmed Fouad Negm, l’a conduit en prison sous les régimes des présidents Nasser et Sadate. « Pendant le règne de Sadate, les cassettes d’Imam n’étaient pas disponibles à la vente dans les magasins, les kiosques ou chez les vendeurs de rue, écrit Simon. En réalité, ce sont ses auditeurs qui les produisaient loin des studios professionnels insonorisés. Ce sont les universités égyptiennes, les manifestations politiques, les clubs associatifs, les appartements des artistes et les maisons des amis qui ont servi de studios de fortune pour enregistrer les chants d’Imam. »

Si Imam n’est jamais devenu la voix des masses populaires, il est internationalement connu pour sa chanson « Nixon Baba » (« Père Nixon »), une relecture toute personnelle de la visite égyptienne du président Nixon en 1974. Alors que les comptes rendus officiels saluent l’événement comme le début d’une nouvelle ère dans les relations entre les États-Unis et l’Égypte, prétendument célébré et accueilli par tout le peuple égyptien, Imam en distribue sa bande-son alternative et vulgaire. Simon explique : « dans un des couplets, la chanson compare l’arrivée de Nixon à un “zar” – une cérémonie pour exorciser les esprits – dans laquelle les officiels du défilé apparaissent sous la forme d’araignées se faufilant aux côtés de prostituées convulsives. Sadate, figuré en diable, possède la femme chargée de le vaincre et dirige le spectacle théâtral. Puis, dans un second couplet, l’accueil de Nixon revêt les atours d’un cortège nuptial, le “zaffa”. Le président américain joue le rôle du marié de la dernière chance, une figure pathétique sur laquelle Imam crache de manière audible. »

Aujourd’hui encore, la version de l’événement proposée par Imam perdure, parfois remixée dans des genres plus contemporains, sa vulgarité poétique révélant toujours la même vérité partagée par de nombreux Égyptiens et Égyptiennes, qui considéraient la visite de Nixon comme une vaste farce. Comme l’écrit Simon, « trop souvent, les chercheurs rassemblent des productions culturelles, qu’il s’agisse de films, de romans, de dessins animés, de poèmes ou d’innombrables autres objets créatifs, dans le seul but d’illustrer ce que l’on sait déjà sur le Moyen-Orient et le riche passé de la région. […] Dans le cas d’Imam, à l’inverse, on voit comment des enregistrements informels sur cassette remettent en question ce que nous croyons savoir, ou, dans ce cas, le “récit officiel” du gouvernement égyptien sur la visite de Nixon. »

La cassette fête ses 60 ans cette année et en Égypte, on devrait se souvenir d’elle comme le média qui a permis à la musique populaire de subvertir la censure, d’ébranler les murs érigés par la « haute culture » et de créer une nouvelle forme d’indépendance. Une indépendance du langage et de la pensée politique des classes populaires qui a littéralement changé la bande-son de l’histoire. Elle a popularisé une sorte de « vulgarité » qui a été la bande sonore de l’Égypte pendant cinq décennies, racontant les histoires des gens ordinaires, dansant à pieds joints sur les nerfs de ces patriarches conservateurs qui ont sans cesse essayé de mettre en sourdine les vérités sonores de l’Égypte, en vain.

______________________________________________________________________

Retrouvez les travaux d’Andrew Simon sous son profil Dartmouth et sur Twitter. Son prochain livre sera d’ailleurs une biographie de Sheikh Imam, et il est preneur de toute anecdote sur cet artiste aveugle et dissident politique.

*Media of the Masses: Cassette Culture in Modern, Stanford, 2023.