Si certains accords peuvent soigner l’âme, Abdullah Ibrahim est un maître-guérisseur. Durant toute sa carrière, le pianiste sud-africain n’a cessé de prêcher un répertoire personnel et poétique qu’il continue d’explorer sans jamais lasser. Démonstration avec ses deux nouveaux albums : The Balance (avec Ekaya, son groupe de toujours) et Dream Time, en solo.

A bien des égards, la trajectoire du pianiste sud africain Abdullah Ibrahim tient lieu de miracle parmi les parcours de ses contemporains. En 70 ans de carrière, ni l’exil en Suisse, ni la vie à New York ne l’ont fait dévier de sa ligne. Après les sursauts bop des débuts des années 50, il a très vite privilégié l’économie des notes et la délicatesse du toucher aux démonstrations de virtuosité. Fidèle à son pays comme à ses convictions, il a déployé un art de l’exploration intérieure guidée par la paix. À la fois manifestation de sa liberté et cause de sa répression, la musique a été le symbole de la lutte d’Abdullah Ibrahim durant l’apartheid. Comme aux Etats-Unis, le jazz fut en Afrique du Sud un espace de revendication, mais loin des dérives très caractéristiques du pays du self made man, Abdullah Ibrahim n’a jamais cédé aux sirènes du divertissement, souscrivant à l’idée que la musique est affaire de spiritualité et source de guérison.

Importée par des missionnaires afro-américains, qui dans leurs bagages emportèrent le gospel et les spirituals, l’Église méthodiste africaine fut adoptée par la grand-mère de Abdullah Ibrahim qui en monta une branche locale à Cape Town. À l’église, elle et sa fille jouent du piano.

Le jeune Abdullah insiste pour s’y mettre lui aussi. Cette influence américaine ne lui fera pas oublier ses racines sud-africaines vers lesquelles il revint vite chercher de l’inspiration après avoir, dans les années 50-60, traversé le swing en big band avec les Tuxedo Slickers, puis le be bop avec les Jazz Epistles (avec, entre autres, avec Hugh Masekela). En partie tirées du folklore local, les mélodies du pianiste africain sont immédiatement identifiables, déployées avec lenteur et douceur plutôt que dans la colère. Tout l’y autorisait pourtant. Sous le régime de l’apartheid, Abdullah Ibrahim fait l’objet d’arrestations fréquentes : métis, il pâtit aussi de la crainte qu’éprouvaient les autorités pour le jazz et ses acteurs qui, par leur liberté de conscience, incarnaient le bourgeon d’une éventuelle rébellion, et le symbole d’une mixité raciale tant honnie par le régime. A l’opposé de la vie d’un Charles Mingus qui, de l’autre côté de l’Atlantique, perdait patience devant les injustices subies par les noirs, le pianiste sud-africain donne à la sienne le sens d’une quête vers la tranquillité. Menacé, il multiplie les aller-retours entre l’exil (européen et américain) et sa terre natale au gré des circonstances politiques. Parti en 1962, deux ans après après le massacre de Sharpeville, alors que les jazzmen sont harcelés par les autorités et que Nelson Mandela est emprisonné, il revient à la fin des années 60 avant de repartir en 1976, alors que sa composition « Mannenberg » est adoptée comme un chant de lutte et devient l’hymne officieux de la révolte de Soweto en 1976. A New York, il affiche publiquement son soutien pour l’ANC et se banni par le gouvernement sud-africain. Peut-on imaginer la violence d’un tel acte sur celui qui le subit ? Avec l’exil naissent des sentiments ambigus envers le pays qui l’exclut : loin de chez lui, Abdullah Ibrahim cultive un son où se murmurent les accents du folklore sud-africain.

Ekaya, le foyer éternel

En 1984, il fonde la formation Ekaya, dont le nom signifie « le foyer », « la maison » ou le « pays natal » et qui est devenu, avec le temps et la multiplication des albums, un axe majeur et un médium privilégié de son jazz des townships, dont l’indicateur géographique est à la fois très ouvert et réducteur : Abdullah Ibrahim observe des similitudes dans la samba et les musiques d’Afrique du Sud. Elles trouvent leur origine dans la route des esclaves partis d’Angola vers le Brésil mais aussi vers Cape Town. Carrefour mondial des échanges par son port, la ville sud-africaine fut un premier territoire de richesse culturelle pour le pianiste dans l’œuvre duquel se retrouvent la musique africaine d’origine xhosa, des peuples Khoi ou San, de la musique religieuse chrétienne européenne, du gospel, du jazz ou de la musique musulmane (la religion a été importée au Cap par la communauté indonésienne à partir de la fin du 17ème siècle, NDLR). Avant même de voyager, Abdullah Ibrahim avait déjà toute la richesse de son œuvre à portée de main. Sa conversion à l’Islam, à la fin des années 60, apportera un peu plus de profondeur à son champ d’influences. Celui qui se faisait appeler Dollar Brand par les marins auxquels il achetait des disques de jazz sur le port de Cape Town, sera désormais Abdullah Ibrahim et inclura dans son répertoire des références directes à l’histoire musulmane. Dans The Balance, son dernier album, « Tuang Guru » redonne par exemple vie à la mémoire d’un Prince musulman d’Indonésie qui fut emprisonné sur Robben Island (bagne tristement célèbre où fut enfermé Mandela) avant de s’installer à Cape Town où il fonda une école coranique. « Nous, les musiciens, sommes des historiens. Nous enregistrons nos expériences et notre histoire dans notre musique » analyse le pianiste dans une interview de 1995, un an seulement après l’élection de Nelson Mandela, le premier président noir en Afrique du Sud. A travers son histoire personnelle, le pianiste met en lumière l’histoire collective. « Dreamtime », en ouverture de The Balance, ou comme titre de son album solo à paraître au mois d’août, rappelle l’espoir des peuples autochtones d’Afrique du sud pour qui les chansons traditionnelles étaient appelées « our dream time ».

Musique de rêves et de revendication, espace de liberté, l’œuvre d’Abdullah Ibrahim n’a pas fondamentalement changé avec le temps. Son interprétation, oui. À tendances méditatives, ses harmonies singulières ont été le symbole d’une quête de sérénité exacerbée après sa conversion à l’islam, alors qu’il sentait que son mode de vie, et un manque spirituel, faisaient décliner sa santé. Spirituelle, bande son de la lutte anti-apartheid, sa musique prend aujourd’hui des airs de célébration : de la liberté d’être soi-même, d’être fidèle à sa culture et à son histoire. Persistant et sûr de ses choix, Abdullah Ibrahim a cultivé sa signature comme seuls les géants de la musique savent le faire. D’ailleurs, rares sont les confrères à qui il a explicitement dédié des morceaux : Monk, Coltrane et surtout Duke Ellington sont des exceptions. C’est dire la sphère dans laquelle évolue le pianiste sud-africain. Du Duke, qui l’a révélé au monde après l’avoir entendu en trio à Zurich en 1963, on sent une influence autant dans la science de la composition que dans la prédilection pour un répertoire personnel. Quitte à virer à l’obsession. Ce qui a le mérite de le rendre immédiatement reconnaissable.

Outre la délicatesse de son toucher et la mélancolie légendaire qui règne chez lui, chaque nouvel album est l’occasion pour lui de ré-explorer sous un nouveau jour des compositions maintes fois entendues. The Balance compte ainsi une majorité de compositions déjà connues : « Song for Sathima », « Devotion », « Nisa » « Tonegawa », « The balance » avaient toutes été enregistrées sur des albums précédents sans que le pianiste ne tombe dans les écueils de la routine: « Nous nous poussons à sortir de notre zone de confort, dans le but de présenter à nos auditeurs notre effort pour atteindre l’excellence. Nous voulons nous livrer en dépassant les barrières de nos égos. Ce n’est pas du jazz, pour nous c’est un processus de transcendance des barrières. Techniquement, c’est d’un très haut niveau, mais il y a de la simplicité dans la complexité afin que les auditeurs puissent se lier à la musique. Elle suit le rythme naturel de l’univers. » relate Abdullah Ibrahim à propos de son dernier album. L’air de rien, c’est sur l’une des caractéristiques essentielles de son œuvre qu’il met le doigt et à laquelle il avait déjà fait référence pour justifier son éloignement très rapide des aventures du free jazz lorsqu’il s’installa aux Etats-Unis dans les années 60 : « on réalise très vite qu’il n’y a pas de secret, simplement des bases. Quand vous avez tout ce bagage technique derrière vous, il n’est pas nécessaire d’en montrer sa totalité. Il est sous-entendu dans une seule note si vous la jouez avec sincérité ». Simplicité que l’on ne retrouve nulle part autant que dans ses enregistrements en petite formation ou dans ses solos qui sont l’autre axe majeur de son parcours.

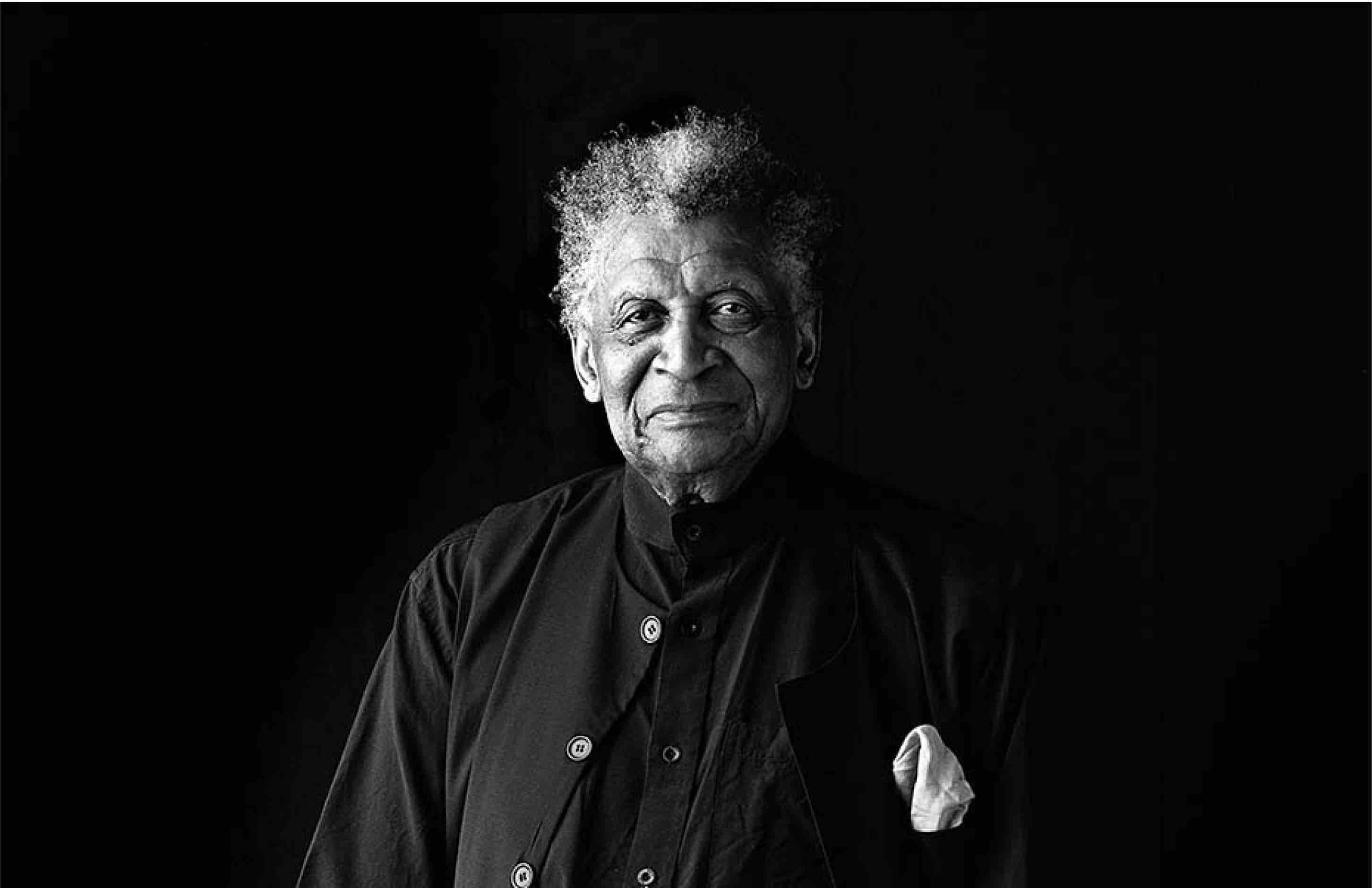

Abdullah Ibrahim (c) David Sinclair

Le solo, geste d’indépendance

Pour Abdullah Ibrahim, toute occasion est bonne pour se retrouver seul devant son piano. Les concerts et les enregistrements avec Ekaya n’y échappent pas. Aussi est-ce le cas dans The Balance, que le pianiste ponctue de morceaux en solo. Mais il y a longtemps qu’il accorde une attention exclusive à cet art solitaire. Au début des années 60, après qu’une partie des Jazz Epistles s’est exilée à Londres, Abdullah Ibrahim trouve à Cape Town un garage meublé d’un piano, d’une batterie et d’un lit… et pratique 20 heures par jour pendant un an. Il pose ainsi les fondements d’une musique habitée, dont sourd une voix puissante intérieure – faut-il s’étonner d’apprendre qu’il aurait inspiré Keith Jarrett dans les années 70 ? C’est à cette époque que la ligne directrice de sa vie se dessine. Abdullah Ibrahim n’a besoin de personne pour réussir. Elevé par ses grands parents qu’il croyait être ses parents, et sa mère, qu’il prenait pour sa sœur, dans le quartier très pauvre et multiculturel du district six, l’enfant « coloured » (métis) a pris le cap de l’élévation sociale par la persévérance dans l’effort. Coûte que coûte, tenir en haleine les auditeurs par l’économie de notes et les arpèges impressionnistes, cultiver la maîtrise de soi comme un outil du bien-être.

En 1981, il monte son propre label, baptisé Ekapa (« Cape Town » en langue xhosa ) : plus tard, une académie de musique où les arts martiaux sont aussi enseignés ! Des initiatives qu’il analyse rétrospectivement comme un geste vital d’indépendance : « L’une des raisons pour lesquelles j’ai survécu est que je sais gérer seul mes affaires ». Dream Time, son nouvel album solo, ne dit pas le contraire. La poésie d’Abdullah Ibrahim ne résonne jamais autant que dans les nuances des improvisations qu’il mène seul, laissant le temps en suspens. Il s’y révèle maître conteur. Qui l’a déjà vu seul sur scène sait qu’il rend magiques ces moments d’introspection que rien ne presse, et où se dessine un rapport au temps fort éloigné des conceptions occidentales. Dans les blues sud-africains et les morceaux aux allures de prière tirés d’hymnes protestants revisites sur un beat dansant, aux harmonies simples de Cape Town, Abdullah Ibrahim favorise le recueillement par la force de la répétition de motifs lancinants. Il a la main gauche cérémoniale, plus appuyée que la droite, légère, d’une virtuosité chantante. Tout au long des vingt titres de Dream Time, qui s’enchaînent sans discontinuer, et dans lequel on reconnaît ses classiques – « Blue Bolero », qu’il reprend ici à quatre reprises, « Nisa », « Dream Time », « Sotho Blue », « For Coltrane » – Abdullah Ibrahim insuffle une énergie qui pousse à l’introspection avec une compréhension toute africaine de ce qu’est la musique : « En Afrique, nous avons la chance d’avoir des anciens qui comprennent la dynamique de l’invisible. C’est une pratique profondément spirituelle. Et la musique n’est rien d’autre que ça. » On ne saurait mieux dire. Ou alors si, mais avec un piano.

The Balance, sortie le 28 juin via Gearbox, à écouter ici

Dream Time, à paraître le 23 août via enja

Lire ensuite : Jazzmen fous d’Afrique : les pionniers du voyage initiatique en Afrique