Épisode 5. D’Art Blakey à Randy Weston en passant par Louis Armstrong et Duke Ellington, retour sur les pionniers du jazz américain qui foulèrent la terre africaine pour y retrouver une source d’inspiration.

Une : Louis Armstrong devant les pyramides d’Égypte

« Voilà trente-cinq ans que j’écris de la musique africaine, et enfin me voilà en Afrique ! Mon bonheur, ce serait que tous ces gens comprennent ce que cela signifie quand nous allons leur jouer “La plus Belle Africaine”, car je ne l’ai composée que dans l’attente de ce moment-là ! » Duke Ellington ne masque pas sa joie lorsqu’au printemps 1966, à, l’automne de sa vie, il débarque enfin sur le continent invité par le Président Senghor au festival des Arts Nègres de Dakar. Ce n’était que l’aboutissement d’une vie, où l’Afrique s’inscrivit à plus d’un titre : dès 1947, le père de la « jungle music » composait une Liberian Suite afin de célébrer le centenaire de l’indépendance du pays où s’installèrent des déportés émancipés, après avoir fait la traversée en sens inverse de l’aussi terrible que fécond Atlantique noir. Et en 1970, le noble jazzman composera Afrique, un thème extrait de la formidable suite Afro Eurasian Eclipse, dont le roulement constant des tambours semble bien battre le rappel des esprits des ancêtres, et le piano marteler ce retour au pays, une Afrique fantôme, longtemps fantasmée par une diaspora disséminée aux Amériques.

Si depuis un quart de siècle, les tournées ou séjours en Afrique (de Steve Coleman en Égypte à Elvin Jones en Guinée, sans compter les bluesmen au Mali…) sont quasiment devenues des passages obligés, si les rencontres entre des musiciens des deux rives de l’Atlantique sont devenues des classiques (d’Herbie Hancock à Jack DeJohnette…), il fut un temps où cela était une autre histoire.

Duke Ellington à Dakar, 1966/ Library of Congress

Art Blakey, Armstrong : les messagers du jazz en Afrique

Charlie Parker dit on en rêva sans jamais y parvenir. Ce ne fut pas le cas d’Art Blakey, qui fut l’un des tout premiers à s’y rendre, lors d’un initiatique trip entre 1948 et 1949 entouré de pas mal de mystère. Rares sont les témoignages du batteur à propos de ce voyage, si ce n’est pour dire qu’il s’agissait là d’une quête philosophique plus qu’esthétique. Tony Allen lui s’en souvient, même s’il ne rencontra pas celui qui deviendra l’un de ses maîtres aux baguettes. « De ce que je sais, il est passé par le Ghana, pas au Nigeria. J’ai lu des textes là-dessus, mais j’étais encore très jeune. » Devenu adulte, le batteur aux quatre mains de Fela fit ses armes notamment au sein d’un groupe baptisé les Nigerian Messengers, dont le nom renvoie aux « messagers du jazz » d’Art Blakey… Quant à ce dernier, même s’il prétend ne pas avoir été marqué par les tambours, on ne peut manquer de relever que dès 1953 il enregistre une série d’albums pour Blue Note où l’Afrique entre sérieusement en pistes : Drum Suite, Orgy In Rhythm et surtout African Beat, avec notamment des musiciens sénégalais et Nigerians, mais aussi un jeune homme qui lui aussi ira plus tard fouler les terres africaines : le saxophoniste Yusef Lateef. Art Blakey se fait alors appeler Buhaina ! Difficile d’être plus explicite…

Armstrong, son épouse Lucille, avec le Premier ministre Nkrumah, DR

« J’ai en revanche eu la chance d’être face à Louis Armstrong, en 1960, au moment de l’indépendance », poursuivait Tony Allen lors de notre rencontre à l’occasion de son récent album en hommage à Art Blakey. Ce n’était pas la première fois que le trompettiste faisait le voyage. En 1956, celui qui fut couronné « King Zulu » de La Nouvelle-Orléans foula la terre ancestrale, accueilli comme un roi et porté en triomphe par une foule. Deux jours, le séjour fut court : il eut néanmoins le temps de délivrer son message (en musique, s’entend) au futur père de l’indépendance Kwame Nkrumah, lui dédicaçant Black and Blue, et joua avec l’un de ses disciples, le fantasque ET Mensah (l’imparable All For You de ce dernier est une paraphrase du Sly Mongoose de Parker, lui-même inspiré d’un thème populaire caribéen).

D’émouvantes vidéos témoignent de ce passage (il se rendit aussi au Congo) qui, pour bref qu’il fût, marqua durablement les esprits. « Moi comme d’autres musiciens de ma génération avons ajouté des influences jazz au highlife et à la musique traditionnelle des Fanti. », témoignait ainsi en 2017 le Ghanéen Ebo Taylor, très tôt influencé par les guitaristes américains, Wes Montgomery en tête.

Au fil des années 1950, les orchestres du continent (African Jazz, Bembeya Jazz, OK Jazz…) vont adopter l’étiquette « jazz », gage d’une modernité noire plus que réel désir de swinguer à la manière des lointains cousins de la diaspora. On en trouvera bientôt les échos autant en Éthiopie qu’au Mali, du côté de Kinshasa comme à Dakar. « Tous ces groupes ne jouaient pas strictement du jazz, mais un mélange de beaucoup de choses, avec un peu de jazz ! À commencer par les Cool Cats de Sir Victor Olaiya, avec qui j’ai joué », relativise ainsi Tony Allen.

Tony Allen © Tore Sætre

En revanche, ces premières présences afro-américaines auront certainement nourri un désir d’aller plus loin chez les futurs jazzmen en quête de racines. C’est en tout cas le sillon que vint creuser Steve Reid, natif du Bronx et grand fan d’Art Blakey. Celui qui tint les baguettes derrière James Brown, Miles Davis et Sun Ra s’aventura dès les années 60 en Afrique, un périple de trois ans qui l’emmena du Congo à l’Égypte, durant lequel il croisera Fela Kuti, mais aussi le séminal Guy Warren et l’Alpha Jazz Band. Près de quarante ans plus tard, en 2007, cet artiste engagé sur les fronts de l’expérimentation reviendra d’ailleurs au Sénégal enregistrer, avec le renfort de musiciens locaux, un superbe Daxaar.

Steve Reid, détail de la pochette du disque Nova

Quant à Armstrong, il reprendra donc son bâton de pèlerin en 1961, cinq ans après son premier passage : cette fois, en tant que « jambassador », pour une longue tournée financée par le Département d’État, le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, jouant dans pas moins de 12 pays et 27 villes d’un continent qui célébrait alors ses indépendances. Le trompettiste (comme Dizzy Gillespie au Moyen-Orient par exemple) est alors en mission pour porter la bonne parole des États-Unis, où pourtant la ségrégation sévit. S’il ne fait aucun doute de l’engagement du grand Louis pour le peuple blues, il n’en reste pas moins que cette situation était des plus paradoxales.

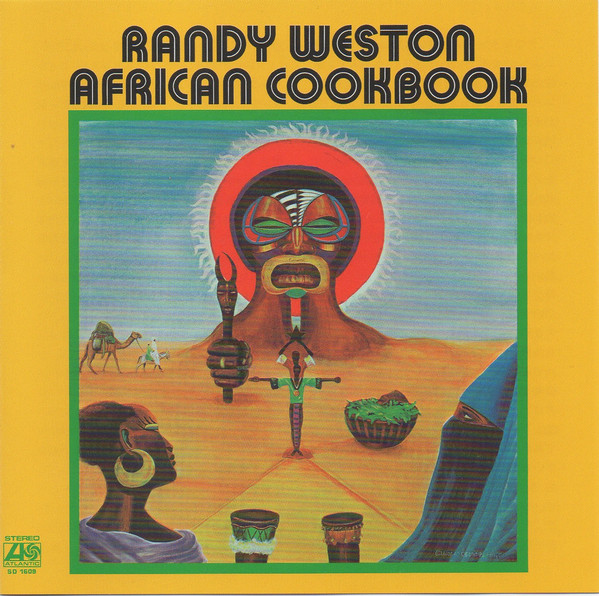

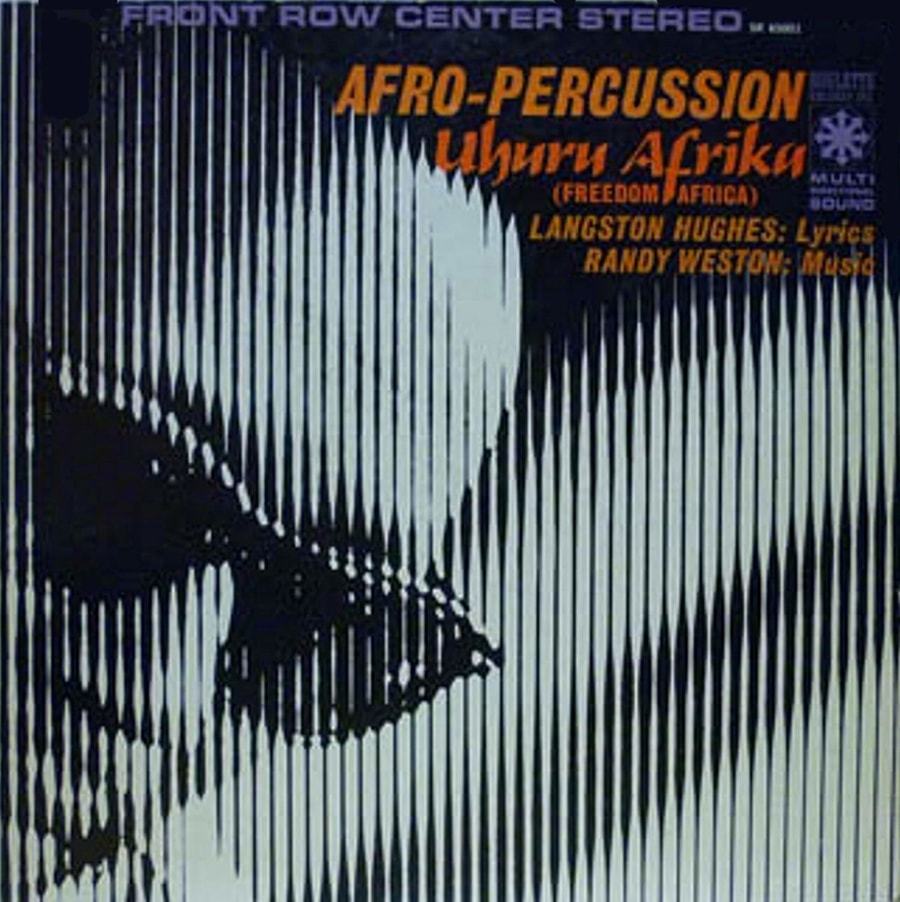

Randy Weston, jazzmen panafricain

La même année 1961, Randy Weston foule lui aussi le continent après avoir été initié par l’arrangeuse Melba Liston et surtout sevré d’afrocentrisme par un père proche de la pensée de Marcus Garvey. Le géant de Brooklyn, adepte d’Ellington, arpente ainsi dix-huit pays : le Congo, le Ghana, la Guinée… L’heure est aux travaux pratiques pour celui qui un an plus tôt a signé Uhuru Afrika, où affleure déjà l’influence du highlife. Ce classique de sa pléthorique discographie constitue un pas décisif vers la mère Afrique : dans cette large suite, il intègre à son dispositif orchestral toute une batterie de percussions, mais aussi des rythmes issus des traditions ouest-africaines. Le poète Langston Hugues en signe les notes de pochette, ainsi que les paroles d’une explicite African Lady, soulignant la dimension panafricaine de Weston, pianiste certes, mais aussi activiste.

Dans ces années marquées par les luttes pour les droits civiques, il fonde d’ailleurs à New York l’African American Society, association visant à « revendiquer la culture afro-américaine, mais aussi les concepts d’émancipation en Afrique ». Bien conscient que l’Atlantique noir est devenu un océan de créations après avoir été le théâtre de la douloureuse expérience de la déportation des esclaves, Randy Weston ne va jamais cesser ses allers et retours avec le continent originel, installant même un club de jazz à Tanger en 1967. De ce terreau fertile il va tirer les lignes de force de son écriture, haute en couleurs mélodiques et puissante en termes rythmiques. De même que les titres de ces albums font référence à l’Afrique (African Cookbook, African Nite, African Rhythms), la toponymie de son répertoire original l’indique à plus d’un titre : A Night In Mbari, The Three Pyramids And The Sphynx ou encore Lagos. Le grand port nigérian, il y demeurera en 1977 lors du FESTAC (Festival des arts et cultures noires) faisant le pèlerinage au Shrine, le temple de Fela qui accueille alors nombre de jazzmen (Don Cherry y fut aussi). Le grand raout panafricain qui vise à faire converser les Africains et leurs descendants s’inscrit parfaitement dans la démarche de celui qui fut marqué par la cosmogonie gnaoua, ces descendants d’esclaves « guinéens ». De Cheikh Anta Diop, l’érudit Weston fut un lecteur attentif, de Louis Farrakhan le paisible Randy sût mesurer les limites.

Jazz sous les pyramides

Vingt ans plus tôt, en 1957, Ahmad Jamal fraîchement converti partait lui aussi vivre une expérience spirituelle en Afrique, en Égypte et au Soudan. Un voyage initiatique pour celui qui sera dès lors empreint de la sagesse soufie, dont témoigne encore aujourd’hui un discret portrait dans sa maison du Massachusetts. C’est aussi sur la terre des Pharaons, mythique première dynastie du Black Power, que se posera en 1971 Sun Ra, avec son Arkestra. Au cours de cette tournée, il échangera avec un disciple, la pianiste percussionniste Salah Ragab : à la tête de son Cairo Band, ce dernier élabore dès lors une étrange mixture aux confins du jazz et des arabesques, une forme d’Égyptien Jazz résumé dans le LP Ramadan In A Space Time. Gourou de l’afrofuturisme, le visionnaire Sun Ra était versé dans l’ésotérisme teinté d’égyptologie, y trouvant une indéniable portée symbolique : l’Afro-Américain peut être fier de ses origines, l’homme noir a une grande histoire, contrairement à ce que put dire l’hérétique Sarkozy. Un tel message n’est pas sans rappeler celui de son héros : Duke Ellington. Celui-là même qui, un an avant sa mort en 1974, se rendra en guise d’ultime pèlerinage à Addis-Abeba, le saint de saints pour tout érudit franc-maçon soucieux d’émancipation.

Découvrez les autres épisodes de notre série Jazzmen fous d’Afrique par Jacques Denis.

Jacques Denis est sur Twitter.