La belle idée que de créer une nouvelle entité dédiée au jazz en version ouverte. C’est l’enjeu que s’est fixé Antoine Rajon avec Komos, dont les premières sorties tracent l’horizon esthétique à venir, en revisitant les répertoires de quatre musiciens nourris de bien des influences, à commencer par celles de l’Afrique. Présentation.

La belle idée que de créer une nouvelle entité dédiée au jazz en version ouverte. C’est l’enjeu que s’est fixé Antoine Rajon avec Komos, dont les premières sorties tracent l’horizon esthétique à venir, en revisitant les répertoires de quatre musiciens nourris de bien des influences, à commencer par celles de l’Afrique. Présentation.

Photo, de gauche à droite : le guitariste Sibusile Xaba, Antoine Rajon, et le chanteur Naftali

Comment est né ce nouveau label ?

J’ai proposé l’idée de Komos à l’été 2018 à Olivier Poubelle (producteur et patron de plusieurs salles de concert et d’un studio à Paris, NDLR) au vu de ce qui se passait sur la scène anglaise. Il me semblait évident qu’il fallait faire quelque chose en version française, d’autant que tout ce qui est produit outre-Manche n’est pas forcément excellent. En France, il existe un énorme vivier de musiciens, souvent installés en collectifs ou compagnies, et quelques labels qui produisent, mais de façon plutôt classique. Mon idée était plutôt de sortir des chapelles, ce qui convenait tout à fait Olivier Poubelle qui venait de racheter Buda Musique. Nous avons commencé par publier deux rééditions. La première c’était Jom Futa, une rencontre emblématique de notre ligne : Jo Maka, Cheikh Tidiane Fall et Bobby Few, des afro-parisiens. Ce disque de la fin des années 1970 est du niveau de ceux sur Strata East, aux États-Unis, mais avec une réelle couleur africaine, moins mythifiée. Et puis Nakara Percussions, un super LP de percussionnistes longtemps resté sous le manteau, mais qui trace un pont avec le jazz.

Pourquoi ce nom, Komos ?

Il s’agit des célébrations extatiques, des processions dionysiaques avec des chants, ce que l’on voit souvent sur des vases grecs. C’est aussi un rappel à l’identité de la société qui l’héberge : Asterios (production de spectacles, NDLR). Ce nom donne aussi une clef d’écoute : je souhaite faire des disques plus « physiques », qui soient plus connectés au corps qu’au mental. Plus que les rééditions, notre première mission est de faire de la production, avec des artistes français, mais pas exclusivement.

Les quatre premiers disques (voir plus bas) que vous avez enregistrés sont des hommages à quatre musiciens qui ont fréquenté Paris. Comme une carte de visite représentative ?

Pour lancer le label, je voulais le relier à une histoire plus ancienne, celle de musiciens qui représentent ce jazz libre, sans frontières. J’en ai choisi quatre de manière très subjective, mais tous sont des gens hors cadre que ce soit Henri Texier, avec sa période nouveau folklore et une empathie pour l’Afrique, Don Cherry, le musicien voyageur par excellence, Randy Weston, dont le jazz est très imprégné d’Afrique, et Marion Brown, un musicien qui a multiplié les expériences notamment en France. Pour les interpréter, j’ai choisi quatre formations/musiciens tout aussi divers. À terme, il s’agit de produire des musiciens qui ne sont pas forcément des bons élèves du conservatoire, mais plus des personnalités, avec un esprit. Et sortir du milieu uniquement parisien. Je crois que c’est le cas avec les quatre premiers.

Pour la suite, vous avez d’ailleurs enregistré le disque d’un Sud-Africain…

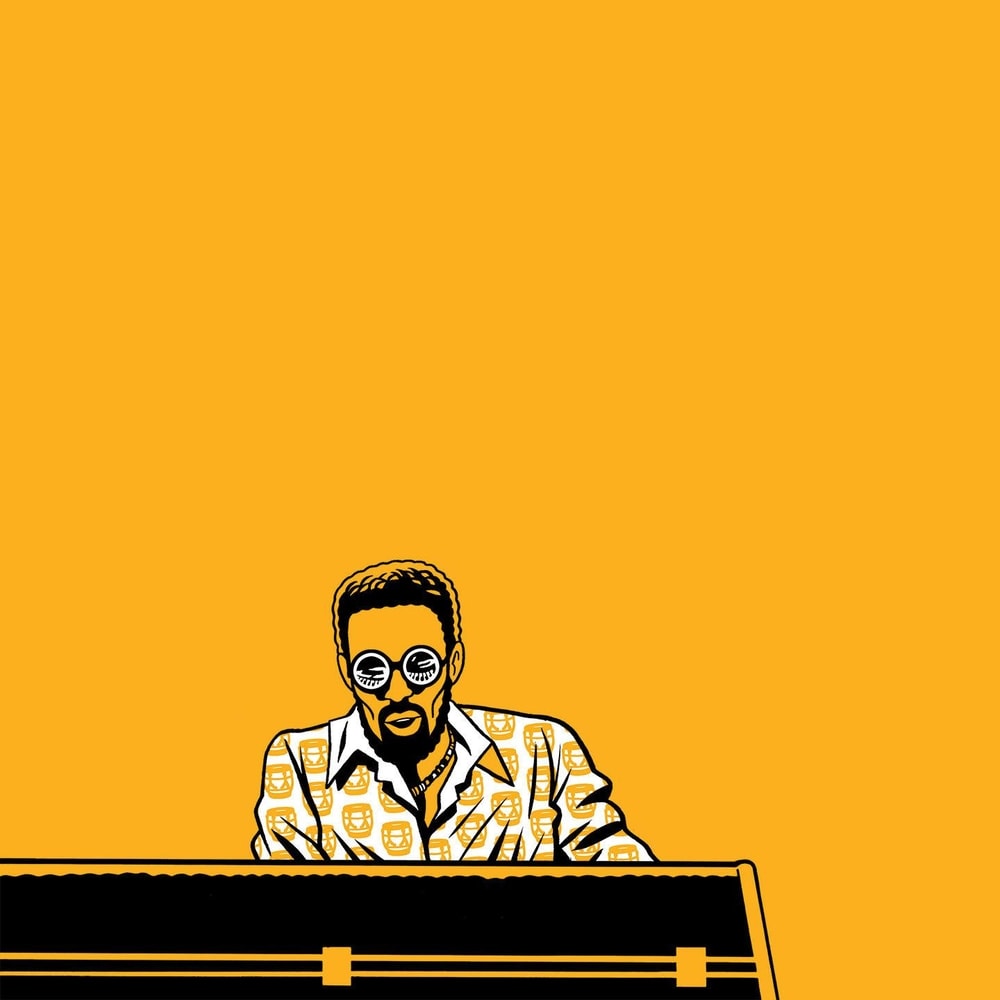

Nous avons d’ores et déjà produit deux autres disques, à paraître au début 2020. Un double album avec le Sud-Africain Sibusile Xaba qui invite sur un titre Shabaka Hutchings pour une longue et improbable improvisation d’une vingtaine de minutes : aucune préparation, juste de la respiration du feu avant de se lancer. Sidérant ! Les trois autres faces sont avec le groupe de Sibusile et son chanteur Naftali, deux voix, une guitare, constituées de transes zoulou, mais dans une approche jazz. L’autre disque sera celui de Human Songs, un groupe toulousain avec trois trentenaires dont Pascal Celma, le leader, et un chanteur co-compositeur, Cyprien Zéni d’origine réunionnaise et et camerounaise. Il a vingt-trois ans, il a grandi dans le gospel, avec une hérédité assez exceptionnelle : son grand-père maternel est l’un des créateurs du sega, Max Laope, très connu à La Réunion, et sa grand-mère paternelle était l’une des grandes chanteuses traditionnelles camerounaises que l’on invitait dans tout le pays. À l’écouter, il en a gardé quelque chose…

L’Afrique demeure malgré tout un marqueur du label…

La singularité de Paris reste l’ouverture vers l’Afrique et les Caraïbes, même s’il n’est pas question de s’enfermer dans une catégorie bien précise. Le jazz est une musique qui par nature se nourrit fortement des influences extérieures, et le continent est très présent en France depuis longtemps. J’aimerais d’ailleurs beaucoup réaliser un disque dans l’esprit du joueur de oud et bassiste Ahmed Abdul-Malik, quelque chose qui a à voir avec le Moyen-Orient et le Maghreb.

Il y a aussi une unité de lieu puisque tout est enregistré dans les mêmes studios…

Nous pouvons nous appuyer sur le studio Pigalle, qui appartient également à Olivier Poubelle : il s’agit d’en faire un espace de création, un lieu de vie, la centrifugeuse où l’on peut faire des happenings. L’idée c’est de créer une plateforme ouverte. Tout est enregistré avec le même ingénieur du son, Félix Rémy, en une prise directe. Il y a très peu de chirurgie, de postproduction, le mode opératoire est de capter l’énergie du moment en deux jours maximum. C’est en revenir au jazz des années 1960, en quelque sorte.

Le label étant l’émanation d’un tourneur, peut-on parler d’une volonté de synergie à 360 degrés ?

Non, ce sera le cas pour certains projets, mais pas tous. Nous sommes ouverts, et d’ailleurs le label est clairement dissocié de l’entité Asterios. On pourrait aisément signer des artistes qui sont au catalogue d’autres tourneurs. Le problème, c’est qu’il n’y a pas tant de tourneurs dans le jazz.

Cheick Tidiane Seck

Timbuktu, The Music of Randy Weston

Quoi de plus naturel que ce soit le Black Bouddah du Mali qui rende hommage à l’immense pianiste Randy Weston. Le premier, pour bien avoir pratiqué l’aîné, aborde son répertoire avec la connaissance et la distance adéquates : si le natif de Ségou s’attache à relever la qualité mélodique de Randy Weston, notamment imprégnée des rythmiques gnaoua, il parvient avec classe à y ajouter ses propres idées, d’érudits développements comme sur le thème titre, un duo de deux minutes à l’origine, qu’il étend à plus de neuf minutes, s’appuyant sur le rythme typique (takamba) de Tombouctou. Outre la présence de Manu Dibango, vénérable baobab du continent, on y découvre le saxophoniste ivoirien Yizih Yode, véritable révélation d’un recueil qui plus que ressasser le passé regarde vers demain…

Écouter ici.

Jonathan Jurion

Le Temps Fou, The Music of Marion Brown

Des quatre disques, c’est a priori le moins « évident », puis qu’il relie un saxophoniste américain inconnu du grand public à un pianiste guadeloupéen peu reconnu sous son nom. Et pourtant à plus de trente ans, Jonathan Jurion a du talent plein les mains, ce qu’il éprouve par l’exemple avec ce disque où il s’épanche sur le répertoire de Marion Brown, une versatilité esthète qui puise autant dans la soul que dans l’expérimental. Avec tambours ka, trompette et saxophone, le cadet marche dans ces traces gravées au cœur des années 1970, emprunte ses multiples voies par la face la plus jazz, comme sur le formidable Bismillahi ‘Rrahmani ‘Rrahim où brille l’Haïtien Jowee Omicil, ou Le Temps Fou, une merveille composée à l’origine pour une bande originale (une commande du cinéaste Marcel Camus) qui s’envole vers des sommets de lyrisme acidulé, pleinement en phase avec l’esprit de Marion Brown.

Écouter ici.

The Gritness Acoustronics

Mahakali, The Music of Don Cherry

Comment honorer le talent du pionnier Don Cherry, nomade en l’âme qui eut l’heur de s’aventurer tout autant sur les pistes africaines, sa trompette en poche, que vers le grand Orient, le même qui fut l’un des piliers du free jazz et sut se brancher avec les nouvelles de la pop synthétique ? Sans doute en ne cherchant pas à produire une copie conforme, mais bel et bien en construisant des ponts esthétiques hors norme. C’est toute la pertinence du producteur et multi-instrumentiste Gary Gritness que l’on a entendu il y a peu avec le maestro de la mbira Jacob Mafuleni, qui reprend aussi bien un raga hindoustani qu’un blues electro-pop eitghies, s’accompagnant au fil des plages d’une basse encrée dans le jazz comme d’une kora (Ballaké Cissoko, épatant en contrepoint sur Universal Mother) arrimée au Mandé. Mais point de trompette. Comme un signe avant-coureur d’un disque dans l’esprit plus qu’à la lettre.

Écouter ici.

Palm Unit

Don’t Buy Ivory Anymore, The Music of Henri Texier

Le titre composé par Henri Texier voici plus de vingt-cinq ans rappelle l’attachement de ce dernier au continent, pillé par tant. Le contrebassiste français fit ses gammes auprès de grands aînés afro-américains dès les années 1960, avant de sillonner son chemin, en enregistrant deux albums en solitaire qui feront date chez les aventuriers du son. On y entend avant l’heure le désir de folklore sans folklorisme, juste avec l’envie d’inventer de nouveaux horizons dans le bleu du ciel jazz. C’est bel et bien encore cet esprit que met en relief le quartette Palm Unit, constitué en 2017 pour saluer un autre précurseur (Jef Gilson qui fit un pont avec la musique réunionnaise il y a un demi-siècle). Sur les classiques pour chercheurs de son et de samples (les La-bas, Amir, le Piroguier…), le saxophoniste Lionel Martin (hurleur, qui fréquente les terres éthiopiques avec UkanDanz) et ses complices démontrent toute la vitalité d’un jazz, ouvert par nature, mais aussi soucieux de son passé : écoutez donc la vertigineuse mise en abîme Quand le blues s’en ira, disponible uniquement sur la version CD.

Écouter ici.