FELAGRAPHIE, une série en 3 volets. Retrouvez l’épisode 2 ici et l’épisode 3 ici

I

Une vocation de musicien

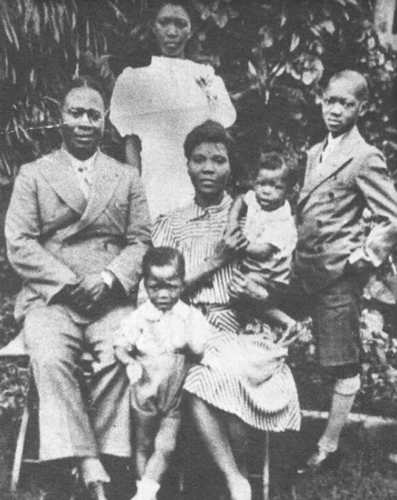

Les années d’enfance de Fela ? Une interminable corvée selon lui. La vie chez ses parents à Abeokuta, la capitale des Egba ? Un univers de contraintes quotidiennes, entre la messe, l’obligation de se tenir droit, d’être poli, de respecter les injonctions des adultes, etc. Dans l’école secondaire qu’ils dirigent, les époux Ransome-Kuti font régner une discipline de fer, appliquée à tous les élèves sans distinction. Aucune différence n’est faite entre les jeunes pensionnaires et les enfants de la maison, qui ont pour obligation, comme dans toute bonne famille à l’époque, d’appeler leur père « Sir ». La tendresse n’était pas au programme de l’éducation paternelle du pasteur “Daodu” Israël Oludotun Ransome-Kuti (1891-1955). Quant à la mère de Fela, Funmilayo Ransome-Kuti (1900-1978), elle sait se montrer tout aussi implacable, faisant pleuvoir les punitions corporelles à tout instant et pour les motifs les plus anodins.

Troisième enfant du couple d’enseignants, Fela avait 12 ans d’écart avec sa sœur aînée Dolupo et 11 ans avec son frère Koye. Seules deux années le séparaient de son cadet Beko, dont il était très proche. Tous feront leurs études en Angleterre, mais seul Fela ne choisit pas médecine. Dolupo sera infirmière à Lagos. Koye mènera une belle carrière de pédiatre, enseignant à l’université de Lagos, puis de ministre de la Santé de 1985 à 1993, avant d’intégrer l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Beko exercera comme médecin généraliste et s’impliquera dans le Mouvement radical des médecins. Sa clinique privée allait dispenser des soins aux populations démunies des quartiers pauvres de Lagos, son engagement et ses actions politiques lui valoir la prison. Cette génération Kuti n’est plus de ce monde.

Le « Club Sans Projet »

Fela n’a jamais vraiment aimé l’école. Sa réputation de forte tête s’impose dès l’enfance. Brillant dilettante, il ne fait que ce qu’il a décidé de faire, ne développe aucun intérêt pour la lecture, ni pour le travail quotidien… En revanche, très tôt il montre son amour du spectacle et des dispositions pour la musique. C’est le seul domaine dans lequel Fela excelle, héritant en cela de son père, bon pianiste, qui avait notamment composé l’hymne du peuple Egba.

Malgré les allures de garçon bien élevé que lui impose son éducation, Fela s’entend parfaitement à faire les 400 coups dans ses années de lycée. Alors qu’il fêtait son cinquantième anniversaire, il racontait à une poignée de journalistes : « J’ai toujours volé l’argent de ma mère et de mon père. Quand ils me pinçaient, ils me battaient comme plâtre. Mais ils avaient beau me battre, je continuais à les voler. Ils me battaient et je les volais. C’est mon père qui a réussi à me faire arrêter de voler son argent, tout simplement parce qu’il n’en avait plus… » Fela aimait ce genre d’humour scabreux qui le faisait exploser d’un rire contagieux : son père mort, comment continuer à le voler? Et de poursuivre en racontant que, comme sa mère gérait l’école, il y avait toujours beaucoup d’argent à lui voler et que plus elle le battait, plus il la volait. « Parce que je ne considérais pas cela comme du vol. Pour moi, c’était user des biens de ma mère : elle ne me donnait jamais d’argent et je n’avais nulle part où en trouver sinon à l’extérieur. Or je refusais d’aller voler à l’extérieur. J’ai donc continué à voler ma mère jusqu’à ce que je quitte son école… Et je ne suis pas devenu un voleur ! »

À 18 ans, Fela montre déjà sa soif de justice et son aptitude à fomenter la rébellion. Alors qu’un match de football amical a été organisé entre l’équipe de son école et celle de la police, les élèves qui veulent y assister sont refoulés à l’entrée du stade. On veut leur faire payer leur place. Or, ce sont eux qui assurent l’entretien de la pelouse et le terrain de l’école est fourni gratuitement. Pourquoi devraient-ils payer pour voir jouer leur équipe ? C’est l’argument que Fela développe devant ses camarades, qu’il convainc de le suivre afin de réparer cette injustice. La petite troupe se poste alors aux abords du stade. D’un coup de sifflet, Fela déclenche l’assaut. Pris par surprise, débordés par les étudiants en surnombre, les policiers qui contrôlaient l’entrée sont contraints de se replier.

Suite à ce petit exploit, dont il s’est tiré sans heurt, Fela fonde le Planless Club (Club Sans Projet) avec une belle brochette de déconneurs. C’est leur manière de s’opposer au Club des garçons sérieux, qui publiaient le journal de l’école. Eux ont pour projet de ne pas en avoir et pour seul idéal la désobéissance. Fela emprunte la voiture de sa mère pour emmener sa petite bande danser la nuit dans les boîtes de Lagos. Leur Club Sans Projet attire d’autres adhérents et édite son journal, le Planless Times. Les six garçons qui assurent le comité de rédaction de cette publication vaguement nihiliste deviendront tous des personnalités de la société nigériane.

Fela a 20 ans quand il achève ses études secondaires. Son jeune frère Beko, qui les avait commencées en même temps que lui, avait déjà intégré une faculté de médecine britannique. Fela n’est pas décidé : « Les matières qu’on m’avait enseignées étaient la Religion, la Littérature anglaise, le Yoruba, la Biologie, la Physique, la Chimie et les Arts (…), disait-il. J’étais incapable de faire quoi que ce soit. Alors je suis allé travailler comme employé de bureau au ministère du Commerce et de l’Industrie… Heureusement Beko m’a sauvé. J’étais alors un petit gars de Lagos comme les autres. Je n’avais aucune ambition. Ma mère m’avait payé un vélo et j’étais content comme ça… L’Angleterre, ça ne m’intéressait pas. Tout le monde y allait, même mes copains… Alors quand Beko a su que je me baladais à vélo dans tout Lagos, il m’a trouvé une école de musique en Angleterre. Il a écrit à ma mère et m’a dit qu’il fallait que je vienne à Londres par n’importe quel moyen pour passer mon examen. »

Londres, au conservatoire

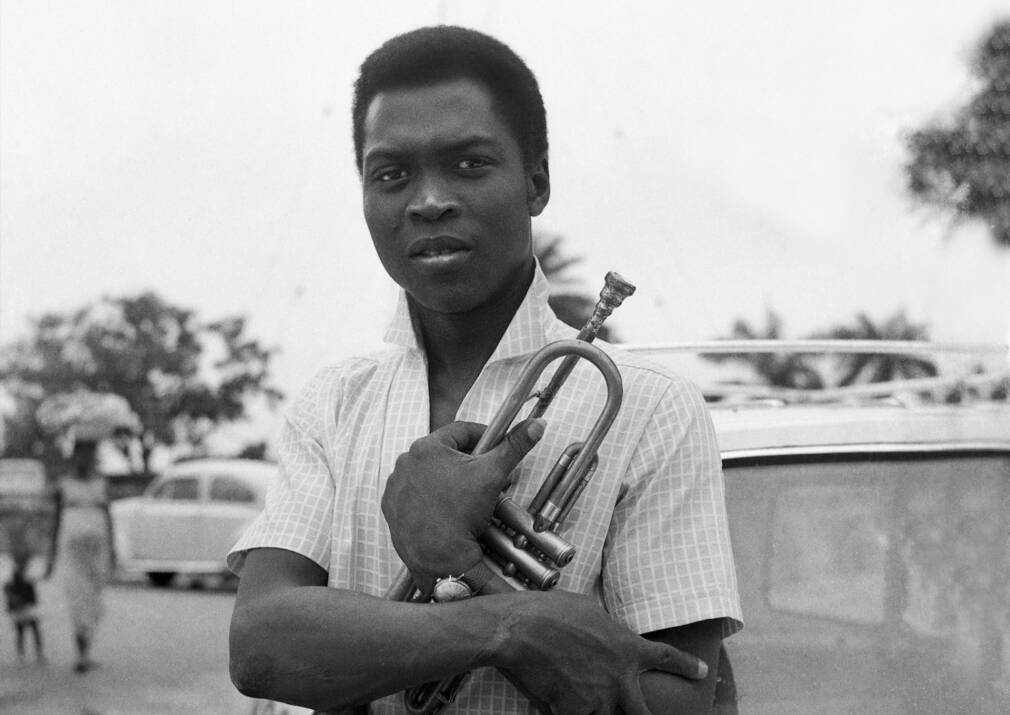

À la rentrée 1958-59, Fela débarque à Londres. Au Trinity College of Music, on lui enseigne la trompette classique, l’harmonie et le contrepoint. Ses difficultés en théorie musicale comme dans les épreuves écrites ne l’empêchent pas de décrocher son diplôme après quatre ans et demi d’études. À Londres, Fela expérimente le climat humide et froid de l’Europe du Nord, l’isolement loin de la vie communautaire de la concession familiale. Dans ce contexte, le jeune homme soignée, bien élevé, façonné par une éducation stricte, va se métamorphoser.

Portant le costume cravate, Fela était alors non fumeur, ne buvait pas d’alcool et se comportait très chastement avec les jeunes filles… Tout le contraire de Jimo Kombi Braimah, vieux copain de bringue à Lagos, qui le retrouve à Londres. Son aîné de trois ans, J.K. Braimah (dont le nom signifie “avocat”) connaissait le genre de loustic qui se cachait derrière la bonne mine du jeune Fela. Il l’avait guidé dans ses escapades en voiture au cœur des nuits chaudes de Lagos. Ce que Fela admirait par-dessus tout chez ce modèle de frère aîné, c’était son absolue désinvolture en toute circonstance.

Dans la plupart des clubs de Lagos, J.K. était chez lui. Chanteur, il se produisait régulièrement avec les Cool Cats, le groupe de Victor Olaiya, maître du highlife nigérian dont Fela était fan et qui l’avait parfois invité à chanter. Mieux, à Lagos, J.K. avait offert à Fela son tout premier contrat en le faisant participer à un enregistrement radiophonique de son groupe de potes, baptisé Kumba. Sans se ressembler, les deux jeunes gens se complètent à merveille.

Arrivé à Londres peu après Fela pour entreprendre des études de droit, J.K. devient son colocataire. Les deux amis ne tardent pas à former leur orchestre, baptisé par Fela : Koola Lobitos. Il y tient la trompette, J.K. la batterie et tous deux s’entourent de musiciens venus des Antilles anglophones et du Nigeria. Sur des airs de highlife, quelques compositions, des morceaux à danser et un peu de jazz, ils animent les fêtes et les bals d’étudiants. Koola Lobitos était le nom “hip” à la mode américano-cubaine de l’époque que Fela avait choisi. Koola fait référence aux Cool Cats. Lobitos signifie “louveteaux” en espagnol. On peut donc traduire Koola Lobitos, par les “Cools Petits Loups”.

Fela va vivre l’indépendance de son pays, le 1er octobre 1960, dans une relative indifférence. En revanche, l’arrivée du jazz cool qu’invente Miles Davis est l’influence majeure qui va marquer son jeu. Grand admirateur de Louis Armstrong, Fela découvre en Miles son modèle d’artiste bohème. Il affichera dès lors son ambition de se faire connaître comme trompettiste de jazz. Las, sa première expérience de bœuf dans un club londonien lui fait l’effet d’une telle douche froide, qu’il évitera soigneusement de se ridiculiser en scène avant d’avoir une meilleure maîtrise de l’improvisation… Dans les clubs londoniens aux goûts métissés, highlife et calypso font le bonheur des danseurs. Cette musique permet aux Koola Lobitos d’acquérir une petite renommée auprès des étudiants et de gagner un peu d’argent.

Jeune leader de son groupe, Fela commence à jouer de son charisme auprès du public féminin. C’est ainsi qu’il séduit celle qui va devenir sa première épouse. Remi Taylor est une jolie métisse à la peau claire. Âgée de 18 ans en 1959, elle vit dans la banlieue de Londres avec sa mère, d’origine américaine. Son père est Nigérian. Pour Fela, qui vient d’atteindre ses 21 ans, c’est le coup de foudre. Encore pétri des préceptes de son éducation chrétienne, dont Remi en revanche est assez éloignée, il demande sa main.

Le mariage est conclu en 1961 et un premier enfant conçu la même année : Yeni, fille aînée de Fela. Comme son jeune frère Femi, né le 16 juin 1962, elle disposera d’un passeport britannique. Sola, troisième enfant de Remi et Fela, naîtra en 1963 après le retour du couple à Lagos, où elle s’éteindra le 9 octobre 1997, deux mois après son père.

Nouvelle vie à Lagos

De retour de Londres, Fela, sa femme et ses deux enfants s’installent à Mushin, un quartier de Lagos, dans une maison que possède sa mère. Le réseau de relations qu’elle a développé dans les sphères du pouvoir facilite probablement l’embauche de Fela à la Nigeria Broadcasting Corporation (NBC), radio nationale du jeune État nigérian. Il n’en oublie pas pour autant sa vocation de musicien et forme rapidement une nouvelle mouture des Koola Lobitos.

L’activité musicale de Fela ne va pas tarder à prendre le dessus sur sa fonction de producteur radiophonique. Lui qui n’a jamais bien supporté de recevoir des ordres apprécie moyennement ses obligations dans la hiérarchie administrative de la radio. Il dispose toutefois d’avantages certains, dont celui d’accéder librement à la discothèque de la NBC, dans laquelle il a tout loisir de puiser pour nourrir son inspiration. Il semble que Fela ait employé une bonne partie de son temps au sein de la NBC à parfaire sa connaissance des musiques qui l’intéressaient.

Son émission est essentiellement composée de disques de jazz et de ses propres enregistrements, qu’il tente de promouvoir sur les ondes nationales. Comme il n’a pas été engagé pour cela, la chose lui est reprochée, et son contrat ne sera pas renouvelé. En 1965, Fela se trouve ainsi dans une situation qu’il a sans doute sciemment provoquée : il ne peut plus compter que sur la musique pour gagner sa vie. Il va s’y employer avec acharnement.

II

Highlife Jazz

Sur la scène de Lagos, en ces années 1960, Fela cherche son style entre highlife et jazz. Le premier 45-tours du Fela Ransome-Kuti Quintet opte pour le jazz. Ses deux titres, “Great Kids” et “Amaechi’s Blues”, dévoilent ses capacités de trompettiste. Fela est fasciné par la prodigieuse inventivité de Miles Davis, dont le chef d’œuvre Kind of Blue est sorti en 1962. Sur “Amaechi’s Blues”, il se lance dans une variation autour d’un thème de ce monument du jazz, y greffant un autre thème emprunté à Art Blakey. Son jeu de trompette présente quelques limites en termes de souplesse, mais ne manque pas d’ambition dans la vélocité be-bop.

Sur “Great Kids”, Fela assure en virtuose alerte et appliqué, dans un style modern jazz au tempo enlevé. Ce disque publié chez Philips est le premier 45-tours réalisé par Benson Idonije, jeune étudiant passionné de musique dont Fela a fait la connaissance à son retour d’Angleterre. Ils sont devenus bons amis et Benson a rapidement endossé, en l’absence de J.K. Braimah resté à Londres, un rôle où se confondent les fonctions de manager et de directeur artistique.

Les nuits chaudes de Lagos

« Fela était beau mec, jovial et plein d’humour, raconte Benson Idonije. Il faisait une musique nouvelle, vivifiante, entraînante. Les filles l’adoraient. Il montait souvent, la nuit, jusqu’à mon pigeonnier, pour honorer ses brèves rencontres. Quand j’entendais leur pas dans le couloir, je sortais avec mon matelas pour continuer ma nuit et les laisser tranquilles. Mais un jour, il est arrivé avec une première fille à une heure et demie, est reparti, puis revenu avec une autre à trois heures moins le quart. Et peu avant cinq heures, le revoilà avec une troisième conquête. Là, je lui ai dit : « S’il te plait, laisse-moi au moins dormir un peu ! » Il a eu pitié de moi et est redescendu. Mais depuis, cette histoire a fait rire plus d’un de ses copains… »

Benson Idonije raconte encore que deux filles se jalousaient les faveurs de Fela. Alors qu’il avait fixé à chacune un rendez-vous différent, les deux rivales l’ayant appris arrivèrent en même temps. Fela parvint à dénouer la situation une première fois, mais un soir qu’il donnait un concert essentiel pour son groupe au club Kakadu, l’une des filles s’empara de sa trompette et ne voulut plus la lâcher. « Il a fallu que je la supplie un long moment avant qu’elle accepte de me laisser la trompette, se souvient Benson. Le groupe était déjà sur scène et Fela n’a pu le rejoindre que trois quarts d’heure plus tard. Le public était furieux. À partir de ce jour-là, quelqu’un a été chargé de surveiller la trompette, pour éviter que cela se reproduise. »

Highlife time

Le highlife rythme alors les folles nuits de Lagos. Né au Ghana dans la première moitié du 20e siècle, ce style qui s’est imposé dans les villes des colonies britanniques d’Afrique de l’Ouest, s’est rapidement enraciné au sud du Nigeria. Les principales figures du highlife nigérian sont alors Victor Olaiya, Rex Lawson, Eddy Okonta, Victor Uwaifo, Zeal Onyia, Roy Chicago ou Bobby Benson. Fela vouait un grand respect à Bobby Benson, qui avait ouvert la brèche du décloisonnement ethnique dans les musiques nigérianes.

Le jazz étant réservé à un public particulier, Fela Ransome-Kuti and His Koola Lobitos s’en tiennent au highlife dans les clubs où il faut faire danser. “Bonfo” et “Fere”, leurs premiers morceaux parus en 45-tours, affectent cette rondeur cuivrée des orchestres de l’époque. Le jeu souple au tempo sage s’harmonise à l’ambiance des dancings huppés, où se retrouvent les nouvelles classes dominantes de l’Afrique fraîchement décolonisée.

Moulés dans la coupe impeccable de leurs vêtements modernes, les couples affichent juste ce qu’il convient de volupté sur le balancement chaloupé, légèrement nonchalant, d’un calypso revisité à l’africaine. Le timbre de la voix de Fela est parfaitement identifiable. Mais, à la différence de cette urgence qu’il saura lui insuffler plus tard dans l’afrobeat, elle se donne volontiers des airs traînants de crooner.

L’essor des Koola Lobitos

En 1965, pour faire décoller la carrière des Koola Lobitos, Fela opère un profond remaniement de personnel. Il engage notamment Tony Allen (batterie), Christopher Uwaifor (saxo ténor), Henry Koffi (congas). Ils deviendront des piliers d’Africa 70 avec Lekan Animashaun (saxo baryton) et Tunde Williams (trompette) arrivés plus tard. Un premier 33-tours est publié par EMI sur son label Parlophone. Ses 11 morceaux sont pour la plupart déjà parus en 45-tours, notamment sur le label RK fondé par Fela en 1963. It’s Highlife Time est symbolique du style festif, insouciant et frais qu’affectionnait Fela à cette époque.

Dans Ololufe Mi, l’influence du rhythm & blues américain vient se frotter à celle du jazz. La section de cuivres fortement architecturée conduit l’implacable progression mélodique, pendant qu’au-dessus, les solistes s’élancent dans les volutes de jazz. On sent déjà l’aptitude de Fela à ordonner la masse orchestrale et ses variations d’intensité. Mais dans sa fougue de jeunesse, il oublie de donner à la musique le temps de respirer, et aux solistes celui de s’exprimer complètement. Il laisse libre cours à son envie de s’amuser, de faire partager son plaisir.

À sa nouvelle équipe, Fela impose d’abord de prendre un an de cours de musique, pour savoir lire une partition. « Il nous faisait bosser à outrance, raconte Bayomi “Easy” Adio, joueur de congas. On travaillait chaque jour du matin au soir avec à peine deux heures de pause. Quand il avait une nouvelle composition, il donnait sa partition à chaque musicien, sauf à moi. Je ne sais pas pourquoi. Quand je lui demandais, il me répondait : « Ne t’inquiète pas Easy. Écoute la musique et joue ce qui te semble aller avec. » » C’est ainsi qu’a été créée la partie très africaine de congas sur Laise Lairo, dont le balancement et le chant ont plutôt des allures de twist. Il est vrai que les Koola Lobitos ont eu l’honneur d’accompagner, pour ses concerts au Nigeria, le maître américain du genre, Chubby Checker !

Réputations et combats de coqs

Fela est essentiellement occupé à prendre le pas sur ses rivaux. Pour cela, il n’est jamais à court d’idées. Dès 1966, alors qu’il se produit régulièrement au club de l’hôtel Kakadu, dans le quartier de Yaba, avec les Koola Lobitos, il initie le « Sunday Jump ». Il s’agit de fidéliser son public d’étudiants de l’université de Lagos et du Yaba College of Technology.

Les chansons de son répertoire d’alors ont des paroles légères, voire superficielles. « “Ye se” (« Arrête ! ») est un bon exemple », écrit Dele Jegede. « Chantant en yorouba, Fela lance un avertissement pour qu’on arrête de le chatouiller, parce que quand on le chatouille, ça le rend chatouilleux… Voilà. (…) Bonfo qui veut dire « Si tu t’enfuis » en yorouba, parle d’une fille aux longues jambes qui porte une courte jupe appelée bonfo. Fela dit qu’il irait « au bout du monde » avec cette fille, à laquelle il voue une grande admiration. »

La concurrence est rude en cette année 1967. Alors que les Koola Lobitos jouent tous les samedis soir au Kakadu, Fela décide de lancer un défi à Rex Lawson, dont le talent confirmé règne alors à Lagos. Il fait savoir par voie de presse qu’au cours d’une même soirée, le public devra départager les deux groupes et élire le meilleur, auquel une coupe sera remise. Sur la scène, décorée de nylon aux couleurs vives par sa femme Remi, Fela et ses Koola Lobitos sont fin prêts, gonflés à bloc… Mais le “Roi” ne daigne pas se montrer.

Loin de se contenter de cette amère victoire, Fela propose de remettre en jeu le trophée au Central Hotel, où Rex Lawson dirige l’orchestre maison. Mais qui pourrait convaincre un roi de lâcher sa couronne, alors même qu’il s’est autoproclamé “Cardinal” ? Cardinal Jim Rex Lawson ne permettra jamais au jeune coq Fela de se pavaner devant le public qui vient l’applaudir lui et personne d’autre. Qu’importe, les Koola Lobitos auront bénéficié d’un bon coup de publicité dans les médias…

L’heure des remises en question

Ce qui rend à l’époque le jeune Fela malade de jalousie, c’est le succès fulgurant remporté à Lagos par Geraldo Pino. Artiste nigérian, né de parents sierra-léonais, il a déjà conquis le public ghanéen en s’inspirant de cette soul-music que James Brown, Otis Redding, Aretha Franklin, Wilson Pickett, Sam and Dave et tant d’autres font déferler dans le monde entier.

Geraldo Pino a tout saisi du groove de cette Amérique noire, impatiente de briser les chaînes de la ségrégation. Il a surtout compris qu’il lui faut des musiciens expérimentés, des pointures qui jouent super en place et sur un matériel dernier cri, avec des amplis et des micros en suffisance.

La puissance et la qualité de ses shows ringardise les orchestres de highlife, qu’on peut voir dans les clubs comme le Kakadu pour 2 shillings. Alors que Geraldo Pino affiche complet tous les soirs au Stadium Hotel en faisant payer 2 livres la place, c’est-à-dire vingt fois plus. Fela est dépité, prêt à jeter l’éponge.

“Afrobeat” : une idée marketing…

Invité à jouer au Ghana par son ami le trompettiste Zeal Oniya, Fela prend du recul. C’est l’heure des remises en question. S’il veut s’imposer, il a besoin d’un changement radical. Sa version du highlife jazz a été un demi-échec. Tenté par la mode soul en s’associant à VC 7 du bassiste Ojo Okeji, il a compris que l’imitation est sans issue. Il est déterminé à trouver sa marque originale : un style personnel.

À défaut de changement radical dans sa musique, pourquoi ne trouverait-il pas un nouveau concept qui frappe les esprits. La soul puise son énergie dans la pulsion des rythmes africains. Pourquoi ne pas identifier son style au tempo de l’Afrique ? Afrobeat ! Voilà un nom qui sonne ! L’idée jaillit alors qu’il est attablé dans un club d’Accra avec son pote Raymond Aziz. Intuitivement, Fela sent qu’il tient là le “gimmick” qui peut faire décoller sa carrière. Il décide donc d’utiliser une part de ses copieux cachets amassés au Ghana pour orchestrer une opération marquant son retour à Lagos. Ali, le patron du Kakadu Hotel, accepte de céder la gestion de son club à Fela, qui le rebaptise “Afro Spot”. Une campagne de presse savamment orchestrée contribue à lancer le concept en même temps que l’album Afro Beat on stage… recorded Live at the Afro Spot (Polydor). Le concert est un instantané de la palette de styles qui constituent le répertoire des Koola Lobitos. Du blues teinté de soul : “Everyday I Got My Blues”. Du highlife-jazz : “Moti Gborokan” et “Lai Se”, un succès de l’époque. Du highlife à danser : “Oloruka”. Et deux titres qui portent en germes ce qui deviendra l’afrobeat : “Waka Waka” et “Ako”.

Ne jamais se dédire…

Les nuits de Lagos sont toujours agitées et pleines d’imprévus. On peut y faire toutes sortes de rencontres, des plus charmantes aux plus étranges. La vie de Fela, depuis qu’il est musicien, se déroule dans cet univers interlope où les activités commencent à la tombée du jour. Chacun s’applique à se montrer à son avantage, portant beau et parlant fort.

À ce jeu du paraître, Fela n’est jamais le dernier. Il entretient autour de lui une petite cour d’admiratrices et le noyau des amateurs de ses spectacles est à présent suffisamment conséquent pour qu’il en use à sa guise. Un soir, dans un club, l’un de ses fans en mal de reconnaissance lui propose de le faire jouer aux États-Unis. À l’affût de la moindre ouverture, Fela le prend au mot et effectue toutes les démarches nécessaires pour embarquer avec son groupe dans un avion à destination de New York.

Difficile de trouver meilleur argument publicitaire : il convoque la presse, annonce la première tournée américaine des Koola Lobitos !… Mais au moment d’obtenir les visas, il s’aperçoit que ce projet, monté en épingle à la faveur d’une nuit, ne tient que sur du vent. Trop tard pour reculer : un emprunt va servir à payer les billets des musiciens. Quant au reste, Fela compte sur son culot et sur sa bonne étoile.

III

L’aventure américaine

Dans son livre Fela le combattant, Mabinuori Kayode Idowu, alias ID, cite ces paroles de Fela : « À bord de l’avion, je rencontrai Miriam Makeba qui, elle aussi, se rendait là-bas [à New York] pour une tournée avec son orchestre. Elle se montra coopérative, sachant que c’était la première fois que nous nous rendions dans ce pays. Je lui demandai des adresses de promoteurs, qu’elle me fournit volontiers. Mais elle ne dit rien de la nature du système en Amérique. Peut-être ne savait-elle pas alors combien on peut y être exploité. »

« Dès mon arrivée, je me rendis à l’adresse indiquée par Miriam Makeba. Dans le bureau où j’entrai, je fus reçu par un Américain blanc, qui me demanda tout de suite ce que je désirais. Je lui dis que j’étais un artiste africain. Il déclara : « Vous savez, l’Amérique est vaste. Je ne m’occupe que de la promotion de musiciens de la pointure de Duke Ellington, Count Basie, Miriam Makeba, etc. Regardez ce mur, ici. Vous y voyez les photographies de mes artistes. Comme vous le savez, il s’agit de grosses pointures. Faites un disque comme celui-ci (il me montre un 45-tours) et je vous mets sur mes promotions. Bonne journée ! » Je restais assis, le fixant sans mot dire. L’homme répéta : » Bonne journée ! » avant que j’aie pu me rendre compte qu’il en avait terminé avec moi. »

Galère en terre promise

En cet hiver 1969, dans les rues de New York, le froid est rude. Bien pire que ce que Fela avait dû supporter lorsqu’il vivait en Angleterre. Le rêve de Broadway se transforme en galère d’émigré. Alors qu’il s’était débrouillé à Londres pour faire danser les étudiants, Fela pensait que sa musique trouverait à New York la consécration dont il avait besoin pour s’imposer au Nigeria. Seulement voilà, il n’avait jamais envisagé la mainmise exercée par le syndicat des musiciens sur le marché de l’emploi aux États-Unis.

Entrés sur le territoire américain avec des visas de touristes, Fela, ses huit musiciens et sa danseuse n’avaient aucune chance d’obtenir un contrat de travail en bonne et due forme. Dans ces conditions, ils n’avaient plus qu’à s’en remettre à la bonne volonté et à la solidarité de leurs relations dans la communauté d’expatriés nigérians. Mais les rares concerts obtenus par ce canal étaient loin de pouvoir nourrir la troupe.

Cette réalité, les Nigérians la prennent en pleine figure. Mais Fela n’est pas homme à se laisser arrêter par le découragement. Dans sa trentième année, il est plein d’énergie et décidé à s’en sortir par tous les moyens. Trop déprimé par le climat new-yorkais et s’étant laissé dire qu’il pourrait trouver de meilleures occasions de jouer à Los Angeles, tout le groupe embarque pour la grande traversée d’Est en Ouest des États-Unis.

Tony Allen raconte : « Nous sommes partis de New York avec un vieux minibus sans siège. Les musiciens étaient assis par terre à l’arrière pendant toute la route de New York à Chicago. Arrivé à Chicago, j’ai laissé tombé le minibus et j’ai loué une Chevrolet « station wagon » [grand break américain]. Et on a fait le voyage jusqu’à San Francisco d’une seule traite en se relayant au volant avec Fela. » Et le batteur de poursuivre :

« C’était particulièrement dur, parce que nous n’avions pas de permis de travail. Mais quand nous sommes arrivés à Los Angeles, les types du syndicat des musiciens ont décidé de fermer les yeux. Ils savaient qu’on était là et que l’on jouait sans permis. Mais ils ont vu aussi que l’on n’essayait pas de profiter d’avantages auxquels on n’avait pas droit. Ils sont venus nous voir jouer dans le club qui nous avait embauché et ils sont repartis sans confisquer nos instruments, comme ils auraient pu le faire. Notre musique n’avait rien à voir avec celle qui se jouait dans les autres boîtes et c’est pourquoi ils nous ont laissés tranquilles. Ils nous ont seulement prévenu : « OK ! On vous laisse travailler. Vous pouvez vous produire partout sauf à Las Vegas. » On était tout à fait d’accord ! »

La Citadelle d’Haïti

Les Nigérians se produisent à La Citadelle d’Haïti, 6666 Sunset Boulevard, « l’un des endroits les plus moches de tout Los Angeles, » selon Fela. Le patron, Bernie Hamilton, frère du batteur de jazz Chico Hamilton et futur Captain Harold C. Dobey, le boss de Starsky & Hutch dans la série télé, les paye “au black”. Mais pas suffisamment pour avoir de quoi manger : « On habitait dans la maison de Bernie. Ce type nous a sauvé de la déroute totale, avoue Tony Allen. Dans la journée, je travaillais sur un chantier et le soir j’allais jouer. C’était trop dur, mais c’était la seule façon de nous en sortir. »

« Un jour, le patron du chantier, qui était un Texan, est venu me voir jouer sur scène. Le lendemain, il me dit : « Comme ça tu joues chaque soir et tu viens au travail tous les matins à 7 h 30 ? À ce rythme-là, tu vas y laisser ta peau !… Alors, dès demain, c’est terminé. Tu ne commenceras plus à 7 h 30, mais seulement quand tu seras réveillé ! » J’étais heureux. Je ne travaillais plus mes 40 heures par semaine. Parfois, à la fin de la semaine, le patron me demandait combien d’heures j’avais travaillé. Je répondais : « 30 heures, Monsieur ! » Et il m’en payait quand même 40. »

De son côté, Fela garde une certaine indépendance tout en cherchant à sortir son orchestre de cette mauvaise passe. Il accepte la proposition du Ghanéen Duke Lumumba de produire une série de 45-tours sur son label Duke Records. Viva Nigeria, le premier morceau de la série, tranche singulièrement avec l’inspiration revendicative dont Fela fera plus tard sa spécialité. Dans un anglais simple, prononcé lentement en détachant chaque syllabe afin d’être compris par ses compatriotes de toutes ethnies, ses paroles tiennent du prêche consensuel modéré : « Nigeria : nation indivisible. Longue vie au Nigeria ! Viva Africa ! (…) La guerre n’est pas et n’a jamais été la solution. La solution ne sera jamais de s’entredéchirer. Vivons ensemble dans la paix ! »

Ce credo ne cadre pas avec la personnalité de Fela qui, plus tard, reniera cette chanson, affirmant s’être fait piéger par Duke. Dans le contexte de la guerre du Biafra qui avait atteint un niveau d’atrocité insupportable en 1969, un morceau de cette nature devait plaire au public nigérian et rapporter à son interprète estime et reconnaissance. Mais en gravant ce message de paix, Fela, Yorouba dont le cœur penchait secrètement en faveur des Ibos sécessionnistes du Biafra, avait le sentiment de se trahir. Sa situation financière critique à l’autre bout du monde lui imposait de trouver des moyens pour sortir son orchestre de la galère où il l’avait entraîné. Le temps insouciant des Koola Lobitos était révolu et le nom du groupe était devenu Fela Ransome-Kuti & Nigeria ’70.

Éveil d’une conscience noire

Son expérience américaine va transformer radicalement Fela et sa musique. À Los Angeles, important foyer de rébellion des Noirs, dont certains prônent la violence armée dans la lutte pour la reconnaissance effective de leurs droits, le dandy aquoiboniste reçoit une magistrale leçon d’Histoire. Son prof ? Sandra Smith (future Sandra Izsadore), une jeune militante du Black Panther Party dont il s’est amouraché dès l’instant où il l’a vue parmi les spectateurs d’un concert en faveur des droits civiques, auquel il a été invité à se produire avec son groupe.

Installé chez elle, il dévore l’autobiographie de Malcolm X, dont il ignorait jusqu’alors le nom, se nourrit des réflexions d’Eldridge Cleaver. Grâce à Sandra, il prend conscience, pour la première fois, de la réalité de l’esclavage et de ses conséquences, du système de ségrégation qui imprègne encore toute l’organisation de la société américaine. Comme beaucoup d’Afro-américains à cette époque, Sandra est fascinée par une Afrique mythique, magique, dont elle trouve l’écho à travers le personnage et la musique de Fela. Mais elle reste frustrée de le voir si peu conscient des ravages de la colonisation et de la nécessité pour toutes les jeunes nations africaines, nouvellement indépendantes, de reconquérir leur propre identité culturelle. Par la force de son amour et de sa conviction, la jeune informaticienne américaine passionnée d’anthropologie africaine, guide Fela vers son destin de créateur et conduit son esprit sur la voie de l’africanisme.

Si les mots ne viennent pas encore, la musique de Fela acquiert la musculature des grands félins de la savane. L’Afrique rêvée de Sandra explose sur la scène de la Citadelle d’Haïti dans une nouvelle création, « My Lady Frustration », chef-d’œuvre absolu de 7 minutes, où la voix de Fela s’élève comme une sorte de cri primal, dénué de paroles mais gorgé du sens de ses racines.

À John Collins qui l’interrogeait sur l’évolution de son style, Fela répondait : « Au début, j’avais une vision limitée de la musique. Les programmes de la radio étaient contrôlés par le gouvernement et l’on écoutait ce que le blanc voulait bien qu’on écoute. Si bien qu’on ne savait rien de la musique noire. En Angleterre, j’ai été exposé à toutes ces musiques, mais on en était coupé en Afrique. À partir de là, le jazz m’a servi de porte d’entrée dans l’univers des musiques africaines. Plus tard, quand je suis allé en Amérique, j’ai été exposé à l’histoire de l’Afrique, dont je n’avais jamais entendu parler ici [au Nigeria]. C’est à ce moment que j’ai vraiment commencé à comprendre que je n’avais jamais joué de musique africaine. J’avais utilisé le jazz pour jouer de la musique africaine, alors que j’aurais dû utiliser la musique africaine pour jouer du jazz. Ainsi c’est l’Amérique qui m’a ramené à moi-même. »

Afrobeat : les premiers rugissements

Les ingrédients essentiels de l’afrobeat sont posés dès cette époque, à commencer par l’agencement des masses sonores modelées par Fela. À la base de l’architecture de ses compositions, la guitare rythmique, bourdon harmonique, forme la boucle du cycle des mesures. Plus tard, elle sera épaulée par deux voire trois percussions, dont le timbre aigu se distingue même dans les fortissimo : les sticks indispensables, comme dans la clave cubaine ; le shekere, calebasse entourée d’un filet garni de coquillages ; la cloche métallique. Cet ensemble est garant du tempo durant tout le morceau. Associée à la guitare rythmique, la basse, traitée soul, introduit un premier élément de décalage vers la polyrythmie, laquelle se construit dans un dialogue entre congas et batterie. Tony Allen y déploie ses théories de timbres comme sur un instrument mélodique. Son jeu s’inspirant du jazz apporte indéniablement une touche très personnelle. « Quand un cuivre joue, c’est les cymbales qui parlent, » énonce-t-il, péremptoire.

Dans ses futures formations, Fela installera trois joueurs de congas. Certains voudront y voir une référence au trio de tambours de la religion des Yorubas, que l’on retrouve dans les rituels syncrétiques de la santeria cubaine, du vaudou haïtien ou du candomblé brésilien. Pour séduisante qu’elle soit, cette hypothèse résiste mal à l’écoute. On se rappellera que la jeunesse de Fela a été bercée par des cantiques anglicans et que c’est à travers une certaine modernité occidentale, jazz et soul, qu’il a cherché à se distinguer.

Ceci n’enlève rien à la richesse de l’infrastructure rythmique de ces morceaux. Au premier plan métronomique (sticks, shekere, cloche, guitare rythmique) se superpose le second plan rythmico-mélodique (batterie, congas, basse électrique), auquel se combine un troisième plan, mélodico-rythmique cette fois (guitare ténor, première guitare). Sur ces bases, Fela a tout loisir de développer son génie de l’arrangement pour vents et sa passion du jazz à travers les envolées solistes de la trompette et des saxos.

Après dix mois de galère américaine, Tony Allen finit par convaincre Fela de rentrer à Lagos. « C’est alors que je reçois une lettre d’un ami m’expliquant qu’une rumeur courait là-bas selon laquelle Fela avait écopé de sept ans de prison pour le viol d’une fille », raconte-t-il. « C’était totalement faux bien sûr, mais Fela m’a dit : « Surtout ne les détrompe pas. Laisse-les dire que j’ai fait de la prison ! » Si bien qu’à notre retour au Nigeria, tout le monde voulait voir celui qui s’était « échappé” des geôles américaines»

Retrouvez l’histoire de Fela Kuti jusqu’au 11/06/23 à la Philharmonie de Paris