Il y avait, pour reprendre les mots des critiques d’art des années 1920/30, « un air de famille » entre les objets ou les œuvres d’art dits « moderne » et les objets ou les œuvres d’art extra-européens (dits à l’époque « primitifs ») que les Surréalistes avaient plaisir à associer, et à tenter de présenter sur un pied d’égalité. Un air de famille, donc.

100 ans, un jeu de mot et un passage à l’écriture inclusive plus tard, c’est le titre d’une exposition labellisée Saison Africa2020. Construite sur un dialogue entre les collections du musée Paul Éluard de Saint-Denis, enrichies de nombreux prêts, et les œuvres contemporaines d’artistes du continent et de sa diaspora, l’expo entend mettre en lumière les engagements communs des artistes à travers les siècles.

D’un côté, le regard essentiellement masculin, à la fois singulier et ambivalent, des Surréalistes sur les civilisations non-européennes. De l’autre, treize femmes d’aujourd’hui qui donnent à entendre leurs voix afro-diasporiques grâce à un large éventail de disciplines artistiques : peinture, dessin, vidéo, installation, photographie, son.

Objectifs : mettre en lumière les rapports de pouvoir, proposer d’autres représentations du continent que celles issues de la « bibliothèque coloniale »* ; mais aussi engager une réflexion sur les relations complexes entre la France, l’Afrique et le monde.

L’un des points de départ du projet réside d’ailleurs dans la rencontre entre Anne Yanover, historienne de l’art et directrice du musée d’art et d’histoire Paul Eluard (un carmel du 18ème siècle situé dans la Basilique et le stade France), et les Sœurs Chevalme qui vivent et travaillent à St Denis sur des projets liés aux questions identitaires et les recherches post-coloniales. Pour mettre en avant les collections du musée dionysien (est dyonisien ce qui vient de Saint-Denis, NDLR), Élodie et Delphine Chevalme ont eu d’emblée l’envie de travailler avec d’autres. Et notamment avec Farah Clémentine Dramani-Issifou. Chercheuse et programmatrice de films indépendants, sa démarche questionne les représentations du continent africain et des diasporas dans les arts visuels et le cinéma, afin de “décoloniser” les regards sur le continent.

A leurs compétences et sensibilités, elles ont associé le conseil scientifique de deux maitres de conférence à l’Université de Nantes : Patrice Allain et Laurence Perrigault. « Une équipe plurielle (…) pour un parcours lui même polyphonique, propre à nourrir l’intelligence collective par la confrontation et l’échange. Et à révéler, complète Farah Clémentine Dramani-Issifou, toute la complexité des questions qui sont à l’œuvre. A commencer par : qui a parlé de l’Afrique ? Comment aujourd’hui parler de l’Afrique depuis la France ? Et très précisément depuis Saint-Denis, un territoire de migrations où il y une forte présence afro-diasporique. »

Pas question donc de gommer l’ambiguïté des Surréalistes, par exemple, qui à partir des années 20, vont être fascinés « non pas par une culture, un pays ou un continent en particulier mais par ce que certains historiens appellent l’Orient, au sens large, par opposition à l’Occident. Entendez, « par tout ce qui n’est pas eux », précise Anne Yanover. Ils cherchent dans les civilisations extra-européennes de nouvelles valeurs, sources de renouvellement de la société. »

En 1924, Paul Eluard – qui vit alors avec Gala, sa femme, et Marx Ernst – part sur un coup de tête faire le tour du monde. Ce qu’il appellera plus tard son « voyage idiot. » Les photographies (inédites) qui le montrent à Tahiti à cette occasion ou les textes qu’il écrit sur les « Arts sauvages » d’Afrique ou d’Océanie traduisent sa quête d’exotisme et la fascination qu’exercent sur lui, comme sur les écrivains André Breton ou Jacques Viot, ces différentes cultures. Une inclination qui se manifeste aussi par les objets d’art extra-européens que tous trois collectionnent et dont ils parlent avec la culture et les mots de l’époque.

« Au sujet de statuettes comme celles qui sont présentées ici, le poète va parler en 1924 de « Bois nègre ». En 31, il évoquera des « sculptures d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique » ce qui, précise Anne Yanover, est très novateur pour l’époque où on parlait d’art « primitif ». Il est ainsi passionnant d’accompagner le cheminement de Paul Eluard et des Surréalistes dans leur construction intellectuelle et idéologique. On passe de la fascisation pour un « ailleurs » fantasmé, idéalisé – sans sentiment de supériorité mais néanmoins complètement emprunt d’exotisme, à une conscience anti-coloniale. »

Et parce que l’intérêt des Surréalistes a eu pour conséquence de figer de manière durable le regard occidental sur ce que l’on nomme « l’art africain », il était important pour nos deux commissaires de « rétablir un équilibre », selon l’expression de Farah Clémentine. Pour ce faire, et parce qu’elles ont été longtemps absentes de l’historiographie et de l’histoire de l’art, ce sont des artistes femmes qui ont été invitées à dialoguer avec les collections du musée : « ne présenter que des artistes femmes c’est aussi, précise Farah Clémentine Dramani-Issifou, une manière de ne pas réduire les artistes à leur origines. »

Des origines qui ne sont d’ailleurs jamais précisées : « nous voulions traduire la richesse et la diversité de cette aire géographique sans assigner les artistes à un pays d’origine. Nous avons donc choisi de davantage mettre en lumière les déplacements, les échanges, les voyages, les migrations que des lieux statiques (de naissance, de vie ou de travail) et cela se traduit par une cartographie sensible que l’on retrouve dans le catalogue ou d’abord l’Europe et la France ne sont pas au centre et où, pour chaque artiste, ce sont les lieux qui comptent ou ont compté qui sont mis en avant. »

A la carte du monde sur laquelle Paul Eluard trace à l’encre le parcours de son voyage de 1924, répond justement la carte de Malala Andrialavidrazana, Figures 1861, Natural history of Mankind. Par collage, elle associe une carte précoloniale du continent à des figures présentes sur des billets de banque de Madagascar, d’Algérie, du Congo Belge, d’Égypte ou de la banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest, tout au long du XIXe siècle : « A partir d’éléments culturels et d’archives, précise Farah Clémentine Dramani-Issifou, l’artiste crée une nouvelle carte de l’Afrique, différente de nos perceptions. Elle interroge ainsi l’Histoire du point de vue de sa prétendue objectivité et propose une réflexion sur sa fabrique. »

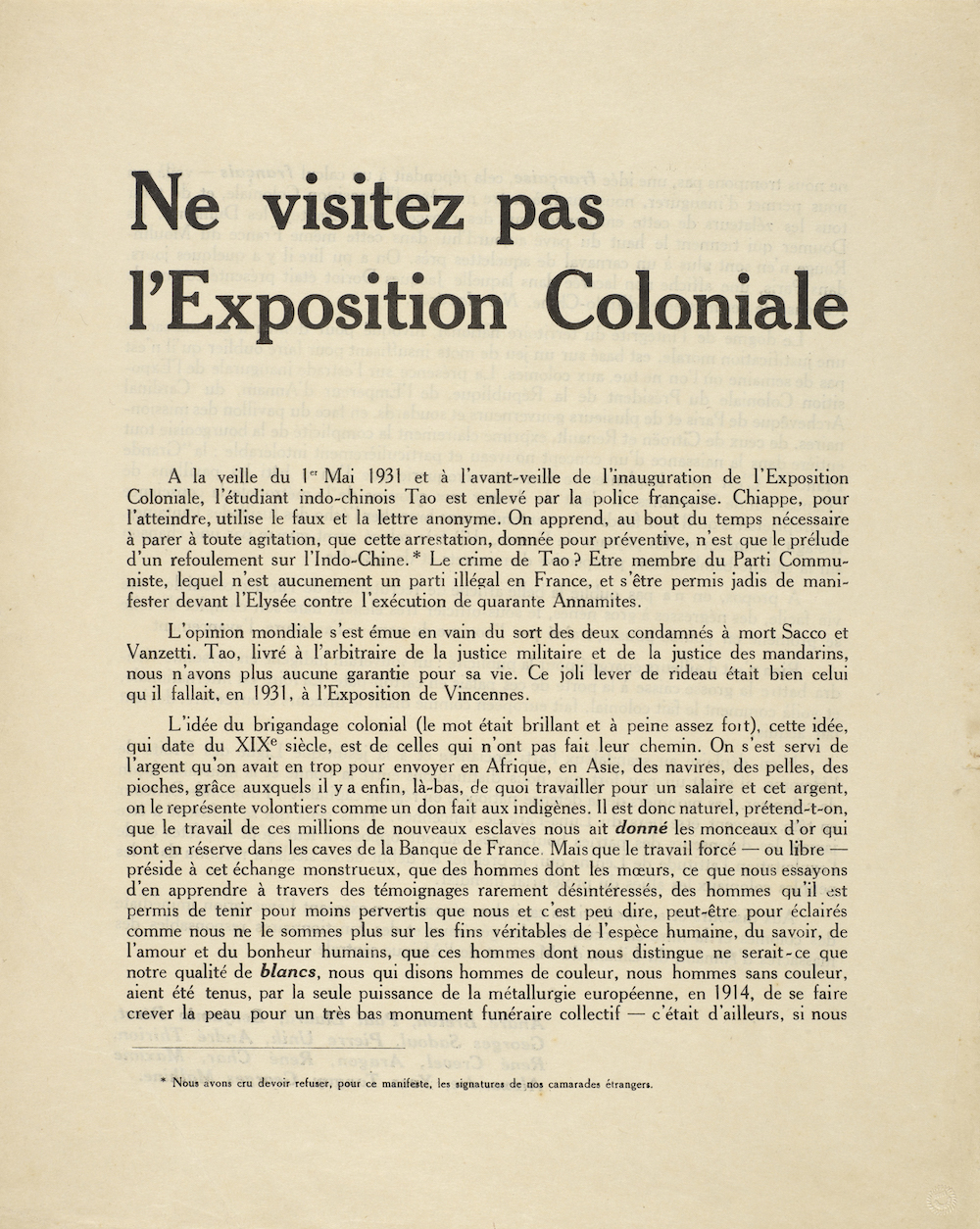

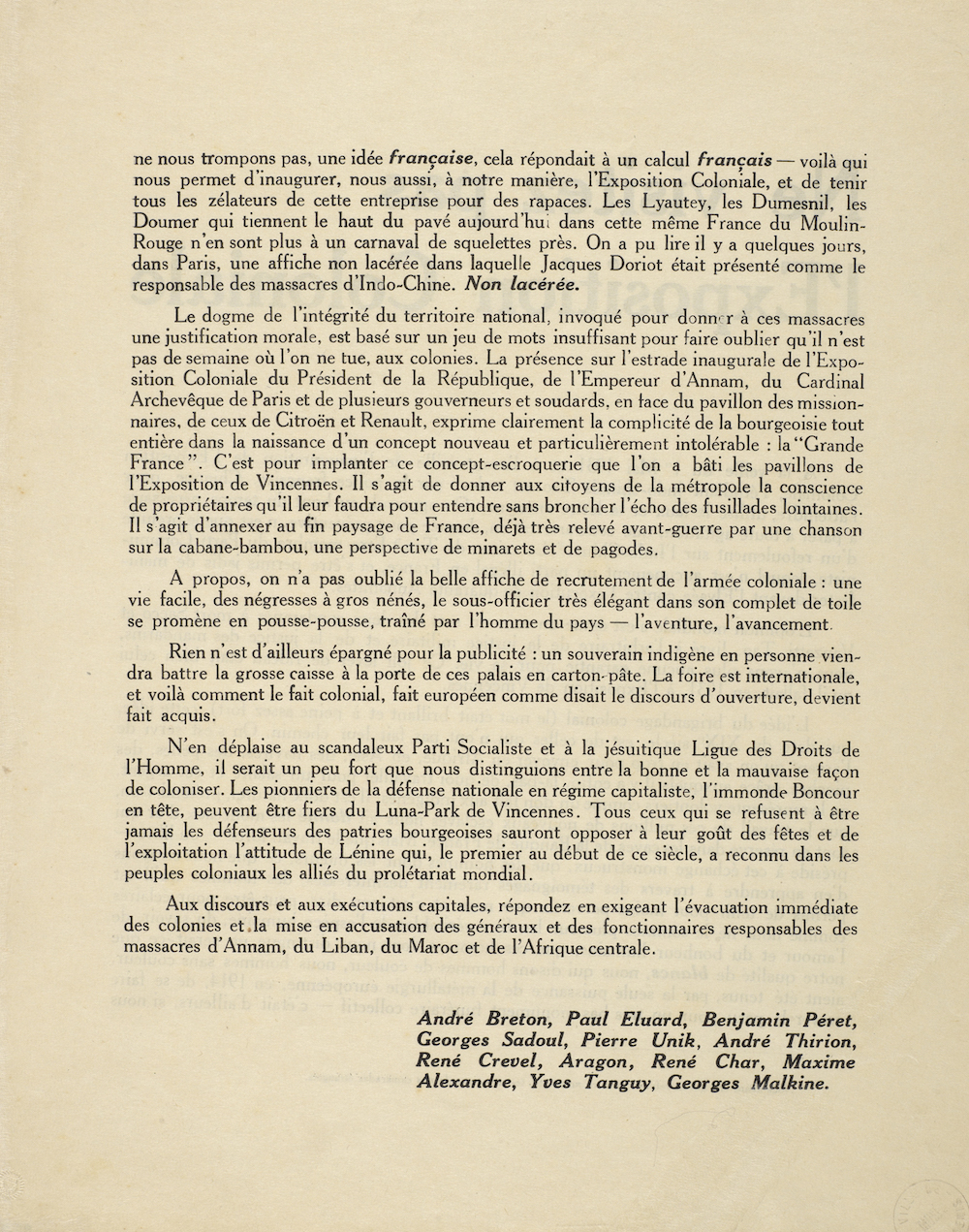

Si les Surréalistes sont aujourd’hui communément associés à des collections d’art extra-européen, leur engagement anticolonial, à rebours de leur époque, est lui moins connu. Les premières prises de positions se font jour dès 1925, lors de la guerre du Rif. Mais c’est à l’occasion de l’exposition coloniale de 1931, à Vincennes, qu’elles se font entendre avec force. Car l’exposition coloniale, œuvre de propagande d’ampleur (elle accueille huit millions de visiteurs !), se veut la démonstration éclatante et spectaculaire de la puissance coloniale française. Les surréalistes se mobilisent afin de dénoncer la violence des rapports de domination dans le contexte colonial, que l’exposition passe totalement sous silence. Plusieurs documents historiques viennent ici en témoigner, comme ce tract distribué à l’entrée de l’exposition.

Faces, de Nadia Kaabi-Linke, répond avec beaucoup de pertinence aux documents historiques évoquant l’exposition coloniale de 1931. Cette œuvre trouve sa source dans deux photographies publicitaires pour la première Exposition universelle, qui eut lieu à Londres en 1851, où la puissance coloniale était mise à l’honneur. Ces photographies représentent des groupes présentés comme « Zulus » et « Swazis », dans une perspective éminemment exotique. L’artiste isole chacun des visages et l’encadre, comme pour restituer la dignité de chaque individu.

C’est également la découverte de photographies d’archives qui est à l’origine de la série Flowers de l’artiste Owanto : « Lorsque Owanto trouve ces photos dans les archives familiales, au Gabon, son 1er réflexe est de fermer le tiroir. Les images présentent des jeunes filles lors de cérémonies liées à l’excision, elles sont insoutenables. Et puis elle se dit : il faut que je les fasse parler, il faut que je redonne la parole à ces femmes trop longtemps réduites au silence. Donc elle ré-ouvre le tiroir qu’elle appelle le « tiroir de l’oubli, et elle décide de travailler ses photos prises par un médecin français, un colon, un ami de la famille. Il s’agit d’agrandissements de très grand format car, selon elle, le « format est la hauteur de la taille du problème ». Pour qu’on puisse regarder cette photo d’une jeune fille qui vient d’être excisée, elle a fait un trou dans la photo. A la place de la blessure, elle a déposé une fleur. Pour elle, apposer cette fleur c’est d’abord attirer le regard. Parce que la fleur est très belle, au lieu de détourner le regard, on regarde cette question en face. Et en plus cette fleur va symboliser bien sûr le sexe, mais aussi la douceur, la délicatesse, la puissance, le plaisir. C’est donc une manière de restituer le plaisir là où il a été enlevé par cette mutilation génitale. »

En regard, une autre œuvre de la série, qui sert de visuel à l’exposition, et qui représente des femmes qui observent cette cérémonie : « les femmes sont à la fois celles qui perpétuent cette tradition et aussi celles qui parviennent à l’interrompre. En positionnant ces coquelicots d’une variété qu’on appelle « ladybird » sur les visages de ces femmes, Owanto en fait des femmes oiseaux, des femmes guerrière qui vont contribuer à changer le monde, précise Anne Yanover. »

L’exposition se clôt par Vumbi, une œuvre vidéo de Kapwani Kiwanga (prix Marcel Duchamp 2020). L’artiste franco-canadienne est retournée sur les terres de son père en Tanzanie et « on la voit ici au bord d’une route en train de nettoyer avec une patience infinie la poussière rouge qui s’est posée sur les feuilles de la végétation. Plusieurs interprétations sont bien sûr possibles. Nous, explique Anne Yanover, on l’a intégré en conclusion pour dire que certains combats, même quand ils semblent perdus d’avance, même quand les outils qu’on a pour combattre semblent insignifiants, doivent être menés. Et qu’on peut s’inspirer de cette persévérance. Même si c’est une goûte dans l’océan, ça a du sens de se battre pour ce qui nous semble juste et nécessaire. »

Ces mots résonnent de manière poignante dans le lieu où sont exposées ces dernières œuvres, la chapelle du carmel. Anne Yanover vient tout juste de nous expliquer qu’ « au 18ème siècle, une de ses carmélites, Louise de France, la 7ème fille de Louis XV, a fait restaurer les bâtiments du cloître et fait construire cette chapelle par l’architecte du roi, l’auteur du petit Trianon à Versailles. Et de la fin du 19ème à la fin du 20ème, cette chapelle a été utilisée comme tribunal, d’où l’inscription « Justice de paix » sur son fronton. »

Avec intelligence, talent et bienveillance, les filles sont à la manœuvre à Saint Denis. D’un siècle à l’autre, leurs gestes se répondent et font sens. Comme pour nous rappeler qu’il y a, décidément, « un air de famille » entre nous tou(te)s.

* La « bibliothèque coloniale » reprend une expression de Valentin Yves Mudimbe, dans son ouvrage The Invention of Africa, qui désigne un ensemble textuel produit en Occident représentant l’Afrique et les Africains et qui a servi de base à la production d’un savoir théorique mais également pratique sur cette partie du monde.