À Paris, une exposition retrace en musiques l’histoire qui a fait de Paris et Londres des laboratoires du multiculturalisme à l’ère postcoloniale. Visite en compagnie d’un initié, Martin Meissonnier.

Danser au Carnaval de Notting Hill, Londres, 1975 © Chris Steele Perkins/Magnum photos

« Cette exposition — Paris-Londres Music Migrations (1962-1989) — est finalement plus basée sur les mouvements sociaux, que sur l’histoire de la musique. C’est ce qui la rend intéressante, parce que c’est plus grand que de la musique. » Martin Meissonnier n’a pas tort à propos de l’exposition d’histoire comparée qui relie Londres et Paris, les deux capitales qui vont muter en mégapoles multiculturelles à l’heure de la décolonisation. C’est par le prisme de la musique que l’on regarde cette évolution où, peu à peu, les minorités extra-européennes vont intégrer le paysage sonore, débouchant à la fin des années 1980 aux grandes messes œcuméniques : concert de soutien pour la libération de Nelson Mandela à Wembley, défilé multicolore célébrant le bicentenaire de la Révolution française sur les Champs-Élysées. Longtemps marginalisées, réduites à leur sphère communautaire, ces musiques des autres (pour paraphraser l’ethnomusicologue Laurent Aubert) vont devenir mainstream, ou du moins participer à l’édification d’un son globalisé. Comme une bande-son de ce que sont Londres et Paris, des villes-monde « créolisées ».

Martin Meissonnier © Jacques Denis

Pour refaire ce chemin, Martin Meissonnier, précieux conseiller scientifique de cette exposition, est le guide tout indiqué : grandi dans les années 1960 à Paris, ayant vécu à Londres dans les années 1970, faisant la navette des deux côtés du tunnel depuis, ce producteur/médiateur aux oreilles ouvertes sur le monde des musiques fut un témoin privilégié d’une évolution des mœurs, participant activement à l’édification de ce que l’on nommera la sono mondiale. Retour en neuf étapes, et autant de souvenirs personnels.

1. London-Kingston, les deux mamelles de Chris Blackwell

Chris Blackwell

« Le premier boulot de Chris Blackwell (le producteur historique de Bob Marley, ndlr) dont le beau-père était Ian Fleming, c’était fixeur pour le Dr No de James Bond, qui se tourna en Jamaïque. C’est lui qui a trouvé la plage d’où sort Ursula Andress. Deux ans après, il s’est lancé dans le disque, en créant son label. Son premier single, c’est « My Bop Lollipop« , de Millie.

Ce sera le premier succès d’Island Records qui a enregistré la crème de la pop anglaise et du reggae. Par la suite, j’ai eu l’occasion de travailler avec lui, pour lancer la carrière King Sunny Adé, dont le premier album fut enregistré au Togo et avec un succès global. Dans cette exposition, des cabinets de curiosité sont dédiés à des personnalités, comme Don Letts, Marc Zermati ou Jean-François Bizot. Mais ce n’est que le haut de l’iceberg, il pourrait y en avoir d’autres, consacrés à Chris, comme à Philippe Constantin, Peter Gabriel ou Jean Karakos, par exemple ».

2. Khaled sur les rails

© Musée national de l’histoire de l’immigration

« C’est drôle de voir Kamel Hamadi tout jeune dans cette espèce de juke-box scopitone (un juke-box qui diffusait des clips, NDLR) : il m’avait écrit une chanson pour Khaled lors du disque Raï meets Reggae. On voit aussi Idir, Farid El Atrache… J’ai découvert les cabarets orientaux et les bars kabyles quand Khaled a débarqué à Paris en 86. La première chose qu’il a voulu faire, c’était aller au Omar Khayam, un club près de la Bourse, où ça jouait du raï. C’était un repère de mauvais garçons, avec des types qui avaient des bosses sur leurs vestes. Il y avait pas mal de liquide, des bouteilles de whisky que tu payais 1500 francs. Khaled était rejoint par son producteur de Barbès, et le patron du cabaret qui lui colle son flingue sur la tête. “Tu vas laisser mon copain tranquille avec tes histoires d’exclusivité à la con !” C’était un peu chaud quand même. On n’a plus jamais vu le type en question. Et le cabaret a fermé !

À la fin 1985, Khaled avait déjà vendu trois millions de cassettes Hada Raykoum. C’était quelqu’un dans la communauté. En janvier 1986, il y aura le festival à la Maison de la Culture de Bobigny, et là le raï explose dans le grand public. Curieusement, la date est devenue mythique dans l’histoire de la musique. »

3. Paris-Dakar, les pionniers du Black Mic-Mac

Trio Math-samba

« J’ai découvert l’Afrique par Math Samba, un percussionniste sénégalais qui faisait office de cracheur de feu pour Sun Ra, lorsque ce dernier était en tournée en France. C’était un danseur invraisemblable, qui avait été tirailleur : à la fin des concerts, il faisait une espèce de cérémonie du feu, c’était le moment de transe vaudoue, où tout l’Arkestra se mettait à jouer des tambours. C’est Math-samba, alors que j’avais une quinzaine d’années, qui m’a emmené visiter l’îlot Chalon, à côté de gare de Lyon. C’était le repère des mourides, qui fédéraient tous ces vendeurs de bibelots dans les rues. Je me souviens du muezzin qui chantait, des restos minuscules où tu mangeais à la main dans un plat unique, comme au pays. C’était Dakar à Paris ! »

4. Sound Systems et Bass Culture

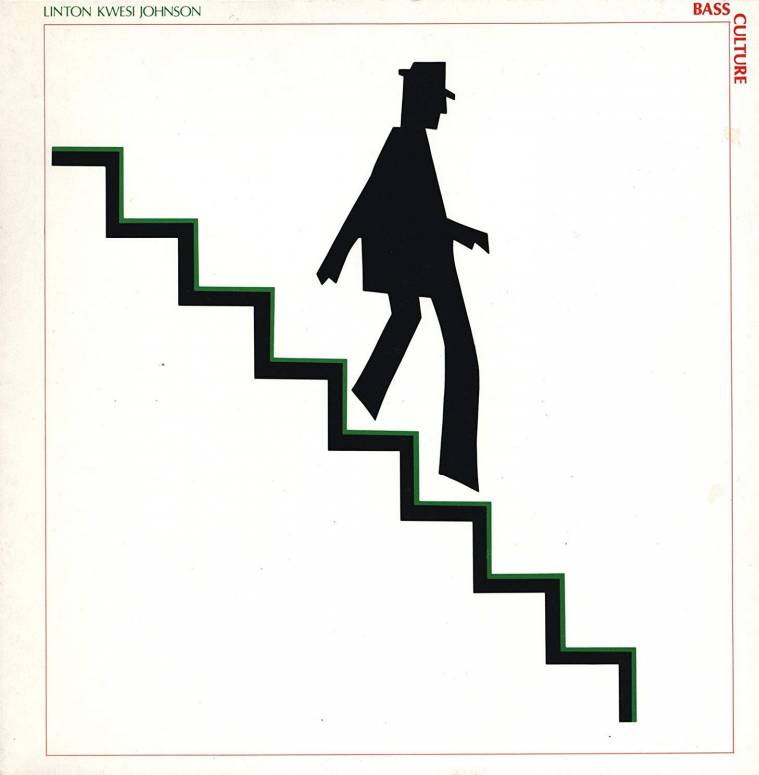

- Bass Culture – Linton Kwesi Johnson

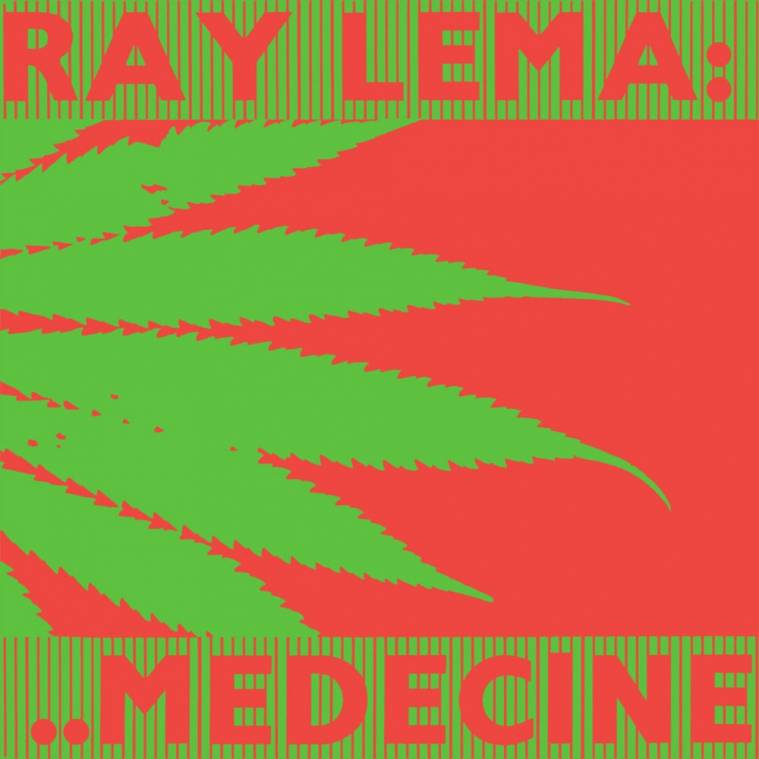

- Ray Lema – Medecine

« LKJ, c’est les Dennis : Bovell qui l’accompagna avec son Dub Band et Morris, un photographe et surtout un graphiste génial, qui réalisa les pochettes des albums. C’est aussi lui qui fit celle de Medecine de Ray Lema, que j’avais réalisé pour Celluloïd et financé de la poche de Jean-François Bizot. On enregistre l’album à Londres en pensant à des musiques thérapeutiques, Dennis passe pour s’inspirer pour la couverture. Et le résultat arrive avec une immense feuille d’herbe fluorescente avec « Medecine » écrit en gros : c’était pour le marché français, où la loi était très stricte. Mais quand on commandait une pochette à Dennis, il en faisait une, pas deux. Pas question de recommencer. Du coup, j’ai été convoqué avec Bizot par la brigade des stups !

Ces pochettes me rappellent le Londres du milieu des années 1970 avec Jah Shaka qui arrivait ses énormes trucks. Il jouait dans des entrepôts abandonnés devant un public de Jamaïcains avec quelques punks qui traînaient là, comme Vivien Goldman ou les Slits. C’était là où les gens achetaient leur l’herbe : l’entrée du sound-system était à cinq livres, le business était ailleurs. Sur Portobello Road, Ladbroke Grove, Notting Hill, dans la rue le son était jamaïcain, en pleine période punk.

Le sound-system de Jah Shaka, c’était huit colonnes de haut-parleurs, peints comme des masques africains. Lui se mettait au bord, le public au centre : il jouait ses 45 — tours sur son espèce de Teppaz, et après il balançait des bandes de fréquences dans des échos, et tout d’un coup, ça devenait du Stockhausen ! Extraordinaire. Malgré le volume surpuissant, le son était parfait. Godwin Logie mixeur d’Island, pour Bob Marley, Clash, Grasse Jones, etc., que j’ai moi-même utilisé pour les albums de Khaled, Papa Wemba et King Sunny Adé ; il avait démarré comme assistant dans le sound-system de Jah Shaka. Ces Anglais caribéens sont vraiment des orfèvres du son, avec une science des fréquences. »

5. Antilles sur Seine

© Musée national de l’histoire de l’immigration

« À partir du milieu des années 1970, tous les samedis soirs, il y avait à la salle Wagram le bal antillais : y passaient les Gramacks, les Shleu Shleu, les Voltage 8… ça guinchait toute la nuit ! Énorme. Là, les groupes jouaient live. C’était la période pré Main Bleue, la grande boîte de Montreuil, plus chicos et plus culture DJ. Récemment Iggy Pop me confiait qu’il adorait les Shleu Shleu, les Skah Shah, c’est un amateur de musique haïtienne ! En France, la musique antillaise a un drôle de statut : cela a toujours été considéré comme une sous-culture. Rares sont les médias qui s’y sont intéressés, même Actuel et Libé à l’époque. Et pourtant ce sont des groupes qui ont un succès mondial, comme Kassav’. Je fais témoigner Jacob Desvarieux dans un film à la fin de l’exposition : il résume très bien cette ambigüité française. D’ailleurs, quand il s’est agi de retrouver une archive sur leur Zénith 1989, ça a été toute une galère ! »

6. Le génie de la Bastille danse le soukouss

Jean-Luc Fraisse, moustache dansante, à la Chapelle des Lombards© Bill Akwa Bétoté

« Jean-Luc Fraisse avait un bar à la Bastille, le Génie, et il voulait se lancer dans la musique. C’est à la Vieille Grille, puis à la Chapelle des Lombards qu’il a commencé à la fin 1970 à organiser des concerts : de la salsa, mais pas que. Je travaillais avec lui comme programmateur : on a fait venir Don Cherry, Gil Evans. À l’époque, Pierre Goldman, qui sera assassiné en septembre 1979, était là tous les soirs. Sur la photo, on voit aussi Nyboma, l’ancien guitariste de Pépé Kallé, sur scène. Son groupe continue d’être formidable.

À l’époque, il y avait une véritable effervescence autour des musiques africaines à Paris. Le Zaïre était dans la place. Je me souviens qu’en 1978 le patron du Bataclan m’appelle pour me dire qu’un musicien africain veut organiser un concert, mais il n’avait pas de licence. J’avais mes bureaux à 200 mètres, et du coup je propose qu’il me l’envoie : arrive Franco, avec cinq mecs encore plus costauds que lui. Énorme. Il me demande combien je veux pour pouvoir utiliser ma licence, je lui réponds : “Donnez-moi dix invits pour mes copains ça m’ira très bien !” Le concert était génial, blindé de chez blindé, que des Zaïrois. Sans aucune pub, hormis une affichette à l’ambassade. Et sur scène ils étaient au bas vingt-cinq : six cuivres, cinq guitaristes, percus, basse, batterie, quatre chanteurs en plus de Franco… Inoubliable. Il a joué toute la nuit ! »

7. Manu, le doyen qui conte

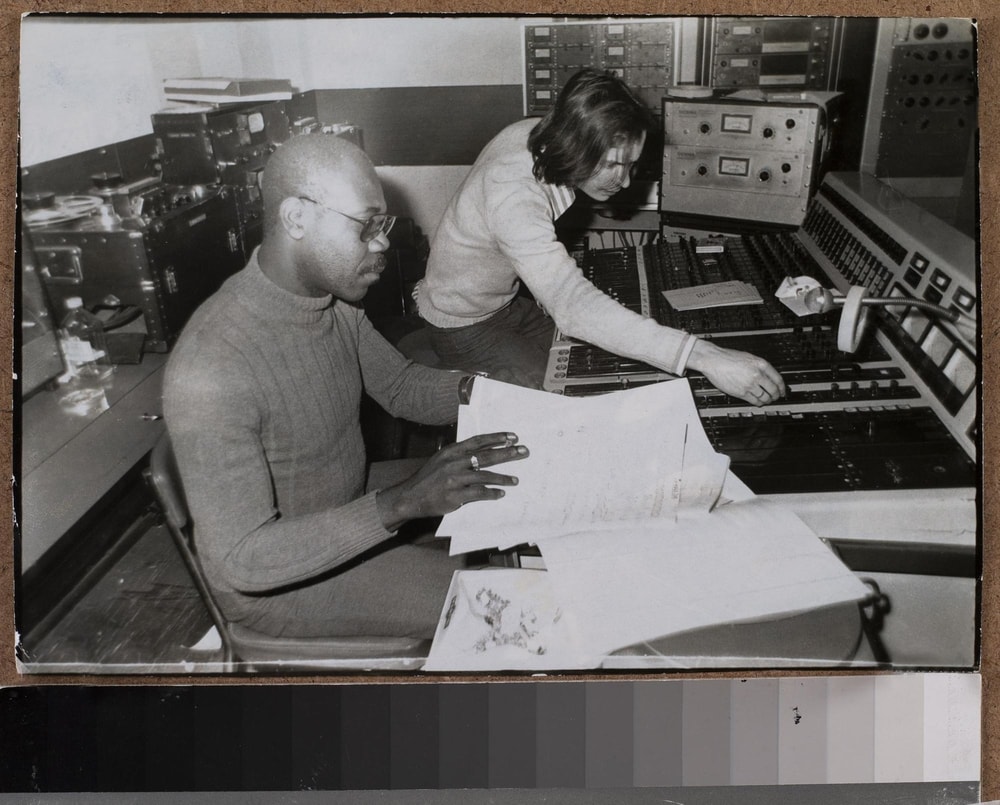

Manu Dibango en studio, Collection di Bango

« C’est fascinant comment Manu raconte, élevé à la musique classique, il a finalement découvert la musique d’Afrique dans les foyers africains de Paris. C’est une forme d’humilité merveilleuse. Manu, c’est le parrain : le nombre de musiciens qui ont été formés dans son orchestre. Richard Bona, Claude Vamur, les frères Saba-Lecco… La liste est très longue. Wally Badarou m’a raconté comment il a abandonné ses études et décidé de se lancer dans le métier lors d’une séance avec Manu, où figurait Miriam Makeba. On connaît la suite pour Wally. En 1976 Manu a lancé Afro Music le premier magazine qui défendait la musique africaine moderne ».

8. Le Black Président en visite à Paris

© Musée national de l’histoire de l’immigration

« Au début des années 1980, j’ai commencé à travailler avec Fela : on est allés enregistrer l’album Original Sufferhead à l’Aquarium, le studio dans le XIIIème arrondissement. Pendant vingt-quatre heures, tout l’orchestre a joué : le guitariste rythmique ne jouait qu’un accord ! Tout était enregistré en une prise, même le chant. Les seules choses que Fela rajoutait séparément c’étaient les solos de sax et d’orgue. Il écrivait ses solos sur partition avant, c’était assez fascinant : c’est pour cela aussi que les gens les mémorisent, cet aspect mélodique très puissant, même s’il jouait ça d’une manière assez « punk ». Car il n’était pas question de refaire, même s’il y avait des couacs. Il avait dit ce qu’il avait à dire. »

9. Radio Nova & Le Cabinet noir du Dr Bizot

Jean-François Bizot, DR

« Je devais avoir 14 ans quand j’ai rencontré Bizot : mes voisins vivaient en communauté, un endroit où passaient Deleuze, Guattari. C’était la bande de l’atelier des Beaux-Arts, ceux qui avaient fait les affiches de mai 1968. Ils avaient un groupe de rock qui s’appelait Albert et sa fanfare poliorcétique. Bizot, qui démarrait la deuxième série du magazine Actuel, était très curieux de comment fonctionnait une communauté, car il voulait en monter une à Saint Maur. Je traînais là. Et il m’a branché, naturellement, on est restés copains. C’est cela qu’a apporté 1968, ce décloisonnement, cette liberté de paroles même entre générations.

Bizot avec Actuel et puis Nova sera l’un des passeurs essentiels de toute la scène afro-maghrébine.

« Au début des années 1980, il y avait plein d’autres passeurs, à Libération, au Matin de Paris, à France Inter… et même TF1 alors un service public. Marie-France Brière avait organisé en 1985 par exemple la diffusion en live un dimanche soir d’un concert à Alger, avec Khaled, Salif Keita, King Sunny Adé. En prime time ! C’est elle qui avait ouvert dans les mêmes années une fenêtre sur le rap avec l’émission de Sidney H.I.P. H.O.P. : première émission au monde sur le rap. Et il y avait aussi Megahertz par Alain Maneval qui avait déjà été associé à la première grande tournée de hip-hop en 1982 à l’hippodrome de Pantin. Il fut le premier à jouer du raï sur Europe 1. À la fin des années 1980, moi-même je vais piloter Megamix, pour Arte : plus de 200 reportages que tu ne voyais pas ailleurs, et surtout que tu ne reverras plus. On avait bien plus de liberté qu’aujourd’hui, les gens de télé n’étant désormais plus intéressés. »

Un parcours signé Martin Meissonnier, suivi par Jacques Denis.

Paris-Londres Music Migrations (1962-1989), jusqu’au 5 janvier 2020 au Musée national de l’histoire de l’immigration.