Le chanteur sud-africain, surnommé le « Zoulou blanc », est décédé hier à Johannesbourg des suites d’un cancer. Il était l’une des voix de la lutte anti-apartheid, ardent défenseur de l’égalité et de la mixité raciale, et un fervent amoureux de la culture zouloue.

« Asimbonanga » : « Nous ne l’avons pas vu », chantait en 1987 Johnny Clegg pour évoquer la figure de Nelson Mandela, emprisonné depuis 25 ans, dont même les photographies étaient bannies du pays. C’est une génération entière qui ne l’avait jamais vu. Johnny Clegg en faisait partie, lui qui n’avait que neuf ans en 1962, quand les dirigeants de la branche armée de l’ANC, Mandela et ses camarades, furent arrêtés. À l’époque, le gamin né en Angleterre arrivait du Zimbabwe, où il avait suivi sa mère. Il est donc encore tout jeune quand elle vient s’installer en Afrique du Sud et se marie à un journaliste afrikaner qui sensibilise l’enfant aux cultures noires, confinées dans les townships, ces immenses banlieues où les noirs sont assignés à résidence. Mais le gamin lui, s’en fout… « j’allais traîner dans les rues, nous confiait-il en 2010. Je n’étais pas politisé, l’apartheid était pour moi une clôture, et à l’époque je ne me demandais pas pourquoi il y avait cette clôture, je cherchais plutôt les trous dans la clôture ». La rencontre dans la rue de Charlie Mzila, un guitariste zoulou, le bouleverse. Il n’a alors que quatorze ans et devient son premier élève blanc. Et puis il plonge dans les foyers de travailleurs « migrants » venus des zones rurales, dont il intègre les troupes de danse qui se livrent, entre elles, à des compétitions.

C’est là qu’il intègre les valeurs fondamentales de la culture zouloue, que ces danses perpétuent pour éviter que les jeunes ne les oublient, happés par le tempo de la grande ville. « A cette époque, se souvient-il, quand la police m’attrapait les agents se disaient : -laisse tomber, ce n’est qu’un gamin, il finira bien par comprendre. Et ils me ramenaient à ma mère en lui disant :- on l’a trouvé dans un foyer de travailleurs, pour l’heure il est trop jeune mais quand il aura 18 ans, s’il continue, on l’arrêtera ». De fait, en entrant à l’université le jeune Johnny se politise, entre dans la lutte syndicale, se charge de traduire en zoulou le journal des ouvriers, et se fait arrêter plus souvent qu’à son tour. Il est déjà depuis quelques années l’ami de Sipho Mchunu, un jeune homme de Durban venu à Johannesburg pour être employé dans un quartier blanc et bourgeois. Son père, mort quand il n’avait que neuf ans, l’avait choisi parmi ses 24 enfants pour être le seul qui n’irait pas à l’école. C’est à lui que reviendrait l’apprentissage et la conservation des traditions de son peuple et de sa famille. C’est peut-être avec lui que Johnny apprendra le plus, notamment sur la manière traditionnelle de composer. Diplômé de la faculté de Witwatersrand, le « Zoulou blanc » devient enseignant en anthropologie jusqu’à ce que la musique ne le happe définitivement. Après un premier single enregistré avec Sipho en 1976, il fonde avec lui le groupe Juluka.

« Juluka c’était le nom du taureau de Sipho. Chez les Zoulous, quand on fonde un foyer, le taureau fait partie de la famille, il est même le baromètre de la santé de la maisonnée. Et pour nous le groupe c’était notre maison. Juluka veut dire « sueur », mais le nom complet du taureau c’était « juluka bempheti abafazi namatote », ce qui veut dire : la sueur de celui qui se bat contre ceux qui essaient de le contrôler. » Trois ans après les émeutes de Soweto, sauvagement réprimées, cela voulait dire beaucoup.

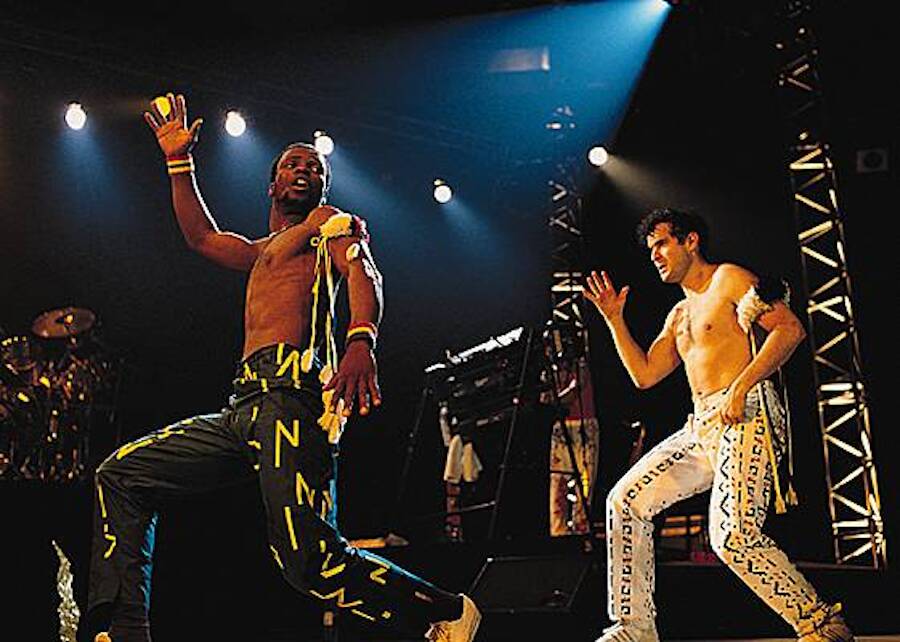

Les chansons politiques de leurs premiers disques ne passent bien sûr pas à la radio : par un habile coup de rasoir sur les sillons du vinyle, plus personne ne pouvait les jouer ! Leur musique reste donc plutôt confidentielle, et ils ne peuvent se produire que dans les universités, dans les foyers de travailleurs, parfois dans des églises… le groupe de noirs et blancs qui mêlait dans ses chansons les langues zouloue et anglaise, et composait ses musiques en métissant les traditions sud-africaines avec le rock occidental représentait tout ce que l’apartheid réprouvait. La mixité, l’union d’un peuple. Pour Juluka, le salut viendra d’ailleurs, et notamment d’Angleterre où le groupe est produit, puis des tournées à l’étranger (aux Etats-Unis, en Allemagne ou encore en France, où le festival des Musiques métisses d’Angoulême sera le premier à le programmer en 1986). A l’intérieur du pays, la répression contre les noirs s’intensifie, à l’extérieur, les pressions sur le régime aussi. Sipho Mchunu décide de retourner dans sa province natale pour y renouer avec la vie rurale d’un éleveur. Quant à Johnny Clegg, il monte un nouveau groupe, Savuka (« ceux qui se son levés » en zoulou). C’est avec ce nouveau band qu’il enregistre Third World Child en 1987, sur lequel figurent « Scatterlings of Africa « et « Asimbonanga ».

L’album fait un malheur. Il se vendra à un million et demi d’exemplaires. Surtout, il accompagne l’inexorable déclin du régime sud-africain, et le bout du tunnel pour Mandela, l’homme dont tout le monde connaît le nom, et qu’on n’a jamais vu. La chanson évidemment interdite en Afrique du Sud était la première à citer explicitement le nom du plus célèbre détenu politique de l’époque. Elle suggérait aussi qu’il était la clef d’une coexistence possible entre toutes les populations que l’apartheid s’était acharné à séparer. Trois ans après, Mandela était libéré. Une dizaine d’années plus tard, alors qu’il était devenu le premier président élu par toute la population sud-africaine, il faisait une surprise au Zoulou blanc en le rejoignant sur scène lors d’un concert à Francfort.

Johnny Clegg, ému, tendait le micro à Madiba qui, avec son sourire grand comme l’humanité, disait : « C’est la musique et la danse qui me mettent en paix avec le monde, et avec moi-même. D’ailleurs, au fond là-bas, je ne vous ai pas vu beaucoup danser. Et si on reprenait ? » et l’orchestre de recommencer « Asimbonanga », avec au beau milieu de la scène celui, pendant si longtemps, qu’on n’avait pas vu mais tant chanté.

La carrière de Johnny Clegg bien sûr s’est poursuivie, longtemps encore. Mais il est surtout resté, et demeurera longtemps encore, le symbole de toute une époque, et l’un des porte-voix de tous ceux (noirs et blancs) qui ont combattu l’apartheid et l’ont achevé. Au début des années 2010, rencontré à Johannesbourg, Johnny Clegg n’en était pas moins lucide sur les difficultés et les tensions avec lesquelles la société sud-africaine se débattait, vingt ans après la libération de Mandela. Mais il gardait l’espoir, multipliait les documentaires pour la télévision publique de son pays, les conférences dans les universités, pour transmettre ce qu’il avait appris de la culture zouloue. Il craignait qu’elle ne se dilue dans la culture mondialisée à laquelle les jeunes de son pays aspiraient, et espérait qu’au contraire elle reviendrait en force pour infuser les musiques urbaines. C’est certainement ce qui a déjà commencé.

Nous ne le reverrons plus. Après avoir lutté, tel Juluka, contre la maladie, souhaitons qu’il soit parti, comme Madiba, en paix avec le monde, et avec lui-même.

En musique.

Découvrez le récent documentaire que la chaîne Arte lui a consacré ici.

Lire ensuite : Miriam Makeba : devenir chanteuse, malgré l’apartheid