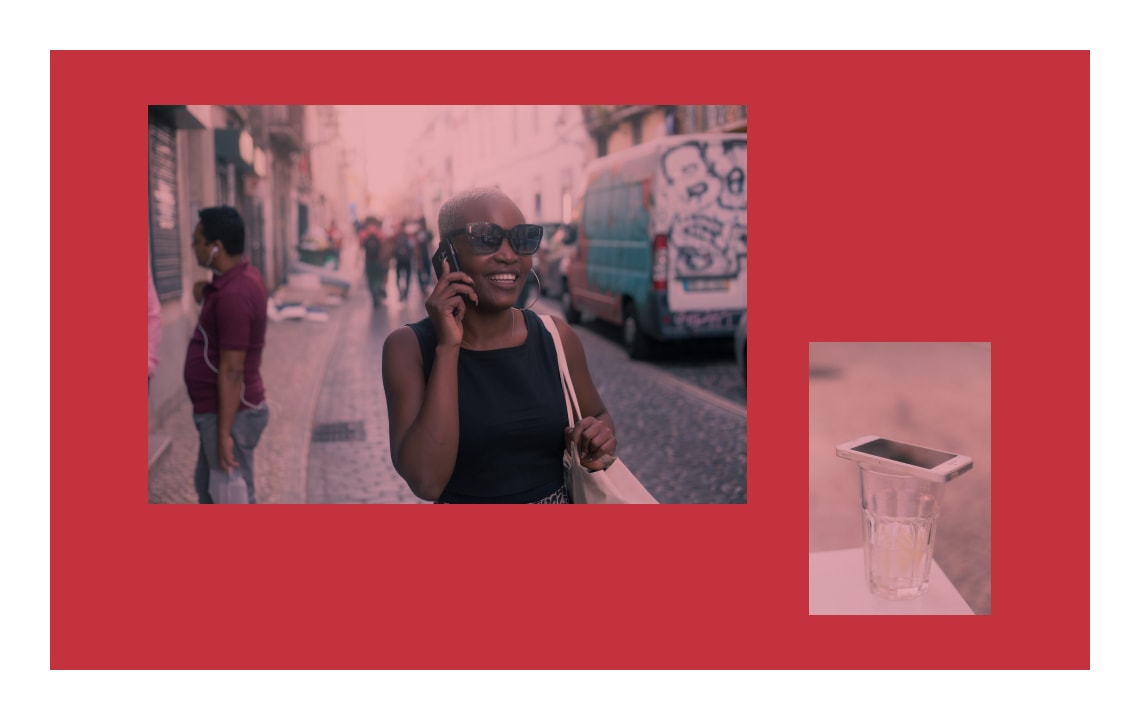

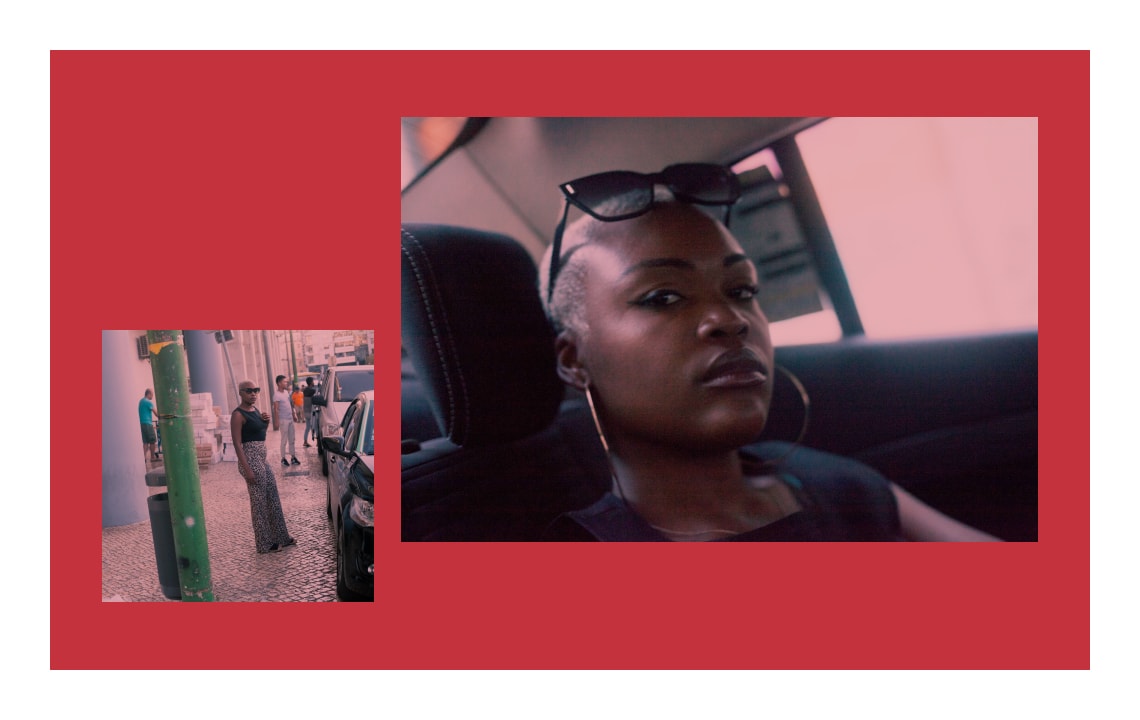

Cheveux ras péroxydés, gigantesques boucles d’oreille dorées, ongles longilignes brillants, Pongo est une jeune femme de 25 ans qui en impose. Et qui ne passe pas inaperçue, même sur la place Intendente, au cœur du Lisbonne cosmopolite. Une ville qui l’a vue grandir après son départ de l’Angola natal en guerre, et dans laquelle elle a commencé sa carrière en grand : un featuring sur le single des Buraka Som Sistema – « Wegue Wegue » – qui a inondé les radios internationales jusqu’à convaincre M.I.A. de s’intéresser à cette musique nouvelle, le « kuduro électronique ».

Photographies de Nuno Barroso

Aujourd’hui, Engrácia, de son vrai nom, a décidé de ne pas se reposer sur ses lauriers d’il y a dix ans. Celle qui a apporté son flow et ses lyrics taillés pour le kuduro urbain des banlieusards de Lisbonne revient dans le game : avec ce nom raccourci – exit la Pongo Love, hommage trop appuyé à la star congolaise M’Pongo Love – la chanteuse signe cinq titres de sa plume, en kimbundu et portugais, entre kuduro, dancehall et musique électronique.

Retour sur les 10 ans qui lui ont permis de maturer ce projet, fruit d’une renaissance artistique, mais aussi intime. Dix ans pendant lesquels l’adolescente envoyée dans la fosse aux lions – Pongo Love – a appris à lutter dans un monde hostile et sexiste pour devenir une femme lionne – Pongo.

À neuf ans : l’arrivée à Lisbonne depuis son Angola natal

« Quand on arrive à cet âge là dans une autre culture et un autre pays, on a un regard naïf et innocent. Une des choses qui m’ont le plus marquée, en arrivant à l’aéroport de Lisbonne, c’est l’escalator. Nous étions, mes frères et sœurs et moi, tous habillés comme un jour de baptême, et notre mère nous a demandés de nous asseoir sur les marches, pour qu’elle n’ait pas à nous surveiller. Évidemment, on s’est rapidement retrouvés tout en haut des escaliers, les vêtements quasiment coincés dans l’escalator. Ma mère a appelé ‘Au secours !’, si bien que le personnel de l’aéroport a tout de suite arrêté la machine. [rires] Je me souviens aussi de ma mère, à la station de métro Rossio, qui lève la main lorsque le train approche, pensant que c’était nécessaire pour qu’il s’arrête. [rires] Ce sont de très bons souvenirs.

Mais rapidement, en grandissant, j’ai aussi réalisé les choses négatives. On habitait à Pontinha, une ville au Nord de Lisbonne, et on était parmi les très rares Africains du quartier [la majorité des populations d’origine africaine a immigré depuis les années 70 dans les quartiers et ville à l’Ouest de Lisbonne, NdA]. Tu peux donc imaginer mon quotidien à l’école… J’étais la cible permanente de moqueries, pour ma couleur de peau, mes cheveux, mon accent. Du vrai harcèlement. »

Une cruauté qui explique peut-être l’idéalisation qu’elle montre à propos de son enfance en Angola, jusqu’à en faire l’inspiration principale des paroles de ses chansons. « Je préfère oublier ces épisodes tristes et raconter mes souvenirs d’enfance en Angola. Les jeux avec mes ami-e-s, les chants, les danses, les mots d’argot : c’est une source inépuisable d’anecdotes et d’histoires à chanter. »

Une adolescence dans la communauté afro des banlieues de Lisbonne

À l’adolescence, un coup du sort la propulse de façon inattendue dans les bras de la musique urbaine. Gamine casse-cou et effrontée – « je faisais sans cesse des acrobaties stupides » – elle chute de plusieurs étages depuis une fenêtre et s’en sort miraculeusement avec une cheville fracturée. Ce qui l’amène à des consultations régulières chez un kinésithérapeute, loin du domicile familial. Pour s’y rendre, elle doit prendre le train de la ligne de Sintra, axe de transport qui dessert les banlieues à population afrodescendante. C’est à la station de Queluz, où elle observe le spectacle hebdomadaire d’un groupe de garçons qui s’essaie au kuduro, qu’elle fait sa rencontre décisive. Le Denon Squad l’adopte et lui propose de venir danser, puis rapidement faire les chœurs, lorsqu’ils remarquent son flow particulier. « Tu traînes avec des bandits ! », lui reprochait son père, qui pourtant lui avait refilé le goût de la musique, lui qui s’était fait une petite réputation comme danseur de kuduro en Angola. Rien n’y ferait, sa fille avait déjà mis un pied dans le battle, à la faveur d’un pied cassé. Ce coup du sort est inscrit à jamais dans sa peau, sous la forme d’une longue cicatrice au mollet. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort.

À 15 ans : les années Buraka Som Sistema

Obligé d’accepter le parcours de sa fille effrontée et avide de nouveautés, le père-danseur devient son manager, plus à même d’éviter les coups bas qu’on réserve aux petits nouveaux dans ce métier, et surtout aux petites nouvelles. Et puis Pongo reconnaît le rôle majeur qu’il a tenu dans son éducation musicale : « J’ai beaucoup bu à la fontaine de mon père. »

Tout s’accélère alors : ses camarades de Denon Squad envoient une K7 démo de la voix de Pongo à un collectif de musiciens-producteurs de la banlieue voisine, Buraca. Et voici la jeune danseuse-choriste dans le studio des Buraka Som Sistema pour un test. Elle épate les garçons en débitant ce qui deviendra « Kalemba (Wegue Wegue) », soit un collage-cadavre exquis de ses souvenirs d’enfance dans le quartier de Cuca, à Luanda, jeté sur un flow excité et ultra précis. S’ensuivront le concert mythique aux MusicBox au cœur de Lisbonne et des tournées dans les grands festivals. La capitale portugaise aime Pongo et Pongo le lui rend bien : elle devient rapidement une figure de la communauté musicale afro, et c’est le généreux Hernâni Miguel, figure-proue de la nuit groovy lisboète depuis les années 1980, qui la prend sous son aile. Le Guinéen qui a contribué à révolutionner le circuit musical d’une ville tout juste libérée du joug de la dictature, voit en Pongo une formidable artiste au flow et au charisme libérateurs.

Mais Pongo, mineure née en Angola, voit ses ailes brisées par la machine administrative portugaise et européenne, qui rend difficile et parfois impossible l’obtention de documents pour voyager avec le groupe en dehors du Portugal. S’ajoute à ce racisme institutionnel une brouille avec le groupe à propos du rôle qu’on lui propose sur scène et en studio, et Pongo jette l’éponge. D’autant plus qu’au même moment, c’est dans son propre foyer qu’on a le plus besoin d’elle, entre un père à la dérive alcoolique et aux tendances autoritaires quand il s’agit de parler du business de sa fille, une mère débordée, et des frères et sœurs dans la nécessité d’être élevés et encadrés. Après un single passé inaperçu en 2013, « Mangolé », Pongo se range de la musique, fonde elle aussi une famille, et continue de se remémorer son enfance heureuse en Angola.

À 25 ans : Pongo libérée et libératrice

Aujourd’hui, Pongo habite à Queluz, à quelques minutes du cabinet de son kinésithérapeute, et tout près de la gare de trains qui l’a mise sur les rails du kuduro. Bien décidée à continuer à transmettre sa culture angolaise – argot, légendes et mode de vie – et à montrer que la musique est une thérapie qui soigne les âmes, la jeune mère a repris la plume et signé cinq titres à son image, elle l’éternelle enfant impulsive, fantaisiste, mutine et taquine. Une lionne en puissance qu’on ne mettra pas en cage de si tôt.

Suivez Pongo sur Facebook et Instagram.

Écoutez l’EP Baia sur toutes les plateformes.

Lire ensuite : Karol Conka, l’électron libre de Curitiba